Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

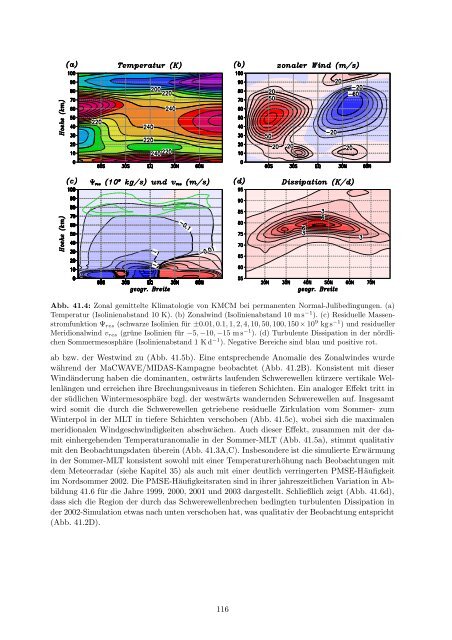

Abb. 41.4: Zonal gemittelte Klimatologie von KMCM bei permanenten Normal-Julibedingungen. (a)<br />

Temperatur (Isolinienabstand 10 K). (b) Zonalwind (Isolinienabstand 10 m s −1 ). (c) Residuelle Massenstromfunktion<br />

Ψres (schwarze Isolinien <strong>für</strong> ±0.01, 0.1, 1, 2, 4, 10, 50, 100, 150 × 10 9 kg s −1 ) und residueller<br />

Meridionalwind vres (grüne Isolinien <strong>für</strong> −5, −10, −15 m s −1 ). (d) Turbulente Dissipation in der nördlichen<br />

Sommermesosphäre (Isolinienabstand 1 K d −1 ). Negative Bereiche sind blau und positive rot.<br />

ab bzw. der Westwind zu (Abb. 41.5b). Eine entsprechende Anomalie des Zonalwindes wurde<br />

während der MaCWAVE/MIDAS-Kampagne beobachtet (Abb. 41.2B). Konsistent mit dieser<br />

Windänderung haben die dominanten, ostwärts laufenden Schwerewellen kürzere vertikale Wellenlängen<br />

und erreichen ihre Brechungsniveaus in tieferen Schichten. Ein analoger Effekt tritt in<br />

der südlichen Wintermesosphäre bzgl. der westwärts wandernden Schwerewellen auf. Insgesamt<br />

wird somit die durch die Schwerewellen getriebene residuelle Zirkulation vom Sommer- zum<br />

Winterpol in der MLT in tiefere Schichten verschoben (Abb. 41.5c), wobei sich die maximalen<br />

meridionalen Windgeschwindigkeiten abschwächen. Auch dieser Effekt, zusammen mit der damit<br />

einhergehenden Temperaturanomalie in der Sommer-MLT (Abb. 41.5a), stimmt qualitativ<br />

mit den Beobachtungsdaten überein (Abb. 41.3A,C). Insbesondere ist die simulierte Erwärmung<br />

in der Sommer-MLT konsistent sowohl mit einer Temperaturerhöhung nach Beobachtungen mit<br />

dem Meteorradar (siehe Kapitel 35) als auch mit einer deutlich verringerten PMSE-Häufigkeit<br />

im Nordsommer <strong>2002</strong>. Die PMSE-Häufigkeitsraten sind in ihrer jahreszeitlichen Variation in Abbildung<br />

41.6 <strong>für</strong> die Jahre 1999, 2000, 2001 und <strong>2003</strong> dargestellt. Schließlich zeigt (Abb. 41.6d),<br />

dass sich die Region der durch das Schwerewellenbrechen bedingten turbulenten Dissipation in<br />

der <strong>2002</strong>-Simulation etwas nach unten verschoben hat, was qualitativ der Beobachtung entspricht<br />

(Abb. 41.2D).<br />

116