Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

23 Radaranlagen in polaren Breiten<br />

(R. Latteck, W. Singer, U. Scholze, J. Trautner, J. Weiß)<br />

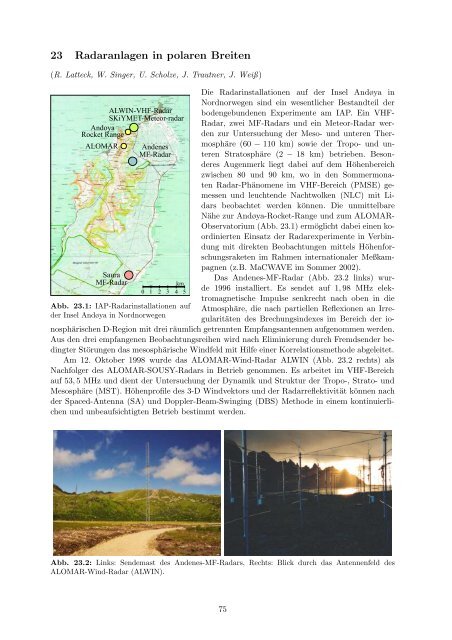

Abb. 23.1: IAP-Radarinstallationen auf<br />

der Insel Andøya in Nordnorwegen<br />

Die Radarinstallationen auf der Insel Andøya in<br />

Nordnorwegen sind ein wesentlicher Bestandteil der<br />

bodengebundenen Experimente am IAP. Ein VHF-<br />

Radar, zwei MF-Radars und ein Meteor-Radar werden<br />

zur Untersuchung der Meso- und unteren Thermosphäre<br />

(60 − 110 km) sowie der Tropo- und unteren<br />

Stratosphäre (2 − 18 km) betrieben. Besonderes<br />

Augenmerk liegt dabei auf dem Höhenbereich<br />

zwischen 80 und 90 km, wo in den Sommermonaten<br />

Radar-Phänomene im VHF-Bereich (PMSE) gemessen<br />

und leuchtende Nachtwolken (NLC) mit Lidars<br />

beobachtet werden können. Die unmittelbare<br />

Nähe zur Andøya-Rocket-Range und zum ALOMAR-<br />

Observatorium (Abb. 23.1) ermöglicht dabei einen koordinierten<br />

Einsatz der Radarexperimente in Verbindung<br />

mit direkten Beobachtungen mittels Höhenforschungsraketen<br />

im Rahmen internationaler Meßkampagnen<br />

(z.B. MaCWAVE im Sommer <strong>2002</strong>).<br />

Das Andenes-MF-Radar (Abb. 23.2 links) wurde<br />

1996 installiert. Es sendet auf 1, 98 MHz elektromagnetische<br />

Impulse senkrecht nach oben in die<br />

Atmosphäre, die nach partiellen Reflexionen an Irregularitäten<br />

des Brechungsindexes im Bereich der io-<br />

nosphärischen D-Region mit drei räumlich getrennten Empfangsantennen aufgenommen werden.<br />

Aus den drei empfangenen Beobachtungsreihen wird nach Eliminierung durch Fremdsender bedingter<br />

Störungen das mesosphärische Windfeld mit Hilfe einer Korrelationsmethode abgeleitet.<br />

Am 12. Oktober 1998 wurde das ALOMAR-Wind-Radar ALWIN (Abb. 23.2 rechts) als<br />

Nachfolger des ALOMAR-SOUSY-Radars in Betrieb genommen. Es arbeitet im VHF-Bereich<br />

auf 53, 5 MHz und dient der Untersuchung der Dynamik und Struktur der Tropo-, Strato- und<br />

Mesosphäre (MST). Höhenprofile des 3-D Windvektors und der Radarreflektivität können nach<br />

der Spaced-Antenna (SA) und Doppler-Beam-Swinging (DBS) Methode in einem kontinuierlichen<br />

und unbeaufsichtigten Betrieb bestimmt werden.<br />

Abb. 23.2: Links: Sendemast des Andenes-MF-Radars, Rechts: Blick durch das Antennenfeld des<br />

ALOMAR-Wind-Radar (ALWIN).<br />

75