Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Von Interesse ist, dass die gezeigten Jahresgänge auch mit den Beobachtungsanalysen von<br />

Forbes et al. (J. Geophys. Res., 108, <strong>2003</strong> ) gut übereinstimmen (ebenfalls Bild 39.1). Dort<br />

wurden aus Satellitendaten <strong>für</strong> den Horizontalwind (September 1991 – Dezember 1994) die<br />

saisonal abhängigen Amplituden aller nichtmigrierenden Komponenten mit Wellenzahlen < 6<br />

abgeleitet. Es zeigt sich, dass die Komponenten S0 (längenunabhängig), W2, und O3 die größten<br />

Anteile liefern. Wie in diesen Daten projiziert auch in den Modellen der W2-Anteil unter den<br />

Hough-Moden gut auf den ersten symmetrischen westwärts laufenden Schwerewellen-Mode bei<br />

Wellenzahl 2, während die O3-Komponente einen Beitrag der ersten antisymmetrischen Kelvin-<br />

Mode bei dieser Wellenzahl andeutet. Auch die saisonale Abhängigkeit der beiden gezeigten<br />

Gezeitenkomponenten entspricht gut dem Beobachtungsbefund, so dass die Modelle scheinbar<br />

wesentliche Aspekte der betreffenden Dynamik erfassen.<br />

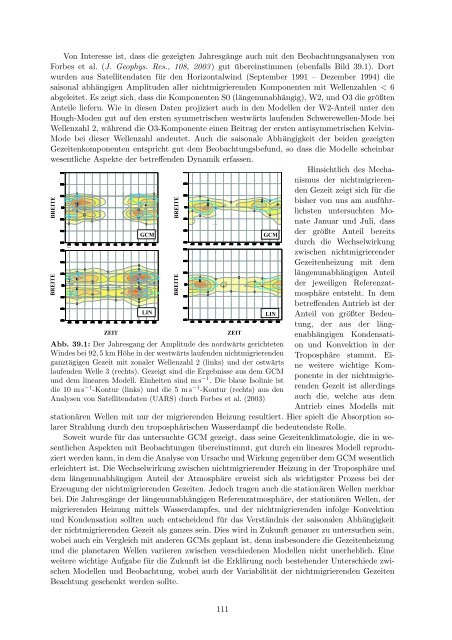

Abb. 39.1: Der Jahresgang der Amplitude des nordwärts gerichteten<br />

Windes bei 92, 5 km Höhe in der westwärts laufenden nichtmigrierenden<br />

ganztägigen Gezeit mit zonaler Wellenzahl 2 (links) und der ostwärts<br />

laufenden Welle 3 (rechts). Gezeigt sind die Ergebnisse aus dem GCM<br />

und dem linearen Modell. Einheiten sind m s −1 . Die blaue Isolinie ist<br />

die 10 m s −1 -Kontur (links) und die 5 m s −1 -Kontur (rechts) aus den<br />

Analysen von Satellitendaten (UARS) durch Forbes et al. (<strong>2003</strong>)<br />

Hinsichtlich des Mechanismus<br />

der nichtmigrierenden<br />

Gezeit zeigt sich <strong>für</strong> die<br />

bisher von uns am ausführlichsten<br />

untersuchten Monate<br />

Januar und Juli, dass<br />

der größte Anteil bereits<br />

durch die Wechselwirkung<br />

zwischen nichtmigrierender<br />

Gezeitenheizung mit dem<br />

längenunabhängigen Anteil<br />

der jeweiligen Referenzatmosphäre<br />

entsteht. In dem<br />

betreffenden Antrieb ist der<br />

Anteil von größter Bedeutung,<br />

der aus der längenabhängigenKondensation<br />

und Konvektion in der<br />

Troposphäre stammt. Eine<br />

weitere wichtige Komponente<br />

in der nichtmigrierenden<br />

Gezeit ist allerdings<br />

auch die, welche aus dem<br />

Antrieb eines Modells mit<br />

stationären Wellen mit nur der migrierenden Heizung resultiert. Hier spielt die Absorption solarer<br />

Strahlung durch den troposphärischen Wasserdampf die bedeutendste Rolle.<br />

Soweit wurde <strong>für</strong> das untersuchte GCM gezeigt, dass seine Gezeitenklimatologie, die in wesentlichen<br />

Aspekten mit Beobachtungen übereinstimmt, gut durch ein lineares Modell reproduziert<br />

werden kann, in dem die Analyse von Ursache und Wirkung gegenüber dem GCM wesentlich<br />

erleichtert ist. Die Wechselwirkung zwischen nichtmigrierender Heizung in der Troposphäre und<br />

dem längenunabhängigen Anteil der Atmosphäre erweist sich als wichtigster Prozess bei der<br />

Erzeugung der nichtmigrierenden Gezeiten. Jedoch tragen auch die stationären Wellen merkbar<br />

bei. Die Jahresgänge der längenunabhängigen Referenzatmosphäre, der stationären Wellen, der<br />

migrierenden Heizung mittels Wasserdampfes, und der nichtmigrierenden infolge Konvektion<br />

und Kondensation sollten auch entscheidend <strong>für</strong> das Verständnis der saisonalen Abhängigkeit<br />

der nichtmigrierenden Gezeit als ganzes sein. Dies wird in Zukunft genauer zu untersuchen sein,<br />

wobei auch ein Vergleich mit anderen GCMs geplant ist, denn insbesondere die Gezeitenheizung<br />

und die planetaren Wellen variieren zwischen verschiedenen Modellen nicht unerheblich. Eine<br />

weitere wichtige Aufgabe <strong>für</strong> die Zukunft ist die Erklärung noch bestehender Unterschiede zwischen<br />

Modellen und Beobachtung, wobei auch der Variabilität der nichtmigrierenden Gezeiten<br />

Beachtung geschenkt werden sollte.<br />

111