Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

daß es eine solche Schicht erhöhten Wasserdampfes gibt. Man sollte allerdings auch erwähnen,<br />

daß die in Abb. 1.3 gezeigten Modellrechnungen von idealisierten Verhältnissen ausgehen. So ist<br />

z. B. eine eventuelle Durchmischung von H2O durch Schwerewellen (noch) nicht berücksichtigt.<br />

Es bleibt die z. Zt. nicht beantwortbare Frage, wie effektiv die Umverteilung von Wasserdampf<br />

durch Eisteilchen im Mittel tatsächlich ist und welche weitergehenden Konsequenzen dies <strong>für</strong><br />

die Zusammensetzung und Energiebilanz der oberen Atmosphäre hat. Eine Änderung der Wasserdampfkonzentration<br />

führt aufgrund zahlreicher sekundärer Effekte nämlich zu einer Modifikation<br />

des photochemischen Gleichgewichtes sowie zu einem veränderten Strahlungsbeitrag zur<br />

Energiebilanz.<br />

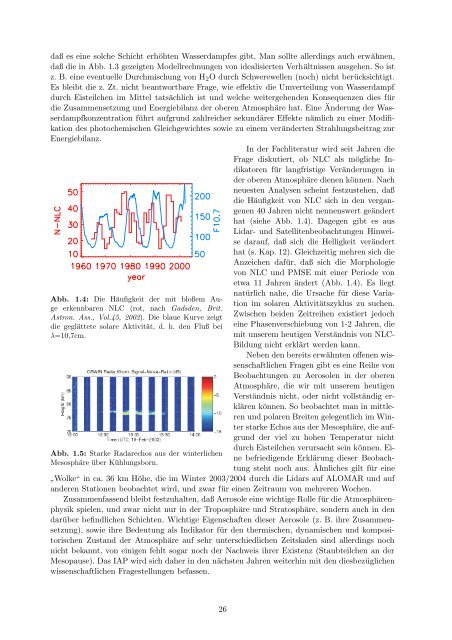

Abb. 1.4: Die Häufigkeit der mit bloßem Auge<br />

erkennbaren NLC (rot, nach Gadsden, Brit.<br />

Astron. Ass., Vol.45, <strong>2002</strong>). Die blaue Kurve zeigt<br />

die geglättete solare Aktivität, d. h. den Fluß bei<br />

λ=10,7cm.<br />

Abb. 1.5: Starke Radarechos aus der winterlichen<br />

Mesosphäre über Kühlungsborn.<br />

In der Fachliteratur wird seit Jahren die<br />

Frage diskutiert, ob NLC als mögliche Indikatoren<br />

<strong>für</strong> langfristige Veränderungen in<br />

der oberen Atmosphäre dienen können. Nach<br />

neuesten Analysen scheint festzustehen, daß<br />

die Häufigkeit von NLC sich in den vergangenen<br />

40 Jahren nicht nennenswert geändert<br />

hat (siehe Abb. 1.4). Dagegen gibt es aus<br />

Lidar- und Satellitenbeobachtungen Hinweise<br />

darauf, daß sich die Helligkeit verändert<br />

hat (s. Kap. 12). Gleichzeitig mehren sich die<br />

Anzeichen da<strong>für</strong>, daß sich die Morphologie<br />

von NLC und PMSE mit einer Periode von<br />

etwa 11 Jahren ändert (Abb. 1.4). Es liegt<br />

natürlich nahe, die Ursache <strong>für</strong> diese Variation<br />

im solaren Aktivitätszyklus zu suchen.<br />

Zwischen beiden Zeitreihen existiert jedoch<br />

eine Phasenverschiebung von 1-2 Jahren, die<br />

mit unserem heutigen Verständnis von NLC-<br />

Bildung nicht erklärt werden kann.<br />

Neben den bereits erwähnten offenen wissenschaftlichen<br />

Fragen gibt es eine Reihe von<br />

Beobachtungen zu Aerosolen in der oberen<br />

Atmosphäre, die wir mit unserem heutigen<br />

Verständnis nicht, oder nicht vollständig erklären<br />

können. So beobachtet man in mittleren<br />

und polaren Breiten gelegentlich im Winter<br />

starke Echos aus der Mesosphäre, die aufgrund<br />

der viel zu hohen Temperatur nicht<br />

durch Eisteilchen verursacht sein können. Eine<br />

befriedigende Erklärung dieser Beobachtung<br />

steht noch aus. Ähnliches gilt <strong>für</strong> eine<br />

” Wolke“ in ca. 36 km Höhe, die im Winter <strong>2003</strong>/2004 durch die Lidars auf ALOMAR und auf<br />

anderen Stationen beobachtet wird, und zwar <strong>für</strong> einen Zeitraum von mehreren Wochen.<br />

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß Aerosole eine wichtige Rolle <strong>für</strong> die <strong>Atmosphärenphysik</strong><br />

spielen, und zwar nicht nur in der Troposphäre und Stratosphäre, sondern auch in den<br />

darüber befindlichen Schichten. Wichtige Eigenschaften dieser Aerosole (z. B. ihre Zusammensetzung),<br />

sowie ihre Bedeutung als Indikator <strong>für</strong> den thermischen, dynamischen und kompositorischen<br />

Zustand der Atmosphäre auf sehr unterschiedlichen Zeitskalen sind allerdings noch<br />

nicht bekannt, von einigen fehlt sogar noch der Nachweis ihrer Existenz (Staubteilchen an der<br />

Mesopause). Das IAP wird sich daher in den nächsten Jahren weiterhin mit den diesbezüglichen<br />

wissenschaftlichen Fragestellungen befassen.<br />

26