Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

In den Extratropen der Stratosphäre bestimmt der ”Wellenwiderstand” durch die planetaren<br />

Wellen die residuelle Zirkulation. In der oberen Stratosphäre und unteren Mesosphäre ergibt<br />

sich aber über dem Äquator ein Gradient in der Strahlungsgleichgewichtstemperatur.<br />

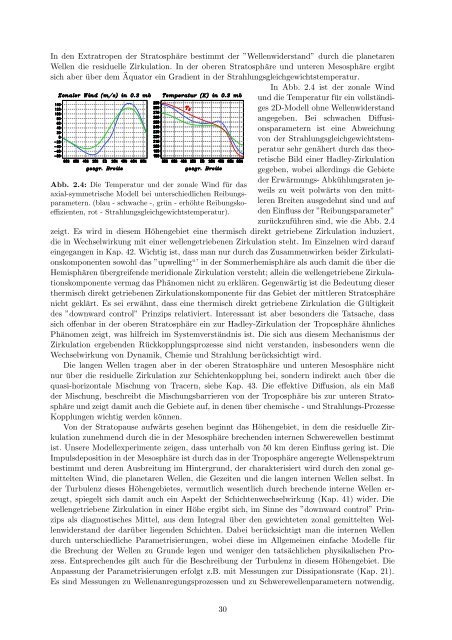

Abb. 2.4: Die Temperatur und der zonale Wind <strong>für</strong> das<br />

axial-symmetrische Modell bei unterschiedlichen Reibungsparametern.<br />

(blau - schwache -, grün - erhöhte Reibungskoeffizienten,<br />

rot - Strahlungsgleichgewichtstemperatur).<br />

In Abb. 2.4 ist der zonale Wind<br />

und die Temperatur <strong>für</strong> ein vollständiges<br />

2D-Modell ohne Wellenwiderstand<br />

angegeben. Bei schwachen Diffusionsparametern<br />

ist eine Abweichung<br />

von der Strahlungsgleichgewichtstemperatur<br />

sehr genähert durch das theoretische<br />

Bild einer Hadley-Zirkulation<br />

gegeben, wobei allerdings die Gebiete<br />

der Erwärmungs- Abkühlungsraten jeweils<br />

zu weit polwärts von den mittleren<br />

Breiten ausgedehnt sind und auf<br />

den Einfluss der ”Reibungsparameter”<br />

zurückzuführen sind, wie die Abb. 2.4<br />

zeigt. Es wird in diesem Höhengebiet eine thermisch direkt getriebene Zirkulation induziert,<br />

die in Wechselwirkung mit einer wellengetriebenen Zirkulation steht. Im Einzelnen wird darauf<br />

eingegangen in Kap. 42. Wichtig ist, dass man nur durch das Zusammenwirken beider Zirkulationskomponenten<br />

sowohl das ”upwelling“’ in der Sommerhemisphäre als auch damit die über die<br />

Hemisphären übergreifende meridionale Zirkulation versteht; allein die wellengetriebene Zirkulationskomponente<br />

vermag das Phänomen nicht zu erklären. Gegenwärtig ist die Bedeutung dieser<br />

thermisch direkt getriebenen Zirkulationskomponente <strong>für</strong> das Gebiet der mittleren Stratosphäre<br />

nicht geklärt. Es sei erwähnt, dass eine thermisch direkt getriebene Zirkulation die Gültigkeit<br />

des ”downward control” Prinzips relativiert. Interessant ist aber besonders die Tatsache, dass<br />

sich offenbar in der oberen Stratosphäre ein zur Hadley-Zirkulation der Troposphäre ähnliches<br />

Phänomen zeigt, was hilfreich im Systemverständnis ist. Die sich aus diesem Mechanismus der<br />

Zirkulation ergebenden Rückkopplungsprozesse sind nicht verstanden, insbesonders wenn die<br />

Wechselwirkung von Dynamik, Chemie und Strahlung berücksichtigt wird.<br />

Die langen Wellen tragen aber in der oberen Stratosphäre und unteren Mesosphäre nicht<br />

nur über die residuelle Zirkulation zur Schichtenkopplung bei, sondern indirekt auch über die<br />

quasi-horizontale Mischung von Tracern, siehe Kap. 43. Die effektive Diffusion, als ein Maß<br />

der Mischung, beschreibt die Mischungsbarrieren von der Troposphäre bis zur unteren Stratosphäre<br />

und zeigt damit auch die Gebiete auf, in denen über chemische - und Strahlungs-Prozesse<br />

Kopplungen wichtig werden können.<br />

Von der Stratopause aufwärts gesehen beginnt das Höhengebiet, in dem die residuelle Zirkulation<br />

zunehmend durch die in der Mesosphäre brechenden internen Schwerewellen bestimmt<br />

ist. Unsere Modellexperimente zeigen, dass unterhalb von 50 km deren Einfluss gering ist. Die<br />

Impulsdeposition in der Mesosphäre ist durch das in der Troposphäre angeregte Wellenspektrum<br />

bestimmt und deren Ausbreitung im Hintergrund, der charakterisiert wird durch den zonal gemittelten<br />

Wind, die planetaren Wellen, die Gezeiten und die langen internen Wellen selbst. In<br />

der Turbulenz dieses Höhengebietes, vermutlich wesentlich durch brechende interne Wellen erzeugt,<br />

spiegelt sich damit auch ein Aspekt der Schichtenwechselwirkung (Kap. 41) wider. Die<br />

wellengetriebene Zirkulation in einer Höhe ergibt sich, im Sinne des ”downward control” Prinzips<br />

als diagnostisches Mittel, aus dem Integral über den gewichteten zonal gemittelten Wellenwiderstand<br />

der darüber liegenden Schichten. Dabei berücksichtigt man die internen Wellen<br />

durch unterschiedliche Parametrisierungen, wobei diese im Allgemeinen einfache Modelle <strong>für</strong><br />

die Brechung der Wellen zu Grunde legen und weniger den tatsächlichen physikalischen Prozess.<br />

Entsprechendes gilt auch <strong>für</strong> die Beschreibung der Turbulenz in diesem Höhengebiet. Die<br />

Anpassung der Parametrisierungen erfolgt z.B. mit Messungen zur Dissipationsrate (Kap. 21).<br />

Es sind Messungen zu Wellenanregungsprozessen und zu Schwerewellenparametern notwendig,<br />

30