Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

50 Regionale Modellstudien zur Anregung und Ausbreitung von<br />

Trägheitsschwerewellen<br />

(Ch. Zülicke, D. Peters)<br />

Trägheitsschwerewellen tragen wesentlich zur Impuls- und Energiebilanz der mittleren Atmosphäre<br />

bei. Zum Verständnis dieser Bilanzen ist die Untersuchung der Anregungs- und Ausbreitungsprozesse<br />

in der unteren Atmosphäre von großer Bedeutung. Insbesondere sollen Situationen<br />

untersucht werden, die durch brechende Rossby-Wellen und den Polarwirbel charakterisiert werden.<br />

Das beinhaltet die Verfolgung der Dynamik von den planetaren über die synoptischen bis<br />

zu den meso-Skalen. In Fortführung vorangegangener Feldarbeiten (Peters et al., Meteorologische<br />

Z., 12, <strong>2003</strong>) wurde im Rahmen des IAP-Projekts LEWIZ (siehe Kap. 49) die Kampagne<br />

K1 (17.-19.12.1999) modelliert. Dazu wurde das nichthydrostatische ”Fifth generation mesoscale<br />

model” MM5 genutzt, das neben einer Vielzahl von physikalischen Optionen auch die Möglichkeit<br />

der Verschachtelung verschieden dimensionierter Domänen bietet. Das Ziel besteht in der<br />

realitätsnahen Simulation von Trägheitsschwerewellen und der systematischen Zuordnung der<br />

generierenden Prozesse. Die Großwetterlage während der Kampagne LEWIZ-K1 ist durch eine<br />

polwärts brechende Rossby-Welle gekennzeichnet, an deren von NW nach SO gerichteter Flanke<br />

in Tropopausenhöhe (300 hPa) ein intensiver Strahlstrom zu beobachten ist. Der Polarwirbel<br />

reicht bis zu 50 hPa herab und induziert ein Starkwindband über Nordeuropa (Abb. 50.1).<br />

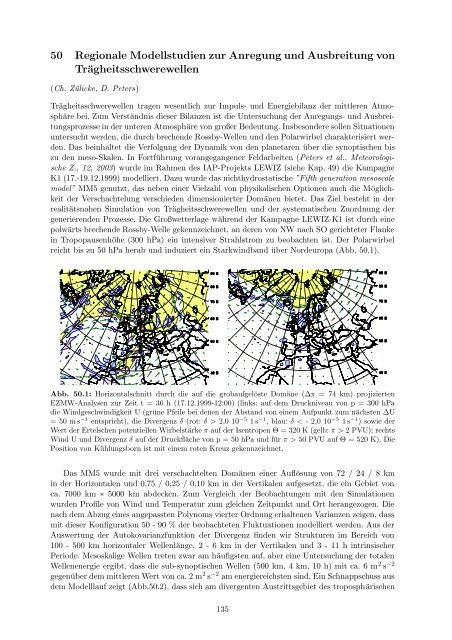

Abb. 50.1: Horizontalschnitt durch die auf die grobaufgelöste Domäne (∆x = 74 km) projizierten<br />

EZMW-Analysen zur Zeit t = 36 h (17.12.1999-12:00) (links: auf dem Druckniveau von p = 300 hPa<br />

die Windgeschwindigkeit U (grüne Pfeile bei denen der Abstand von einem Aufpunkt zum nächsten ∆U<br />

= 50 m s −1 entspricht), die Divergenz δ (rot: δ > 2,0 10 −5 1 s −1 , blau: δ < - 2,0 10 −5 1 s −1 ) sowie der<br />

Wert der Ertelschen potentiellen Wirbelstärke π auf der Isentropen Θ = 320 K (gelb: π > 2 PVU); rechts<br />

Wind U und Divergenz δ auf der Druckfläche von p = 50 hPa und <strong>für</strong> π > 50 PVU auf Θ = 520 K). Die<br />

Position von Kühlungsborn ist mit einem roten Kreuz gekennzeichnet.<br />

Das MM5 wurde mit drei verschachtelten Domänen einer Auflösung von 72 / 24 / 8 km<br />

in der Horizontalen und 0,75 / 0,25 / 0,10 km in der Vertikalen aufgesetzt, die ein Gebiet von<br />

ca. 7000 km ∗ 5000 km abdecken. Zum Vergleich der Beobachtungen mit den Simulationen<br />

wurden Profile von Wind und Temperatur zum gleichen Zeitpunkt und Ort herangezogen. Die<br />

nach dem Abzug eines angepassten Polynoms vierter Ordnung erhaltenen Varianzen zeigen, dass<br />

mit dieser Konfiguration 50 - 90 % der beobachteten Fluktuationen modelliert werden. Aus der<br />

Auswertung der Autokovarianzfunktion der Divergenz finden wir Strukturen im Bereich von<br />

100 - 500 km horizontaler Wellenlänge, 2 - 6 km in der Vertikalen und 3 - 11 h intrinsischer<br />

Periode. Mesoskalige Wellen treten zwar am häufigsten auf, aber eine Untersuchung der totalen<br />

Wellenenergie ergibt, dass die sub-synoptischen Wellen (500 km, 4 km, 10 h) mit ca. 6 m 2 s −2<br />

gegenüber dem mittleren Wert von ca. 2 m 2 s −2 am energiereichsten sind. Ein Schnappschuss aus<br />

dem Modelllauf zeigt (Abb.50.2), dass sich am divergenten Austrittsgebiet des troposphärischen<br />

135