Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

24 Das ALOMAR-MF-Doppler-Radar in Saura/Nordnorwegen<br />

(R. Latteck, W. Singer, Th. Barth, U. Scholze, J. Trautner, J. Weiß)<br />

Im Sommer <strong>2002</strong> wurde auf der Insel Andøya in Nordnorwegen nahe der Ortschaft Saura<br />

ein neues MF-Radar in Betrieb genommen. Das System ist ein Gemeinschaftsexperiment des<br />

IAP, der Andøya Rocket Range sowie des Communication Research Laboratory Tokyo. Als Teil<br />

des ALOMAR Observatoriums erweitert es die vorhandenen bodengebundenen Instrumente auf<br />

Andøya insbesondere um die Möglichkeit, kleinskalige Strukturen und Turbulenz in der oberen<br />

Mesosphäre in einem kontinuierlichen Betrieb zu untersuchen.<br />

Tab. 24.1: Systemparameter des Saura-MF-Radars<br />

Standort 69, 141 ◦ N, 16, 016 ◦ E<br />

Sendefrequenz 3, 17 MHz<br />

Sendespitzenleistung 116 kW<br />

Sendemodule 62 (a 2 kW)<br />

Empfangskanäle 4<br />

Impulsbreite 7, 10, 13, 3 µs<br />

Höhenbereich 40 – 103 km<br />

Entfernungsauflösung 1, 1.5, 2 km<br />

Betriebsarten Doppler-Beam-Swinging<br />

Spaced Antenna<br />

Meteor-Mode<br />

Das Radar arbeitet auf 3, 17 MHz mit<br />

einer Spitzenleistung von 116 kW. Weitere<br />

Parameter des System sind in Tabelle<br />

24.1 aufgeführt. Die wesentlichen technischen<br />

Verbesserungen des neuen Saura-<br />

MF-Radars im Vergleich zum Andenes-<br />

MF-Radar (siehe auch Artikel 23) sind eine<br />

drastische Verringerung der Strahlbreite,<br />

die Möglichkeit des Strahlschwenkens<br />

sowie eine höhere Entfernungsauflösung.<br />

Die Realisierung erfolgt durch ein neues<br />

modulares Sende-/Empfangssystem mit<br />

verteilter Leistung und einer aus der<br />

Radioastronomie bekannten sogenannten<br />

Mills-Cross-Antennenanordnung. Ab-<br />

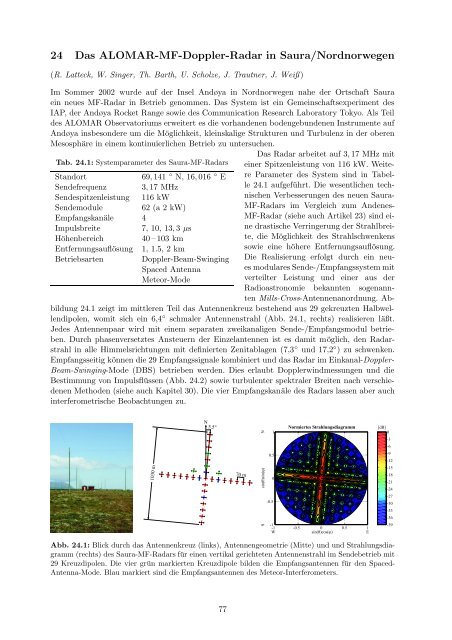

bildung 24.1 zeigt im mittleren Teil das Antennenkreuz bestehend aus 29 gekreuzten Halbwellendipolen,<br />

womit sich ein 6,4 ◦ schmaler Antennenstrahl (Abb. 24.1, rechts) realisieren läßt.<br />

Jedes Antennenpaar wird mit einem separaten zweikanaligen Sende-/Empfangsmodul betrieben.<br />

Durch phasenversetztes Ansteuern der Einzelantennen ist es damit möglich, den Radarstrahl<br />

in alle Himmelsrichtungen mit definierten Zenitablagen (7,3 ◦ und 17,2 ◦ ) zu schwenken.<br />

Empfangsseitig können die 29 Empfangssignale kombiniert und das Radar im Einkanal-Doppler-<br />

Beam-Swinging-Mode (DBS) betrieben werden. Dies erlaubt Dopplerwindmessungen und die<br />

Bestimmung von Impulsflüssen (Abb. 24.2) sowie turbulenter spektraler Breiten nach verschiedenen<br />

Methoden (siehe auch Kapitel 30). Die vier Empfangskanäle des Radars lassen aber auch<br />

interferometrische Beobachtungen zu.<br />

Abb. 24.1: Blick durch das Antennenkreuz (links), Antennengeometrie (Mitte) und und Strahlungsdiagramm<br />

(rechts) des Saura-MF-Radars <strong>für</strong> einen vertikal gerichteten Antennenstrahl im Sendebetrieb mit<br />

29 Kreuzdipolen. Die vier grün markierten Kreuzdipole bilden die Empfangsantennen <strong>für</strong> den Spaced-<br />

Antenna-Mode. Blau markiert sind die Empfangsantennen des Meteor-Interferometers.<br />

77