Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

12 Beobachtungen leuchtender Nachtwolken in 69 ◦ N von 1997<br />

bis <strong>2003</strong><br />

(J. Fiedler, G. Baumgarten, G. von Cossart, S. Loßow, A. Schöch, U. von Zahn)<br />

Leuchtende Nachtwolken (NLC) sind sichtbare Zeichen <strong>für</strong> einen extremen Zustand der Erdatmosphäre.<br />

Sie treten im Sommer in hohen geographischen Breiten im Höhenbereich zwischen 80<br />

und 90 km auf und sind an das Vorhandensein von Wasserdampf in Kombination mit sehr niedrigen<br />

Temperaturen gebunden. Letztere können auf Werte bis zu -140 ◦ C absinken und liegen<br />

damit deutlich unter der Strahlungsgleichgewichtstemperatur. Bei diesen Temperaturen kann<br />

die Entstehung von Eisteilchen trotz des geringen Wasserdampfgehaltes bewirkt werden. NLC<br />

werden seit nahezu 120 Jahren visuell beobachtet, seit einiger Zeit auch mit Fernerkundungstechniken<br />

(wie Satelliten, Lidars) und in situ Messungen mittels Höhenforschungsraketen. Die<br />

Benutzung eines Lidargerätes bietet als Vorteil die Kombination sowohl langfristiger Messreihen<br />

mit einer hohen Empfindlichkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei der Bestimmung<br />

grundlegender Parameter von NLC-Schichten als auch die Möglichkeit der Ableitung von Teilcheneigenschaften.<br />

Diese Möglichkeiten sind insbesondere zur Untersuchung der Variabilität der<br />

NLC, wie sie unter anderem durch den solaren Einfluss und von Schwerewellen erzeugt wird,<br />

von Bedeutung.<br />

Mit dem ALOMAR<br />

RMR Lidar ist ein nunmehr<br />

7 jähriger Datensatz<br />

kontinuierlicher NLC-Beobachtungen<br />

entstanden. Er<br />

enthält bei 1880 Stunden<br />

Messzeit 640 Stunden NLC<br />

Signaturen und ist damit<br />

der umfangreichste lidargemessene<br />

NLC-Datensatz<br />

überhaupt. Abbildung 12.1<br />

zeigt die zeitliche und vertikale<br />

Verteilung des maximalenVolumenrückstreukoeffizienten<br />

(BSC, Einheit<br />

10 −10 m −1 sr −1 ) der NLC-<br />

Teilchen, einem Maß <strong>für</strong><br />

die Intensität bzw. Helligkeit<br />

der Wolken, in ver-<br />

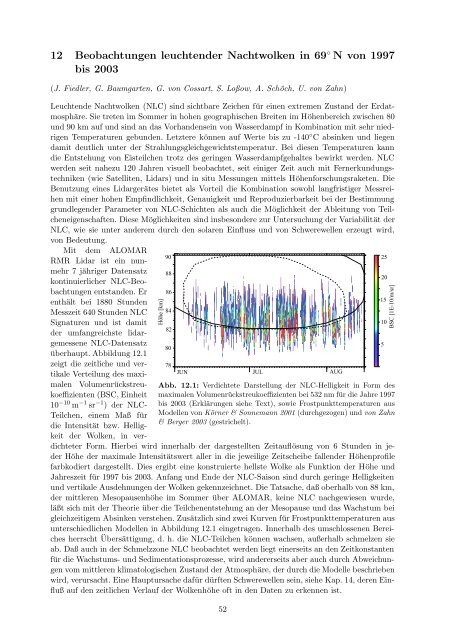

Abb. 12.1: Verdichtete Darstellung der NLC-Helligkeit in Form des<br />

maximalen Volumenrückstreukoeffizienten bei 532 nm <strong>für</strong> die Jahre 1997<br />

bis <strong>2003</strong> (Erklärungen siehe Text), sowie Frostpunkttemperaturen aus<br />

Modellen von Körner & Sonnemann 2001 (durchgezogen) und von Zahn<br />

& Berger <strong>2003</strong> (gestrichelt).<br />

dichteter Form. Hierbei wird innerhalb der dargestellten Zeitauflösung von 6 Stunden in jeder<br />

Höhe der maximale Intensitätswert aller in die jeweilige Zeitscheibe fallender Höhenprofile<br />

farbkodiert dargestellt. Dies ergibt eine konstruierte hellste Wolke als Funktion der Höhe und<br />

Jahreszeit <strong>für</strong> 1997 bis <strong>2003</strong>. Anfang und Ende der NLC-Saison sind durch geringe Helligkeiten<br />

und vertikale Ausdehnungen der Wolken gekennzeichnet. Die Tatsache, daß oberhalb von 88 km,<br />

der mittleren Mesopausenhöhe im Sommer über ALOMAR, keine NLC nachgewiesen wurde,<br />

läßt sich mit der Theorie über die Teilchenentstehung an der Mesopause und das Wachstum bei<br />

gleichzeitigem Absinken verstehen. Zusätzlich sind zwei Kurven <strong>für</strong> Frostpunkttemperaturen aus<br />

unterschiedlichen Modellen in Abbildung 12.1 eingetragen. Innerhalb des umschlossenen Bereiches<br />

herrscht Übersättigung, d. h. die NLC-Teilchen können wachsen, außerhalb schmelzen sie<br />

ab. Daß auch in der Schmelzzone NLC beobachtet werden liegt einerseits an den Zeitkonstanten<br />

<strong>für</strong> die Wachstums- und Sedimentationsprozesse, wird andererseits aber auch durch Abweichungen<br />

vom mittleren klimatologischen Zustand der Atmosphäre, der durch die Modelle beschrieben<br />

wird, verursacht. Eine Hauptursache da<strong>für</strong> dürften Schwerewellen sein, siehe Kap. 14, deren Einfluß<br />

auf den zeitlichen Verlauf der Wolkenhöhe oft in den Daten zu erkennen ist.<br />

52