Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

15 Tägliche Temperatur-Variationen in der Mesopausenregion<br />

(C. Fricke-Begemann, J. Höffner, J. Lautenbach)<br />

Die Temperaturen in der Mesopausenregion sind starken Schwankungen durch Wellen und Gezeiten<br />

unterworfen, die Perioden von einigen Minuten bis zu Tagen aufweisen können. Diese<br />

Variationen werden am IAP mit Kalium-Temperatur-Lidars seit längerem untersucht. Durch<br />

die Erlangung der Tageslichtfähigkeit sind die Messungen nicht mehr auf die Nachtstunden<br />

beschränkt. Während das mobile Kalium-Lidar bereits seit November 2000 bei Tageslicht einsatzfähig<br />

ist (siehe auch Kap. 10), wurde dies <strong>für</strong> das stationäre Instrument in Kühlungsborn<br />

im Herbst <strong>2002</strong> durch den Einbau besserer Empfangsteleskope erreicht (Kap. 6). Wie im folgenden<br />

Beispiel erläutert, ist damit auch hier die Erforschung von längerperiodischen Wellen, wie<br />

etwa ganztägigen Gezeiten, möglich. Kontinuierliche Messungen über mehrere Tage erlauben<br />

zusätzlich, Schwankungen der Wellenaktivität zu untersuchen.<br />

Höhe [km]<br />

22.02.<br />

105<br />

23.02. 24.02. 25.02. 26.02. 27.02.<br />

100<br />

95<br />

90<br />

85<br />

80<br />

12 0 12 0 12 0<br />

Lokalzeit [h]<br />

12 0 12 0 12<br />

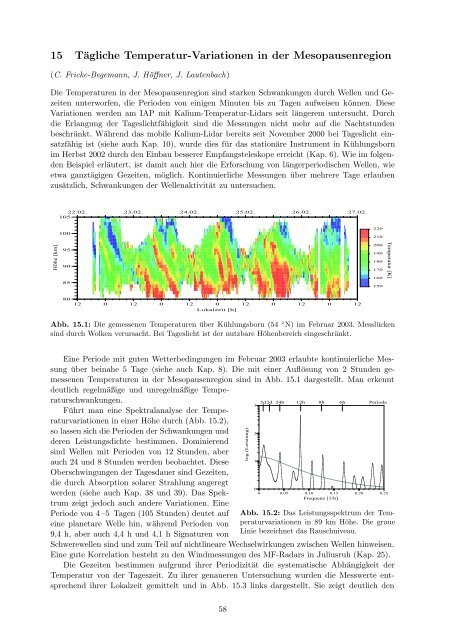

Abb. 15.1: Die gemessenen Temperaturen über Kühlungsborn (54 ◦ N) im Februar <strong>2003</strong>. Messlücken<br />

sind durch Wolken verursacht. Bei Tageslicht ist der nutzbare Höhenbereich eingeschränkt.<br />

Eine Periode mit guten Wetterbedingungen im Februar <strong>2003</strong> erlaubte kontinuierliche Messung<br />

über beinahe 5 Tage (siehe auch Kap. 8). Die mit einer Auflösung von 2 Stunden ge-<br />

messenen Temperaturen in der Mesopausenregion sind in Abb. 15.1 dargestellt. Man erkennt<br />

deutlich regelmäßige und unregelmäßige Temperaturschwankungen.<br />

Führt man eine Spektralanalyse der Temperaturvariationen<br />

in einer Höhe durch (Abb. 15.2),<br />

so lassen sich die Perioden der Schwankungen und<br />

deren Leistungsdichte bestimmen. Dominierend<br />

sind Wellen mit Perioden von 12 Stunden, aber<br />

auch 24 und 8 Stunden werden beobachtet. Diese<br />

Oberschwingungen der Tagesdauer sind Gezeiten,<br />

die durch Absorption solarer Strahlung angeregt<br />

werden (siehe auch Kap. 38 und 39). Das Spektrum<br />

zeigt jedoch auch andere Variationen. Eine<br />

Periode von 4 –5 Tagen (105 Stunden) deutet auf<br />

eine planetare Welle hin, während Perioden von<br />

9,4 h, aber auch 4,4 h und 4,1 h Signaturen von<br />

log (Leistung)<br />

3<br />

2<br />

1<br />

5d2d 24h 12h 8h 6h<br />

220<br />

210<br />

200<br />

190<br />

180<br />

170<br />

160<br />

150<br />

Periode<br />

0<br />

0 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25<br />

Frequenz [1/h]<br />

Abb. 15.2: Das Leistungsspektrum der Temperaturvariationen<br />

in 89 km Höhe. Die graue<br />

Linie bezeichnet das Rauschniveau.<br />

Schwerewellen sind und zum Teil auf nichtlineare Wechselwirkungen zwischen Wellen hinweisen.<br />

Eine gute Korrelation besteht zu den Windmessungen des MF-Radars in Juliusruh (Kap. 25).<br />

Die Gezeiten bestimmen aufgrund ihrer Periodizität die systematische Abhängigkeit der<br />

Temperatur von der Tageszeit. Zu ihrer genaueren Untersuchung wurden die Messwerte entsprechend<br />

ihrer Lokalzeit gemittelt und in Abb. 15.3 links dargestellt. Sie zeigt deutlich den<br />

58<br />

Temperatur [K]