Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Das klimatologische Mittel (ERA40 Daten alle 6 Stunden) über 10 Jahre (1991-2001) des<br />

zonalen Windes und der Temperatur mit ihren Varianzen sind in der Abb. 49.1 <strong>für</strong> Kühlungsborn<br />

dargestellt. Der mittlere zonale Wind (Abb. 49.1a) erreicht 15 m s −1 in der Tropopausenregion<br />

und steigt kontinuierlich bis etwa 70 m s −1 mit der Höhe an. Die stärksten Varianzen treten<br />

in der oberen Troposphäre und obere Stratosphäre auf. Die Tropopause liegt zwischen 9 und<br />

11 km Höhe, aber die mittlere stratosphärische Kältepunkttemperatur (-67 ◦ C) ist in einer Höhe<br />

von 25 km anzutreffen, gefolgt von einer starken Zunahme der Temperatur bis zur Stratopause<br />

(Abb. 49.1b). Basierend auf der Dispersiongleichung <strong>für</strong> TSW kann man feststellen, dass im<br />

Mittel im Winter gute Bedingungen <strong>für</strong> die Ausbreitung subsynoptischer TSW oberhalb der<br />

Tropopause über Norddeutschland anzutreffen sind. Der mittlere zonale Wind zeigt während<br />

der Kampagne K1 (17.-19.12.1999) einen troposphärischen (∼ 40 m s −1 ) und stratosphärischen<br />

Strahlstrom (∼ 80 m s −1 ) mit einem Minimum zwischen ihnen von 20 m s −1 (Abb. 49.1a), so<br />

dass sich subsynoptische TSW vertikal ausbreiten können. Für die Kampagne K10 (6.-8.3.<strong>2002</strong>)<br />

existiert ein vergleichbarer troposphärischer Jet aber kein stratosphärischer, so dass die vertikale<br />

Ausbreitung gedämpft wird. Im K1 Fall ist die mittlere Stratosphäre besonders kalt (-77 ◦ C)<br />

und das Minimum liegt mit 30 km Höhe relativ hoch. Ein weiteres Ziel war die Untersuchung<br />

der Anregungsmechanismen und der Ausbreitung von TSW in Verbindung mit Ereignissen von<br />

RWB.<br />

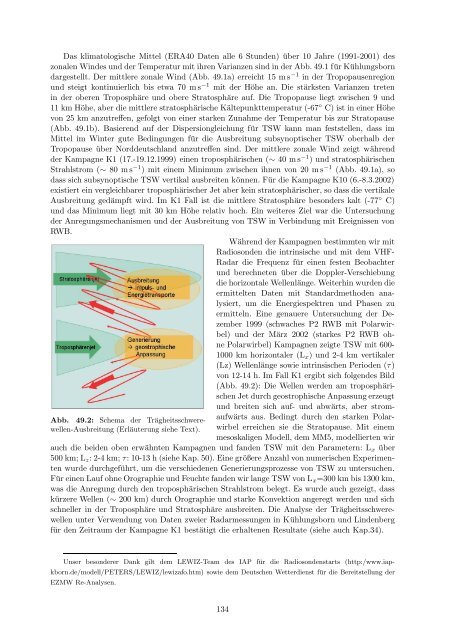

Abb. 49.2: Schema der Trägheitsschwerewellen-Ausbreitung<br />

(Erläuterung siehe Text).<br />

Während der Kampagnen bestimmten wir mit<br />

Radiosonden die intrinsische und mit dem VHF-<br />

Radar die Frequenz <strong>für</strong> einen festen Beobachter<br />

und berechneten über die Doppler-Verschiebung<br />

die horizontale Wellenlänge. Weiterhin wurden die<br />

ermittelten Daten mit Standardmethoden analysiert,<br />

um die Energiespektren und Phasen zu<br />

ermitteln. Eine genauere Untersuchung der Dezember<br />

1999 (schwaches P2 RWB mit Polarwirbel)<br />

und der März <strong>2002</strong> (starkes P2 RWB ohne<br />

Polarwirbel) Kampagnen zeigte TSW mit 600-<br />

1000 km horizontaler (Lx) und 2-4 km vertikaler<br />

(Lz) Wellenlänge sowie intrinsischen Perioden (τ)<br />

von 12-14 h. Im Fall K1 ergibt sich folgendes Bild<br />

(Abb. 49.2): Die Wellen werden am troposphärischen<br />

Jet durch geostrophische Anpassung erzeugt<br />

und breiten sich auf- und abwärts, aber stromaufwärts<br />

aus. Bedingt durch den starken Polarwirbel<br />

erreichen sie die Stratopause. Mit einem<br />

mesoskaligen Modell, dem MM5, modellierten wir<br />

auch die beiden oben erwähnten Kampagnen und fanden TSW mit den Parametern: Lx über<br />

500 km; Lz: 2-4 km; τ: 10-13 h (siehe Kap. 50). Eine größere Anzahl von numerischen Experimenten<br />

wurde durchgeführt, um die verschiedenen Generierungsprozesse von TSW zu untersuchen.<br />

Für einen Lauf ohne Orographie und Feuchte fanden wir lange TSW von Lx=300 km bis 1300 km,<br />

was die Anregung durch den troposphärischen Strahlstrom belegt. Es wurde auch gezeigt, dass<br />

kürzere Wellen (∼ 200 km) durch Orographie und starke Konvektion angeregt werden und sich<br />

schneller in der Troposphäre und Stratosphäre ausbreiten. Die Analyse der Trägheitsschwerewellen<br />

unter Verwendung von Daten zweier Radarmessungen in Kühlungsborn und Lindenberg<br />

<strong>für</strong> den Zeitraum der Kampagne K1 bestätigt die erhaltenen Resultate (siehe auch Kap.34).<br />

Unser besonderer Dank gilt dem LEWIZ-Team des IAP <strong>für</strong> die Radiosondenstarts (http:/www.iap-<br />

kborn.de/modell/PETERS/LEWIZ/lewizafo.htm) sowie dem Deutschen Wetterdienst <strong>für</strong> die Bereitstellung der<br />

EZMW Re-Analysen.<br />

134