Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

echen, in niedrigeren Höhen erreicht, was sich in der in Abbildung 18.2 gezeigten Morphologie<br />

von Neutralgasturbulenz (insbesondere dem Auftreten von Turbulenz unterhalb von 80 km<br />

Höhe) äußert. Durch dieses Brechen (und die damit verbundene Dissipation der Wellenenergie<br />

durch Turbulenz) kommt es zu einer nichtverschwindenden Impulsflussdivergenz, die dazu führt,<br />

dass der Hintergrundwind in Richtung der Phasengeschwindigkeit der Schwerewelle beschleunigt<br />

wird. Da im polaren Sommer nur Wellen mit positiven Phasengeschwindigkeiten bis in die Mesopausenregion<br />

propagieren können (die mit negativen Phasengeschwindigkeiten werden schon<br />

in tieferen Höhen in einem kritischen Niveau absorbiert), wird der bis ca. 80 km Höhe westwärts<br />

gerichtete Wind abgebremst, und es kommt zu einer Windumkehr an der Mesopause. Mit der<br />

Abbremsung des Zonalwindes ist eine ageostrophische Windkomponente verbunden, die zu einer<br />

globalen meridionalen Zirkulation führt. Das prinzipielle Zusammenspiel von horizontalem<br />

Wind, der Ausbreitung von Schwerewellen und der Entstehung von Turbulenz und der damit<br />

verbundenen Impulsdeposition ist in Abbildung 18.5 schematisch dargestellt: Höhere Wellenamplituden<br />

führen zu niedrigeren Brechniveaus der Schwerewellen, somit zu Turbulenzproduktion<br />

in niedrigeren Höhen, zu einer Abbremsung des Zonalwindes in niedrigeren Höhen und damit<br />

schließlich zu einem niedriger liegenden Maximum des zonalen Windes.<br />

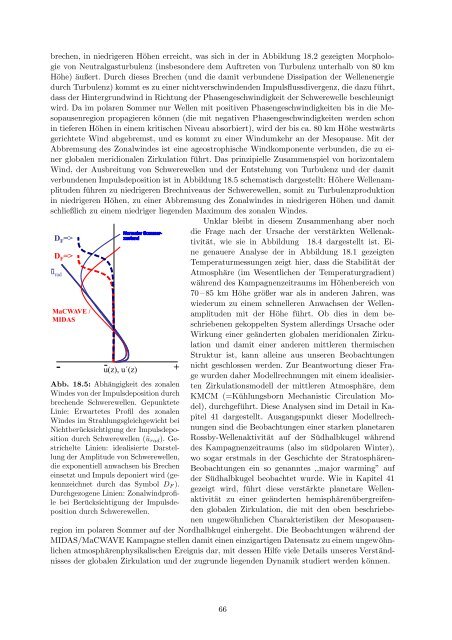

Abb. 18.5: Abhängigkeit des zonalen<br />

Windes von der Impulsdeposition durch<br />

brechende Schwerewellen. Gepunktete<br />

Linie: Erwartetes Profil des zonalen<br />

Windes im Strahlungsgleichgewicht bei<br />

Nichtberücksichtigung der Impulsdeposition<br />

durch Schwerewellen (ūrad). Gestrichelte<br />

Linien: idealisierte Darstellung<br />

der Amplitude von Schwerewellen,<br />

die exponentiell anwachsen bis Brechen<br />

einsetzt und Impuls deponiert wird (gekennzeichnet<br />

durch das Symbol DF ).<br />

Durchgezogene Linien: Zonalwindprofile<br />

bei Berücksichtigung der Impulsdeposition<br />

durch Schwerewellen.<br />

Unklar bleibt in diesem Zusammenhang aber noch<br />

die Frage nach der Ursache der verstärkten Wellenaktivität,<br />

wie sie in Abbildung 18.4 dargestellt ist. Eine<br />

genauere Analyse der in Abbildung 18.1 gezeigten<br />

Temperaturmessungen zeigt hier, dass die Stabilität der<br />

Atmosphäre (im Wesentlichen der Temperaturgradient)<br />

während des Kampagnenzeitraums im Höhenbereich von<br />

70 – 85 km Höhe größer war als in anderen Jahren, was<br />

wiederum zu einem schnelleren Anwachsen der Wellenamplituden<br />

mit der Höhe führt. Ob dies in dem beschriebenen<br />

gekoppelten System allerdings Ursache oder<br />

Wirkung einer geänderten globalen meridionalen Zirkulation<br />

und damit einer anderen mittleren thermischen<br />

Struktur ist, kann alleine aus unseren Beobachtungen<br />

nicht geschlossen werden. Zur Beantwortung dieser Frage<br />

wurden daher Modellrechnungen mit einem idealisierten<br />

Zirkulationsmodell der mittleren Atmosphäre, dem<br />

KMCM (=Kühlungsborn Mechanistic Circulation Model),<br />

durchgeführt. Diese Analysen sind im Detail in Kapitel<br />

41 dargestellt. Ausgangspunkt dieser Modellrechnungen<br />

sind die Beobachtungen einer starken planetaren<br />

Rossby-Wellenaktivität auf der Südhalbkugel während<br />

des Kampagnenzeitraums (also im südpolaren Winter),<br />

wo sogar erstmals in der Geschichte der Stratosphären-<br />

Beobachtungen ein so genanntes ,,major warming” auf<br />

der Südhalbkugel beobachtet wurde. Wie in Kapitel 41<br />

gezeigt wird, führt diese verstärkte planetare Wellenaktivität<br />

zu einer geänderten hemisphärenübergreifenden<br />

globalen Zirkulation, die mit den oben beschriebenen<br />

ungewöhnlichen Charakteristiken der Mesopausen-<br />

region im polaren Sommer auf der Nordhalbkugel einhergeht. Die Beobachtungen während der<br />

MIDAS/MaCWAVE Kampagne stellen damit einen einzigartigen Datensatz zu einem ungewöhnlichen<br />

atmosphärenphysikalischen Ereignis dar, mit dessen Hilfe viele Details unseres Verständnisses<br />

der globalen Zirkulation und der zugrunde liegenden Dynamik studiert werden können.<br />

66