Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

periodischen Wechsel von relativ warmen und kalten Abschnitten, die sich nach unten fortpflanzen<br />

und einen Abstand von etwa 6 Stunden haben. Diese Variationen lassen sich in ganz-, halbund<br />

dritteltägige Oszillationen zerlegen. Deren Amplituden und Phasen sind in Abb. 15.3 rechts<br />

gezeigt und charakterisieren die Gezeiten im Beobachtungszeitraum. Amplituden von bis zu 10 K<br />

zeigen wiederum die Dominanz der halbtägigen Gezeit. Die übrigen Gezeiten sind weniger als<br />

halb so stark ausgeprägt. Alle Amplituden zeigen eine Abnahme mit der Höhe von 85 bis 95 km.<br />

Oberhalb dieses Bereiches ermöglicht die zeitliche Abdeckung der Messdaten die Bestimmung<br />

nur mit großer Unsicherheit. Die abwärtslaufende Phase der halbtägigen Gezeit kennzeichnet eine<br />

Anregung in tieferliegenden Schichten der Atmosphäre und eine Wellenausbreitung nach oben<br />

mit einer Wellenlänge von etwa 21 km. Die ganztägige Gezeit hat dagegen eine relativ konstante<br />

Phase nahe Mitternacht, was auf eine in-situ Anregung in der Mesopausenregion hinweist.<br />

Höhe [km]<br />

105<br />

100<br />

95<br />

90<br />

85<br />

80<br />

12 16 20 0<br />

Lokalzeit [h]<br />

4 8 12<br />

20<br />

10<br />

0<br />

-10<br />

-20<br />

Temperaturabweichung [K]<br />

Höhe [km]<br />

105<br />

100<br />

95<br />

90<br />

105<br />

100<br />

95<br />

90<br />

85<br />

85<br />

8h<br />

8h<br />

12h<br />

12h<br />

24h<br />

24h<br />

80<br />

80<br />

0 5 10 15 20 0 4 8 12 16 20 24<br />

Amplitude [K] Phase [LT]<br />

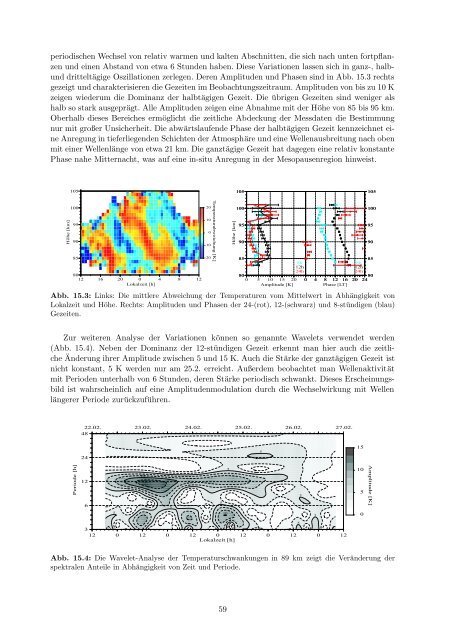

Abb. 15.3: Links: Die mittlere Abweichung der Temperaturen vom Mittelwert in Abhängigkeit von<br />

Lokalzeit und Höhe. Rechts: Amplituden und Phasen der 24-(rot), 12-(schwarz) und 8-stündigen (blau)<br />

Gezeiten.<br />

Zur weiteren Analyse der Variationen können so genannte Wavelets verwendet werden<br />

(Abb. 15.4). Neben der Dominanz der 12-stündigen Gezeit erkennt man hier auch die zeitliche<br />

Änderung ihrer Amplitude zwischen 5 und 15 K. Auch die Stärke der ganztägigen Gezeit ist<br />

nicht konstant, 5 K werden nur am 25.2. erreicht. Außerdem beobachtet man Wellenaktivität<br />

mit Perioden unterhalb von 6 Stunden, deren Stärke periodisch schwankt. Dieses Erscheinungsbild<br />

ist wahrscheinlich auf eine Amplitudenmodulation durch die Wechselwirkung mit Wellen<br />

längerer Periode zurückzuführen.<br />

Periode [h]<br />

22.02.<br />

48<br />

23.02. 24.02. 25.02. 26.02. 27.02.<br />

24<br />

12<br />

6<br />

5<br />

5<br />

10<br />

5<br />

5<br />

3<br />

12 0 12 0 12 0<br />

Lokalzeit [h]<br />

12 0 12 0 12<br />

5<br />

Abb. 15.4: Die Wavelet-Analyse der Temperaturschwankungen in 89 km zeigt die Veränderung der<br />

spektralen Anteile in Abhängigkeit von Zeit und Periode.<br />

10<br />

5<br />

59<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

Amplitude [K]