Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

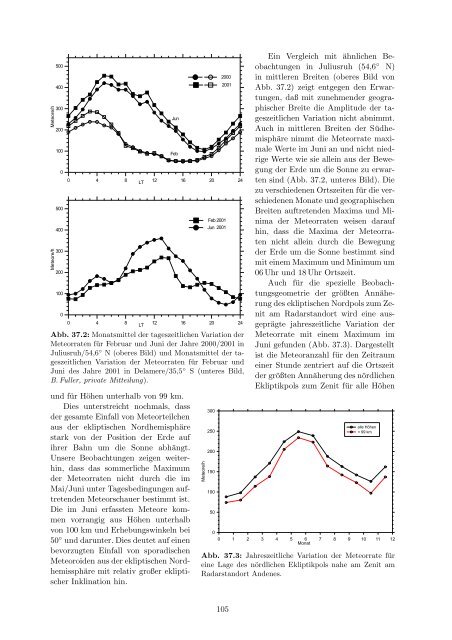

Abb. 37.2: Monatsmittel der tageszeitlichen Variation der<br />

Meteorraten <strong>für</strong> Februar und Juni der Jahre 2000/2001 in<br />

Juliusruh/54,6 ◦ N (oberes Bild) und Monatsmittel der tageszeitlichen<br />

Variation der Meteorraten <strong>für</strong> Februar und<br />

Juni des Jahre 2001 in Delamere/35,5 ◦ S (unteres Bild,<br />

B. Fuller, private Mitteilung).<br />

und <strong>für</strong> Höhen unterhalb von 99 km.<br />

Dies unterstreicht nochmals, dass<br />

der gesamte Einfall von Meteorteilchen<br />

aus der ekliptischen Nordhemisphäre<br />

stark von der Position der Erde auf<br />

ihrer Bahn um die Sonne abhängt.<br />

Unsere Beobachtungen zeigen weiterhin,<br />

dass das sommerliche Maximum<br />

der Meteorraten nicht durch die im<br />

Mai/Juni unter Tagesbedingungen auftretenden<br />

Meteorschauer bestimmt ist.<br />

Die im Juni erfassten Meteore kommen<br />

vorrangig aus Höhen unterhalb<br />

von 100 km und Erhebungswinkeln bei<br />

50◦ und darunter. Dies deutet auf einen<br />

bevorzugten Einfall von sporadischen<br />

Meteoroiden aus der ekliptischen Nordhemissphäre<br />

mit relativ großer ekliptischer<br />

Inklination hin.<br />

Ein Vergleich mit ähnlichen Beobachtungen<br />

in Juliusruh (54,6 ◦ N)<br />

in mittleren Breiten (oberes Bild von<br />

Abb. 37.2) zeigt entgegen den Erwartungen,<br />

daß mit zunehmender geographischer<br />

Breite die Amplitude der tageszeitlichen<br />

Variation nicht abnimmt.<br />

Auch in mittleren Breiten der Südhemisphäre<br />

nimmt die Meteorrate maximale<br />

Werte im Juni an und nicht niedrige<br />

Werte wie sie allein aus der Bewegung<br />

der Erde um die Sonne zu erwarten<br />

sind (Abb. 37.2, unteres Bild). Die<br />

zu verschiedenen Ortszeiten <strong>für</strong> die verschiedenen<br />

Monate und geographischen<br />

Breiten auftretenden Maxima und Minima<br />

der Meteorraten weisen darauf<br />

hin, dass die Maxima der Meteorraten<br />

nicht allein durch die Bewegung<br />

der Erde um die Sonne bestimmt sind<br />

mit einem Maximum und Minimum um<br />

06 Uhr und 18 Uhr Ortszeit.<br />

Auch <strong>für</strong> die spezielle Beobachtungsgeometrie<br />

der größten Annäherung<br />

des ekliptischen Nordpols zum Zenit<br />

am Radarstandort wird eine ausgeprägte<br />

jahreszeitliche Variation der<br />

Meteorrate mit einem Maximum im<br />

Juni gefunden (Abb. 37.3). Dargestellt<br />

ist die Meteoranzahl <strong>für</strong> den Zeitraum<br />

einer Stunde zentriert auf die Ortszeit<br />

der größten Annäherung des nördlichen<br />

Ekliptikpols zum Zenit <strong>für</strong> alle Höhen<br />

Abb. 37.3: Jahreszeitliche Variation der Meteorrate <strong>für</strong><br />

eine Lage des nördlichen Ekliptikpols nahe am Zenit am<br />

Radarstandort Andenes.<br />

105