Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

8 Lidarmessungen und Modellierung von Schwerewellen über<br />

Kühlungsborn zwischen 1 und 100 km Höhe<br />

(M. Rauthe, U. Berger, C. Fricke-Begemann, M. Gerding, J. Höffner, J. Lautenbach, P. Menzel)<br />

Atmosphärische Schwerewellen haben auf<br />

die Dynamik und die Temperaturstruktur<br />

der mittleren und oberen Atmosphäre einen<br />

starken Einfluss. Für die Untersuchung der<br />

Schwerewellen können die von den Kühlungsborner<br />

Lidars (s. Kap. 6) bei Nacht gemessenen<br />

durchgängigen Temperaturprofile<br />

benutzt werden (vgl. Abb. 8.1). Dabei<br />

werden in den Messungen von 1 – 100 km<br />

(bzw. 80 – 100 km bei Tag) Zeitauflösungen<br />

von 10 min bis 1 h und Höhenauflösungen von<br />

unter 1 km erreicht. Die Temperaturen zeigen<br />

Wellenstrukturen (vgl. Abb. 8.1 und 8.2),<br />

die sich mit der Höhe verändern. Die Amplituden<br />

der welleninduzierten Temperaturvariationen<br />

erreichen Werte von 0,5 – 1 K in<br />

der Troposphäre bis teilweise über 30 K in<br />

der unteren Thermosphäre. Der durch die<br />

Messungen abgedeckte Höhenbereich erlaubt<br />

110<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

16 18 20 22 0 2 4 6<br />

Uhrzeit [UT]<br />

]<br />

erstmalig die gleichzeitige Beobachtung von Schwerewellen in ihrer Quellregion (Bereich der Tropopause)<br />

bis in Bereiche der mittleren Atmosphäre (70 – 100 km), wo verstärkt Dissipationsprozesse<br />

stattfinden. Dabei gestattet die Zeitauflösung die Erfassung aller kurzperiodischen Wellen<br />

zwischen 20 min und 8 h.<br />

Höhe [km]<br />

110<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

Höhe [km]<br />

280<br />

260<br />

240<br />

220<br />

200<br />

180<br />

160<br />

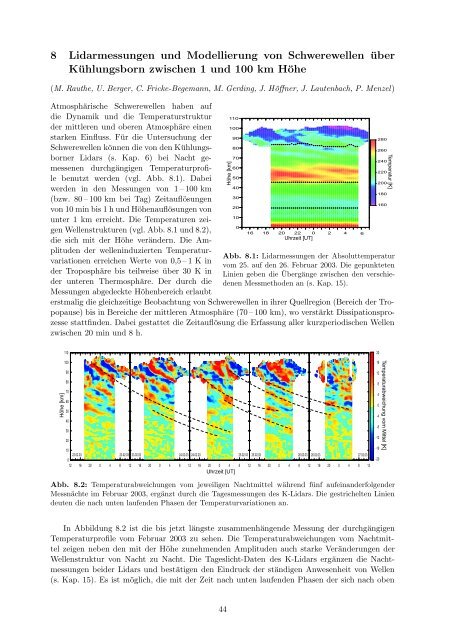

Abb. 8.1: Lidarmessungen der Absoluttemperatur<br />

vom 25. auf den 26. Februar <strong>2003</strong>. Die gepunkteten<br />

Linien geben die Übergänge zwischen den verschiedenen<br />

Messmethoden an (s. Kap. 15).<br />

10<br />

22.02.03 23.02.03 23.02.03<br />

24.02.03 24.02.03 25.02.03 25.02.03 26.02.03 26.02.03 27.02.03<br />

0<br />

12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12<br />

Uhrzeit [UT]<br />

Abb. 8.2: Temperaturabweichungen vom jeweiligen Nachtmittel während fünf aufeinanderfolgender<br />

Messnächte im Februar <strong>2003</strong>, ergänzt durch die Tagesmessungen des K-Lidars. Die gestrichelten Linien<br />

deuten die nach unten laufenden Phasen der Temperaturvariationen an.<br />

In Abbildung 8.2 ist die bis jetzt längste zusammenhängende Messung der durchgängigen<br />

Temperaturprofile vom Februar <strong>2003</strong> zu sehen. Die Temperaturabweichungen vom Nachtmittel<br />

zeigen neben den mit der Höhe zunehmenden Amplituden auch starke Veränderungen der<br />

Wellenstruktur von Nacht zu Nacht. Die Tageslicht-Daten des K-Lidars ergänzen die Nachtmessungen<br />

beider Lidars und bestätigen den Eindruck der ständigen Anwesenheit von Wellen<br />

(s. Kap. 15). Es ist möglich, die mit der Zeit nach unten laufenden Phasen der sich nach oben<br />

44<br />

20<br />

16<br />

12<br />

8<br />

4<br />

0<br />

-4<br />

-8<br />

-12<br />

-16<br />

-20<br />

Temperaturabweichung vom Mittel [K]<br />

Temperatur [K]