Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

37 Jahres- und tageszeitliche Variationen der Meteorraten am<br />

Polarkreis und in mittleren Breiten<br />

(W. Singer, U. von Zahn, J. Weiß, R. Latteck, U. Scholze)<br />

Meteore sind eine wesentliche Quelle <strong>für</strong> die Metallatome der Metallschichten in der oberen<br />

Atmosphäre und <strong>für</strong> Kondensationskerne, wie sie <strong>für</strong> die Bildung der Eisteilchen von nachtleuchtenden<br />

Wolken in der polaren Mesopausenregion erforderlich sind. Ein besseres Verständnis<br />

dieser Vorgänge wird durch eine genaue Kenntnis der jahres- und tageszeitlichen Variationen<br />

der Meteorraten wesentlich unterstützt. Da über Meteorraten in polaren Breiten bisher wenig<br />

bekannt ist, wurde ein 2-jähriger Beobachtungszyklus mit dem 32, 5 MHz all-sky Meteorradar<br />

am ALOMAR Observatorium in Andenes (siehe auch Kapitel 36) <strong>für</strong> eine Detailanalyse von<br />

Meteorraten genutzt. Der Messort Andenes mit seiner Lage von 2 ◦ innerhalb des Polarkreises<br />

ermöglicht weiterhin eine interessante Beobachtung mit der einmal täglich zum ekliptischen<br />

Nordpol gerichteten Antennenachse des Meteorradars. In dieser Blickrichtung erfasst das Radar<br />

den Einfall von Meteoroiden aus nahezu der gesamten ekliptischen Nordhemisphäre.<br />

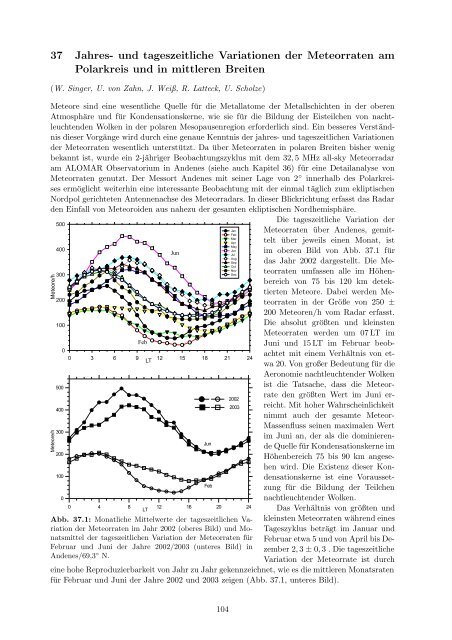

Abb. 37.1: Monatliche Mittelwerte der tageszeitlichen Variation<br />

der Meteorraten im Jahr <strong>2002</strong> (oberes Bild) und Monatsmittel<br />

der tageszeitlichen Variation der Meteorraten <strong>für</strong><br />

Februar und Juni der Jahre <strong>2002</strong>/<strong>2003</strong> (unteres Bild) in<br />

Andenes/69,3 ◦ N.<br />

Die tageszeitliche Variation der<br />

Meteorraten über Andenes, gemittelt<br />

über jeweils einen Monat, ist<br />

im oberen Bild von Abb. 37.1 <strong>für</strong><br />

das Jahr <strong>2002</strong> dargestellt. Die Meteorraten<br />

umfassen alle im Höhenbereich<br />

von 75 bis 120 km detektierten<br />

Meteore. Dabei werden Meteorraten<br />

in der Größe von 250 ±<br />

200 Meteoren/h vom Radar erfasst.<br />

Die absolut größten und kleinsten<br />

Meteorraten werden um 07 LT im<br />

Juni und 15 LT im Februar beobachtet<br />

mit einem Verhältnis von etwa<br />

20. Von großer Bedeutung <strong>für</strong> die<br />

Aeronomie nachtleuchtender Wolken<br />

ist die Tatsache, dass die Meteorrate<br />

den größten Wert im Juni erreicht.<br />

Mit hoher Wahrscheinlichkeit<br />

nimmt auch der gesamte Meteor-<br />

Massenfluss seinen maximalen Wert<br />

im Juni an, der als die dominierende<br />

Quelle <strong>für</strong> Kondensationskerne im<br />

Höhenbereich 75 bis 90 km angesehen<br />

wird. Die Existenz dieser Kondensationskerne<br />

ist eine Voraussetzung<br />

<strong>für</strong> die Bildung der Teilchen<br />

nachtleuchtender Wolken.<br />

Das Verhältnis von größten und<br />

kleinsten Meteorraten während eines<br />

Tageszyklus beträgt im Januar und<br />

Februar etwa 5 und von April bis Dezember<br />

2, 3 ± 0, 3 . Die tageszeitliche<br />

Variation der Meteorrate ist durch<br />

eine hohe Reproduzierbarkeit von Jahr zu Jahr gekennzeichnet, wie es die mittleren Monatsraten<br />

<strong>für</strong> Februar und Juni der Jahre <strong>2002</strong> und <strong>2003</strong> zeigen (Abb. 37.1, unteres Bild).<br />

104