Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

7 Erste Messungen mit dem neuen Eisenlidar<br />

(J. Lautenbach, C. Fricke-Begemann, J. Höffner)<br />

Im Herbst <strong>2002</strong> wurde damit begonnen, das stationäre Kalium-Lidar zu einem Eisen-Lidar weiterzuentwickeln.<br />

Die Gründe da<strong>für</strong> sind unter anderem eine wesentlich höhere Signalstärke von<br />

Eisen gegenüber Kalium und ein besseres Signal-zu-Untergrund-Verhältnis. Neben der technischen<br />

Realisierbarkeit wurden die Auswirkungen des Verdopplungsprozesses auf die Lasereigenschaften<br />

und die Wellenlängenabstände der einzelnen Eisenisotope untersucht. Da der reguläre<br />

Messbetrieb aufrecht erhalten werden sollte, wurde nach Ende der ersten Versuche und Testmessungen<br />

auf Kalium zurückgebaut.<br />

Mit dem Metall-Resonanzlidar wird spektroskopisch die Dopplerbreite des Resonanzüberganges<br />

ermittelt, wobei die Resonanzwellenlänge (Kalium: 770 nm, Eisen: 386 nm) vom jeweiligen<br />

Metall abhängt. Der Sendelaser wird periodisch über den größten Teil der Spektrallinie durchgestimmt<br />

und die Rückstreuung aus der Mesopausenregion höhen- und wellenlängenabhängig registriert.<br />

Aus der gemessenen Spektralform wird die Temperatur der Atmosphäre bestimmt. Dieses<br />

Messverfahren liefert Temperatur- und Dichteprofile in einem Höhenbereich von ca. 80-110 km,<br />

in dem Metalle (Eisen, Kalium, Natrium usw.) in atomarer Form vorkommen. Da <strong>für</strong> die Bestimmung<br />

von Temperaturen mit diesem Verfahren ein sehr komplexes Lasersystem notwendig ist,<br />

konnten bisher nur Temperaturen mit schmalbandigen Lasersystemen im VIS/IR-Wellenlängenbereich<br />

(Natrium- und Kalium-Resonanzlidars) bestimmt werden.<br />

Der durchstimmbare Sendelaser kann in einem Wellenlängenbereich von 700 nm bis 820 nm<br />

betrieben werden. Um die Eisenresonanzwellenlänge von 386 nm zu erzeugen, wurde die Wellenlänge<br />

des Sendelasers von 770 nm (Kalium-Resonanzwellenlänge) auf 772 nm verschoben.<br />

Anschließend wurde mit Hilfe eines nichtlinearen Kristalls der Laserstrahl auf 386 nm frequenzverdoppelt.<br />

Obwohl diese Technik schon seit langem bei anderen Lasern eingesetzt wird, muss<br />

der Kristalltyp und der Aufbau auf jeden Laser speziell angepasst werden. Die Schwierigkeit<br />

liegt im Erreichen einer effizienten Umwandelung. Bei den ersten Versuchen konnte eine<br />

Effizienz von ca. 60 % erreicht werden, wobei die Langzeitstabilität noch nicht ausreichend<br />

getestet wurde. Die Untersuchungen der Lasereigenschaften ergaben, dass bei der Umwandlung<br />

die Eigenschaften (z.B. Schmalbandigkeit) nicht wesentlich beeinträchtigt werden.<br />

Alle Optiken hinter dem Verdopplungskristall mussten auf die neue Wellenlänge abgestimmt<br />

werden. Der Empfangszweig wurde ebenfalls auf 386 nm umgerüstet. Dazu wurde ein neuer<br />

Interferenzfilter angeschafft, alle anderen Bauelemente konnten <strong>für</strong> diese ersten Testmessungen<br />

vom vorhandenen Metall-Doppellidar verwendet werden. Um die Wellenlänge des Lasers<br />

auf die atomare Resonanzlinie zu justieren, wurde bisher eine Referenzzelle verwendet.<br />

Da Eisen einen wesentlich höheren Schmelzpunkt als Kalium hat, ist es nicht mehr möglich<br />

diese zum Auffinden der Resonanzwellenlänge<br />

zu verwenden. Bei den Testmessungen<br />

wurde sich mit einer manuellen Justage<br />

beholfen, <strong>für</strong> den Dauerbetrieb muss<br />

allerdings ein hochgenaues Wellenlängenmeter<br />

verwendet werden.<br />

Neben dem eigentlichen Umbau war eines<br />

der Hauptanliegen die Bestimmung der<br />

Wellenlängenabstände der einzelnen Eisenisotope.<br />

Ihre Kenntnis entscheidet später<br />

über die Genauigkeit der Temperaturmessung.<br />

Auf Grund der Schmalbandigkeit des<br />

Lasers konnten die Isotopenabstände aus<br />

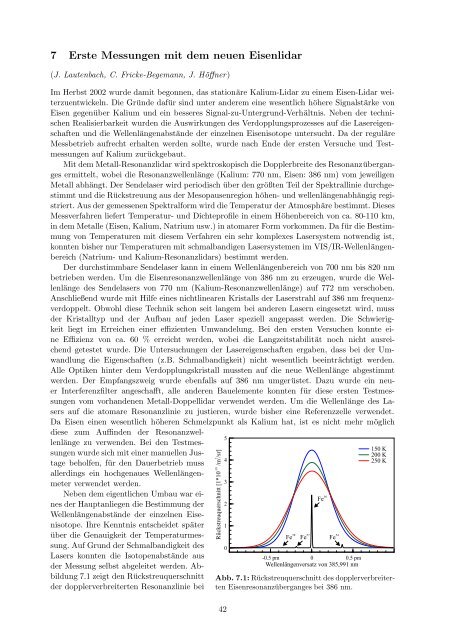

der Messung selbst abgeleitet werden. Abbildung<br />

7.1 zeigt den Rückstreuquerschnitt<br />

der dopplerverbreiterten Resonanzlinie bei<br />

-18 2<br />

Rückstreuquerschnitt [1*10 /m /sr]<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

Fe 58<br />

Fe 57<br />

Fe 56<br />

Fe 54<br />

-0.5 pm<br />

0 0.5 pm<br />

Wellenlängenversatz von 385,991 nm<br />

150 K<br />

200 K<br />

250 K<br />

Abb. 7.1: Rückstreuquerschnitt des dopplerverbreiterten<br />

Eisenresonanzüberganges bei 386 nm.<br />

42