Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

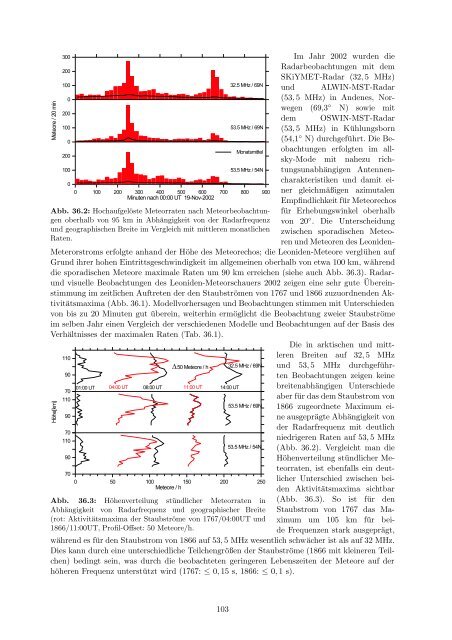

Abb. 36.2: Hochaufgelöste Meteorraten nach Meteorbeobachtungen<br />

oberhalb von 95 km in Abhängigkeit von der Radarfrequenz<br />

und geographischen Breite im Vergleich mit mittleren monatlichen<br />

Raten.<br />

Im Jahr <strong>2002</strong> wurden die<br />

Radarbeobachtungen mit dem<br />

SKiYMET-Radar (32, 5 MHz)<br />

und ALWIN-MST-Radar<br />

(53, 5 MHz) in Andenes, Norwegen<br />

(69,3 ◦ N) sowie mit<br />

dem OSWIN-MST-Radar<br />

(53, 5 MHz) in Kühlungsborn<br />

(54,1 ◦ N) durchgeführt. Die Beobachtungen<br />

erfolgten im allsky-Mode<br />

mit nahezu richtungsunabhängigenAntennencharakteristiken<br />

und damit einer<br />

gleichmäßigen azimutalen<br />

Empfindlichkeit <strong>für</strong> Meteorechos<br />

<strong>für</strong> Erhebungswinkel oberhalb<br />

von 20 ◦ . Die Unterscheidung<br />

zwischen sporadischen Meteoren<br />

und Meteoren des Leoniden-<br />

Meterorstroms erfolgte anhand der Höhe des Meteorechos; die Leoniden-Meteore verglühen auf<br />

Grund ihrer hohen Eintrittsgeschwindigkeit im allgemeinen oberhalb von etwa 100 km, während<br />

die sporadischen Meteore maximale Raten um 90 km erreichen (siehe auch Abb. 36.3). Radarund<br />

visuelle Beobachtungen des Leoniden-Meteorschauers <strong>2002</strong> zeigen eine sehr gute Übereinstimmung<br />

im zeitlichen Auftreten der den Staubströmen von 1767 und 1866 zuzuordnenden Aktivitätsmaxima<br />

(Abb. 36.1). Modellvorhersagen und Beobachtungen stimmen mit Unterschieden<br />

von bis zu 20 Minuten gut überein, weiterhin ermöglicht die Beobachtung zweier Staubströme<br />

im selben Jahr einen Vergleich der verschiedenen Modelle und Beobachtungen auf der Basis des<br />

Verhältnisses der maximalen Raten (Tab. 36.1).<br />

Abb. 36.3: Höhenverteilung stündlicher Meteorraten in<br />

Abhängigkeit von Radarfrequenz und geographischer Breite<br />

(rot: Aktivitätsmaxima der Staubströme von 1767/04:00UT und<br />

1866/11:00UT, Profil-Offset: 50 Meteore/h.<br />

Die in arktischen und mittleren<br />

Breiten auf 32, 5 MHz<br />

und 53, 5 MHz durchgeführten<br />

Beobachtungen zeigen keine<br />

breitenabhängigen Unterschiede<br />

aber <strong>für</strong> das dem Staubstrom von<br />

1866 zugeordnete Maximum eine<br />

ausgeprägte Abhängigkeit von<br />

der Radarfrequenz mit deutlich<br />

niedrigeren Raten auf 53, 5 MHz<br />

(Abb. 36.2). Vergleicht man die<br />

Höhenverteilung stündlicher Meteorraten,<br />

ist ebenfalls ein deutlicher<br />

Unterschied zwischen beiden<br />

Aktivitätsmaxima sichtbar<br />

(Abb. 36.3). So ist <strong>für</strong> den<br />

Staubstrom von 1767 das Maximum<br />

um 105 km <strong>für</strong> beide<br />

Frequenzen stark ausgeprägt,<br />

während es <strong>für</strong> den Staubstrom von 1866 auf 53, 5 MHz wesentlich schwächer ist als auf 32 MHz.<br />

Dies kann durch eine unterschiedliche Teilchengrößen der Staubströme (1866 mit kleineren Teilchen)<br />

bedingt sein, was durch die beobachteten geringeren Lebenszeiten der Meteore auf der<br />

höheren Frequenz unterstützt wird (1767: ≤ 0, 15 s, 1866: ≤ 0, 1 s).<br />

103