Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

36 Der Leoniden-Meteorschauer <strong>2002</strong> nach Radarbeobachtungen<br />

in arktischen und mittleren Breiten<br />

(J. Weiß, W. Singer, R. Latteck, U. Scholze, J. Trautner, Th. Barth)<br />

Beständig in die Erdatmosphäre einfallende extraterrestrische Staubteilchen (Meteoroide) verglühen<br />

in Höhen zwischen etwa 70 km und 140 km. Die mit dem Auge sichtbare Leuchterscheinung<br />

wird Meteor genannt, und die damit verbundene Ionisationsspur kann mittels Radar auf Frequenzen<br />

zwischen 2 MHz und 500 MHz geortet werden. Zeiten mit stark erhöhter Meteoraktivität<br />

werden als Meteorschauer bezeichnet. Meteorschauer haben gegenüber den ständig aus allen<br />

Richtungen einfallenden sporadischen Meteoren ihren Ursprung in Kometen und werden nach<br />

dem Sternbild ihrer scheinbaren Herkunft am Himmel benannt.<br />

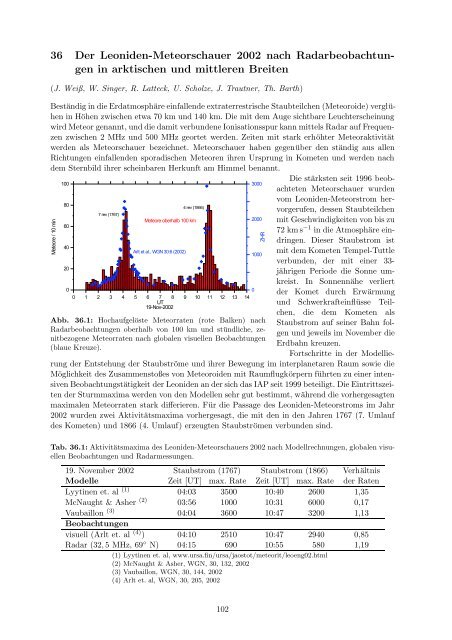

Abb. 36.1: Hochaufgelöste Meteorraten (rote Balken) nach<br />

Radarbeobachtungen oberhalb von 100 km und stündliche, zenitbezogene<br />

Meteorraten nach globalen visuellen Beobachtungen<br />

(blaue Kreuze).<br />

Die stärksten seit 1996 beobachteten<br />

Meteorschauer wurden<br />

vom Leoniden-Meteorstrom hervorgerufen,<br />

dessen Staubteilchen<br />

mit Geschwindigkeiten von bis zu<br />

72 km s −1 in die Atmosphäre eindringen.<br />

Dieser Staubstrom ist<br />

mit dem Kometen Tempel-Tuttle<br />

verbunden, der mit einer 33jährigen<br />

Periode die Sonne umkreist.<br />

In Sonnennähe verliert<br />

der Komet durch Erwärmung<br />

und Schwerkrafteinflüsse Teilchen,<br />

die dem Kometen als<br />

Staubstrom auf seiner Bahn folgen<br />

und jeweils im November die<br />

Erdbahn kreuzen.<br />

Fortschritte in der Modellie-<br />

rung der Entstehung der Staubströme und ihrer Bewegung im interplanetaren Raum sowie die<br />

Möglichkeit des Zusammenstoßes von Meteoroiden mit Raumflugkörpern führten zu einer intensiven<br />

Beobachtungstätigkeit der Leoniden an der sich das IAP seit 1999 beteiligt. Die Eintrittszeiten<br />

der Sturmmaxima werden von den Modellen sehr gut bestimmt, während die vorhergesagten<br />

maximalen Meteorraten stark differieren. Für die Passage des Leoniden-Meteorstroms im Jahr<br />

<strong>2002</strong> wurden zwei Aktivitätsmaxima vorhergesagt, die mit den in den Jahren 1767 (7. Umlauf<br />

des Kometen) und 1866 (4. Umlauf) erzeugten Staubströmen verbunden sind.<br />

Tab. 36.1: Aktivitätsmaxima des Leoniden-Meteorschauers <strong>2002</strong> nach Modellrechnungen, globalen visuellen<br />

Beobachtungen und Radarmessungen.<br />

19. November <strong>2002</strong> Staubstrom (1767) Staubstrom (1866) Verhältnis<br />

Modelle Zeit [UT] max. Rate Zeit [UT] max. Rate der Raten<br />

Lyytinen et. al (1) 04:03 3500 10:40 2600 1,35<br />

McNaught & Asher (2) 03:56 1000 10:31 6000 0,17<br />

Vaubaillon (3) 04:04 3600 10:47 3200 1,13<br />

Beobachtungen<br />

visuell (Arlt et. al (4) ) 04:10 2510 10:47 2940 0,85<br />

Radar (32, 5 MHz, 69 ◦ N) 04:15 690 10:55 580 1,19<br />

(1) Lyytinen et. al, www.ursa.fin/ursa/jaostot/meteorit/leoeng02.html<br />

(2) McNaught & Asher, WGN, 30, 132, <strong>2002</strong><br />

(3) Vaubaillon, WGN, 30, 144, <strong>2002</strong><br />

(4) Arlt et. al, WGN, 30, 205, <strong>2002</strong><br />

102