Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

3 Übersichtsartikel: Trends in der Erdatmosphäre<br />

(J. Bremer)<br />

In zunehmendem Maße werden weltweit Untersuchungen durchgeführt, ob und in welchem Umfang<br />

die Erdatmosphäre durch menschliche Eingriffe verändert wird. Dabei spielen Spurengase<br />

trotz ihrer geringen Konzentration eine wichtige Rolle, u.a. deswegen, weil sie als Folge des<br />

durch sie bedingten Treibhauseffektes klimarelevant sind, oder weil sie die biologisch schädliche<br />

solar UV-Strahlung absorbieren (Stichwort Änderungen der Ozonschicht). Klimarelevante Spurengase,<br />

wie z.B. Wasserdampf, Kohlendioxid, Ozon und Methan, verbleiben relativ lange in der<br />

Erdatmosphäre und sind deshalb auch in den höheren Schichten der Atmosphäre wirksam. Sie<br />

zeichnen sich maßgeblich dadurch aus, dass sie Absorptionsbanden im infraroten (IR) Spektralbereich<br />

aufweisen, also in jenem Bereich, in dem der Erdboden abstrahlt und in dem Strahlung<br />

durch die Erdatmosphäre transportiert wird. Im globalen Mittel verursacht diese IR-Strahlung<br />

in der Troposphäre bis in Höhen von etwa 10 km eine Erwärmung der Atmosphäre (bekannter<br />

Treibhauseffekt), während sie in den darüber liegenden Schichten, d.h. in der Stratosphäre<br />

(ca. 10 – 50 km), in der Mesosphäre (ca. 50 – 100 km) und in der Thermosphäre (oberhalb von<br />

100 km) im wesentlichen zu einer Abkühlung führt. Die unterschiedliche Wirkung der klimarelevanten<br />

Spurengase (Erwärmung in der Troposphäre und Abkühlung in den darüber liegenden<br />

Schichten) liegt vereinfacht ausgedrückt daran, dass die von ihnen abgestrahlten Photonen in der<br />

Troposphäre nach sehr kurzen Wegstrecken wieder absorbiert und re-emittiert werden, während<br />

sie in der oberen Atmosphäre in den Weltraum entweichen können. Es stellt sich die Frage,<br />

in welchem Umfang die anthropogen verursachten langfristigen Änderungen der Konzentration<br />

von Spurengasen die thermische und dynamische Struktur der Atmosphäre beeinflussen. Um<br />

diese Frage beantworten zu können, wird seit vielen Jahren versucht, mit Hilfe unterschiedlicher<br />

Messungen und Modellrechnungen, Trends in der oberen Atmosphäre nachzuweisen und ihre<br />

Ursachen zu verstehen. Dabei wollen wir uns im vorliegenden Artikel auf die Bereiche oberhalb<br />

der Tropopause beschränken.<br />

Basierend auf Messungen mit Radiosonden,<br />

Raketen, Satelliten und Lidar konnte in<br />

den vergangenen Jahren (Ramaswamy et al.,<br />

Rev. Geophysics, 39, 71-122, 2001) bei Benutzung<br />

jährlicher Mittelwerte eine deutliche<br />

Abkühlung der Stratosphäre mit Trends von<br />

−0, 75 K Dekade −1 <strong>für</strong> den Höhenbereich zwischen<br />

20 und 35 km und ansteigend mit der<br />

Höhe bis etwa −2, 5 K Dekade −1 nahe 50 km<br />

nachgewiesen werden. Dabei sind diese beobachteten<br />

Trends deutlich größer als die aus Modellrechnungen<br />

abgeleiteten Trends, d.h. ihre Ursachen<br />

werden noch nicht in allen Einzelheiten<br />

verstanden. Es wurde schon frühzeitig vermutet<br />

und durch die genannten Temperaturtrends in<br />

der Stratosphäre unterstützt, dass die Trends in<br />

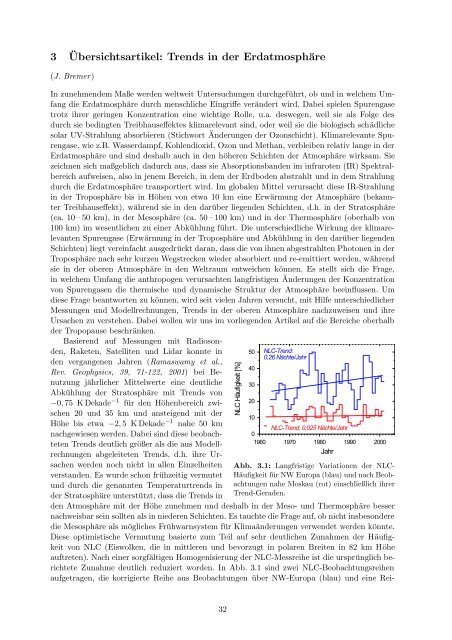

Abb. 3.1: Langfristige Variationen der NLC-<br />

Häufigkeit <strong>für</strong> NW Europa (blau) und nach Beobachtungen<br />

nahe Moskau (rot) einschließlich ihrer<br />

Trend-Geraden.<br />

den Atmosphäre mit der Höhe zunehmen und deshalb in der Meso- und Thermosphäre besser<br />

nachweisbar sein sollten als in niederen Schichten. Es tauchte die Frage auf, ob nicht insbesondere<br />

die Mesosphäre als mögliches Frühwarnsystem <strong>für</strong> Klimaänderungen verwendet werden könnte.<br />

Diese optimistische Vermutung basierte zum Teil auf sehr deutlichen Zunahmen der Häufigkeit<br />

von NLC (Eiswolken, die in mittleren und bevorzugt in polaren Breiten in 82 km Höhe<br />

auftreten). Nach einer sorgfältigen Homogenisierung der NLC-Messreihe ist die ursprünglich berichtete<br />

Zunahme deutlich reduziert worden. In Abb. 3.1 sind zwei NLC-Beobachtungsreihen<br />

aufgetragen, die korrigierte Reihe aus Beobachtungen über NW-Europa (blau) und eine Rei-<br />

32