la civiltà nuragica - Sardegna Cultura

la civiltà nuragica - Sardegna Cultura

la civiltà nuragica - Sardegna Cultura

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

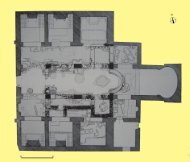

Caombus, vi sono nicchie alle pareti e, a sinistra<br />

dell’ingresso, si osserva un gruppo di tre<br />

elementi rituali: <strong>la</strong> vaschetta rettango<strong>la</strong>re, <strong>la</strong><br />

bacinel<strong>la</strong> e il betilo (qui una semplice colonna<br />

troncoconica, del tutto liscia). Il dibattito<br />

dei principi era preceduto o si concludeva<br />

con una sacra cerimonia, forse quel<strong>la</strong> solenne<br />

del giuramento dei patti, a base di sacrifizi<br />

e di offerte. I primi sono attestati da cumuli<br />

di ceneri e carboni intorno al betilo. Le<br />

seconde consistevano in statuine di bronzo<br />

d’animali (toro, vacca, cinghiale, capra)<br />

sostitutivo magico di sacrifizi reali , in oggetti<br />

e armi pure di bronzo (aghi crinali, o punteruoli,<br />

pugnaletti, ghiere di aste di <strong>la</strong>ncia), in<br />

vasetti del<strong>la</strong> stessa materia, in genere di<br />

carattere votivo per <strong>la</strong> piccolezza delle proporzioni.<br />

Furono ritrovati altresì vasi di terracotta,<br />

di varia forma (boccali, piatti ecc.),<br />

usati per libagioni, riti lustrali e per accogliere<br />

offerte in natura. Un torciere di bronzo,<br />

d’importazione cipriota (VIII-VII secolo<br />

aC.), fa supporre che le sedute si svolgessero<br />

anche di notte oppure che il servizio religioso<br />

avesse come liturgia quel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> fiamma<br />

ardente, simbolo di luce e di splendore,<br />

segno del<strong>la</strong> chiarezza e del<strong>la</strong> perennità del<br />

«foedus ».Di impiego collettivo e cerimoniale<br />

potrebbero considerarsi pure due ampi<br />

recinti circo<strong>la</strong>ri, ricordanti nelle proporzioni<br />

quello di S. Vittoria, annessi al vil<strong>la</strong>ggio di<br />

capanne di Monte Siseri basso, nel<strong>la</strong> Nurra di<br />

Alghero. Distanti 25 e 75 metri rispettivamente<br />

dal grosso nuraghe trilobato omonimo,<br />

i recinti, limitati da un muro di blocchi<br />

subquadrati di calcare spesso m. 1, chiudono<br />

ciascuno uno spazio di m. Il e 10 di diametro.<br />

Al centro del vano, sul pavimento hen <strong>la</strong>stricato,<br />

risalta il foco<strong>la</strong>re rotondo di m. 3,60 e<br />

3,40. Ai recinti, che presentano l’ingresso a<br />

Nord e Sud, si annettono due piccoli ambienti<br />

più volte restaurati come i vani maggiori,<br />

destinati forse a ripostigli o depositi cii partico<strong>la</strong>ri<br />

oggetti e suppellettili.<br />

Atti di religione, di natura privata, avevano<br />

luogo nell’intimità del<strong>la</strong> famiglia, a<br />

livello di vil<strong>la</strong>ggio e di c<strong>la</strong>ns, e appagavano le<br />

esigenze del<strong>la</strong> realtà di vita quotidiana.<br />

Parecchie case d’abitazione del Nuragico<br />

Il (metà VII- fine VI), nel vil<strong>la</strong>ggio di<br />

Barflmini, mostrano un singo<strong>la</strong>re e quasi<br />

«canonico» ambiente, nel<strong>la</strong> parte più ciposta,<br />

che non si spiega con una funzione pratica. Il<br />

partico<strong>la</strong>re si ripete in dimore dell’aggregato<br />

abitativo di Santa Vittoria di Serri, fuori del<br />

santuario vero e proprio, e di Sa Mandra de<br />

sa giua ad Ossi, nel nord del<strong>la</strong> <strong>Sardegna</strong>. Si<br />

tratta, come ho già accennato, di piccoli vani<br />

rotondi, posti per lo più dietro quello maggiore<br />

del<strong>la</strong> cucina col forno-foco<strong>la</strong>re, del diametro<br />

da m. 2,66 e 1,36. Sono di giro perfetto<br />

e rifiniti nelle strutture murarie composte,<br />

nelle pareti, a li<strong>la</strong>retti rego<strong>la</strong>ri di quadrelli in<br />

pietra, che si restringevano ad anelli aggettanti<br />

sino al<strong>la</strong> chiusura del<strong>la</strong> volta. Al<strong>la</strong> base<br />

dei vani, col pavimento di <strong>la</strong>stre ben curato<br />

nelinclinato per facilitare il deflusso dell’acqua<br />

di <strong>la</strong>vaggio attraverso fori praticati nel<br />

muro, corre un sedile di pietre conca scorniciate.<br />

Al centro del pavimento è collocato un<br />

bacile emisferico con piede, levigato a scalpello,<br />

variante nel diametro interno da cm.<br />

81 a 67 e in profondità da 25 a 23. Sul sedile<br />

circostante potevano stare da 7 a 5 persone,<br />

il corrispettivo numerico d’un nucleo<br />

familiare. La finitura e distinzione del vano<br />

rispetto agli altri ambienti dell’abitazione<br />

irrego<strong>la</strong>ri nel<strong>la</strong> pianta e dimessi nel<strong>la</strong> struttura,<br />

<strong>la</strong> presenza del<strong>la</strong> conca al centro del sedile<br />

(in qualche caso anche d’una vaschetta<br />

rettango<strong>la</strong>re per l’acqua), fanno pensare a un<br />

rito domestico, di carattere lustrale. Si immagina<br />

una sorta di battesimo per immersione<br />

del neonato, officiato dal patriarca al<strong>la</strong><br />

presenza dei membri del<strong>la</strong> famiglia. Questo<br />

intimo sacrario, nell’occasione del<strong>la</strong> cerimonia<br />

purificatrice, poteva venire riscaldato<br />

accendendo l’attiguo forno, per evitare<br />

che il bambino soffrisse del bagno da<br />

supporre fatto perciò nell’acqua tiepida.<br />

Altre ipotesi sono state affacciate o si potreb-<br />

Fig. 206. Cagliari, Museo Archeologico Nazionale: eroe o<br />

demone con due scudi e quattro braccia, da Abini, TEti<br />

(NU). Alt. cm 15.<br />

178

![[PDF] untitled - Sardegna Cultura](https://img.yumpu.com/51061213/1/177x260/pdf-untitled-sardegna-cultura.jpg?quality=85)

![[PDF] Cagliari, citt romana di Karales - Sardegna Cultura](https://img.yumpu.com/50065895/1/184x260/pdf-cagliari-citt-romana-di-karales-sardegna-cultura.jpg?quality=85)