Sozialkapital und Bürgerengagement in der Nachbarschaft

Sozialkapital und Bürgerengagement in der Nachbarschaft

Sozialkapital und Bürgerengagement in der Nachbarschaft

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

28<br />

Entscheiden<strong>der</strong> <strong>in</strong> Bezug auf den Wertewandel ist e<strong>in</strong> Vergleich des Wertewandels<br />

zwischen den verschieden Altersgruppen (Abb. 7). Dabei zeigt sich, dass zwar <strong>der</strong><br />

Wertewandel alle Altersgruppen erfasst, er aber umso ausgeprägter bzw. ´steiler´<br />

verläuft, je jünger die Altersgruppe ist. Auch s<strong>in</strong>d die Generationsunterschiede seit<br />

den 1950er Jahren deutlich ause<strong>in</strong>an<strong>der</strong>gegangen. Für die Arbeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Quartier<br />

verlangt dies e<strong>in</strong>e Differenzierung <strong>der</strong> Vorgehensweise entsprechend <strong>der</strong><br />

Altersgruppen.<br />

Vom Wertewandel gleichermaßen erfasst s<strong>in</strong>d Männer <strong>und</strong> Frauen. Vom<br />

Wertewandel umso stärker erfasst s<strong>in</strong>d dagegen die Menschen mit e<strong>in</strong>em höherem<br />

Bildungsniveau, umso ger<strong>in</strong>ger die mit e<strong>in</strong>em niedrigeren Bildungsniveau. Es zeigt<br />

sich die Bedeutung <strong>der</strong> Bildungsexpansion für den Wertewandel (vgl. KLAGES<br />

2001: 732).<br />

Erklärend muss gesagt werden, dass <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Kollektive<strong>in</strong>heit (Gruppe) das<br />

Verhalten <strong>der</strong> Gruppenmitglie<strong>der</strong> unterschiedlich stark durch Wertvorstellungen<br />

bestimmt wird. Sie bestimmen nicht nur das Handeln jedes e<strong>in</strong>zelnen, son<strong>der</strong>n s<strong>in</strong>d<br />

auch Gr<strong>und</strong>lage für die Integration <strong>der</strong> Gruppe. Dabei s<strong>in</strong>d die Wertmaßstäbe von<br />

jedem Gruppenmitglied durch Erziehung <strong>und</strong> Erfahrung erlernt. Dieser Prozess des<br />

Erlernens erfolgt allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong>dividuell. So s<strong>in</strong>d Wertmaßstäbe, auch Gr<strong>und</strong>werte<br />

o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>fach nur Werte genannt, Gr<strong>und</strong>überzeugungen bzw. Glaubenswahrheiten<br />

(„credos“) (vgl. BERNSDORF 1969: 999f.). Diese können zwischen e<strong>in</strong>zelnen<br />

Mitglie<strong>der</strong>n e<strong>in</strong>er Gruppe differieren o<strong>der</strong> aber auch e<strong>in</strong>e Gesellschaft <strong>in</strong><br />

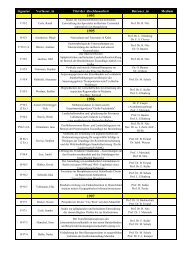

verschiedene Wertegruppen unterteilen. Die vom Wertewandel betroffene<br />

Bevölkerung <strong>in</strong> Deutschland lässt sich dabei fast vollständig zu 5 Wertetypen<br />

(Tab.1) zuordnen (vgl. KLAGES 2001: 734f.); ausgehend von den<br />

Wertedimensionen „Pflicht <strong>und</strong> Akzeptanz“, „hedonistisch-materialistischer<br />

Selbstentfaltung“ <strong>und</strong> „idealistischer Selbstentfaltung“. Die Wertedimension<br />

„Pflicht <strong>und</strong> Akzeptanz“ kennzeichnet e<strong>in</strong> angepasstes Verhalten, das auf die<br />

gesellschaftliche Annahme bzw. Akzeptanz des eigenen Verhaltens ausgerichtet<br />

ist. Dabei vertritt <strong>der</strong> E<strong>in</strong>zelne die Gr<strong>und</strong>überzeugung, dass es ihm aufgetragene<br />

Pflichten <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong> Gesellschaft zu erfüllen gilt. Bei <strong>der</strong> „hedonistischmaterialistischen<br />

Selbstentfaltung“ ist das Verhalten des e<strong>in</strong>zelnen durch das Ziel<br />

bestimmt, die eigenen Wünsche zu befriedigen. Die Genusssucht <strong>und</strong> die<br />

Befriedigung materieller Wünsche bestimmen das Handeln. H<strong>in</strong>gegen wird bei <strong>der</strong><br />

„idealistischen Selbstentfaltung“ die Lebensführung durch den Glauben an Ideale<br />

<strong>und</strong> das Streben nach ihnen bestimmt.<br />

Tabelle 1: Wertetypen <strong>in</strong> <strong>der</strong> deutschen Bevölkerung<br />

Typ 1: Konventionalisten - Diese s<strong>in</strong>d durch hohe Pflicht- <strong>und</strong> Akzeptanzwerte<br />

gekennzeichnet. Überwiegend s<strong>in</strong>d es ältere Menschen, bei denen <strong>der</strong><br />

Wertewandel nicht o<strong>der</strong> noch nicht stattgef<strong>und</strong>en hat. Sie zeichnen sich<br />

durch e<strong>in</strong>e Wertekonstanz, sowie e<strong>in</strong>e Mo<strong>der</strong>nisierungsabwehr <strong>und</strong> die<br />

Suche nach Situationen mit erwartungs- entsprechendem Verhalten aus. In<br />

Westdeutschland betrug ihr Anteil 1997 18 % <strong>der</strong> Gesamtbevölkerung.<br />

Typ 2: Perspektivlose Resignierte – Sie verzeichnen <strong>in</strong> allen 3 Wertebereichen<br />

relativ niedrige Werte. Bei ihnen zeigt sich e<strong>in</strong> Werteverlust bed<strong>in</strong>gt durch<br />

mangelnde Lebenserfolge. Sie s<strong>in</strong>d gekennzeichnet durch die Suche nach<br />

Nischen, die e<strong>in</strong> unauffälliges Verhalten <strong>und</strong> wenig Eigenaktivität <strong>und</strong><br />

Eigenverantwortung erfor<strong>der</strong>n. Ihr Anteil betrug 1997 16 % <strong>der</strong><br />

Bevölkerung.<br />

Typ 3: Aktive Realisten – Sie zeichnen sich durch hohe Werte <strong>in</strong> allen 3<br />

Wertebereichen aus. Auf die durch den Wandel bed<strong>in</strong>gten<br />

verschiedenartigen Herausfor<strong>der</strong>ungen reagieren sie pragmatisch <strong>und</strong><br />

Humboldt-Universität zu Berl<strong>in</strong><br />

Geographisches Institut<br />

Arbeitsberichte<br />

Nr. 87 (2003)