復歸佛陀的教導二 - 台灣南傳上座部佛教學院

復歸佛陀的教導二 - 台灣南傳上座部佛教學院

復歸佛陀的教導二 - 台灣南傳上座部佛教學院

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

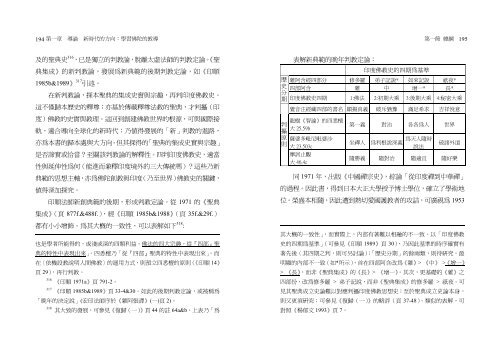

194 第 一 章 導 論 新 時 代 的 方 向 : 學 習 佛 陀 的 教 導第 一 節 總 綱 195及 的 聖 典 史 316 , 已 是 獨 立 的 判 教 論 , 脫 離 太 虛 法 師 的 判 教 定 論 。《 聖典 集 成 》 的 新 判 教 論 , 發 展 為 新 典 範 的 後 期 判 教 定 論 , 如 《 印 順1985b&1989》 317 引 述 。在 新 判 教 論 , 探 本 聖 典 的 集 成 史 實 與 宗 趣 , 再 判 印 度 佛 教 史 。這 不 僅 歸 本 歷 史 的 釋 尊 ; 亦 基 於 傳 載 釋 尊 法 教 的 聖 典 , 才 判 攝 ( 印度 ) 佛 教 的 史 實 與 教 理 。 這 回 到 創 建 佛 教 世 界 的 根 源 , 可 與 國 際 接軌 , 適 合 導 向 全 球 化 的 新 時 代 ; 乃 值 得 發 展 的 「 新 」 判 教 的 進 路 ,亦 為 本 書 的 歸 本 處 與 大 方 向 。 但 其 探 得 的 「 聖 典 的 集 成 史 實 與 宗 趣 」是 否 諦 實 或 恰 當 ? 至 關 該 判 教 論 的 解 釋 性 。 四 判 印 度 佛 教 史 , 適 當性 與 延 伸 性 為 何 ( 能 進 而 兼 釋 印 度 境 外 的 三 大 傳 統 嗎 )? 這 些 乃 新典 範 的 思 想 主 軸 , 亦 為 佛 陀 創 教 與 印 度 ( 乃 至 世 界 ) 佛 教 史 的 關 鍵 ,值 得 深 加 探 究 。印 順 法 師 新 創 典 範 的 後 期 , 形 成 判 教 定 論 。 從 1971 的 《 聖 典集 成 》( 頁 877f.&488f.), 經 《 印 順 1985b&1988》( 頁 35f.&29f.)都 有 小 小 增 飾 。 為 其 大 概 的 一 致 性 , 可 以 表 解 如 下 318 :也 是 學 者 所 能 得 的 , 或 淺 或 深 的 四 類 利 益 。 佛 法 的 四 大 宗 趣 , 從 『 四 部 』 聖典 的 特 性 中 表 現 出 來 」。 四 悉 檀 乃 「 從 『 四 部 』 聖 典 的 特 性 中 表 現 出 來 」。 而在 〈 依 機 設 教 說 明 人 間 佛 教 〉 的 運 用 方 式 , 則 預 立 四 悉 檀 的 原 則 (《 印 順 14》頁 29), 再 行 判 教 。316 《 印 順 1971a》 頁 791-2。317 《 印 順 1985b&1989》 頁 33-4&30。 如 此 的 後 期 判 教 定 論 , 或 被 稱 為「 晚 年 的 決 定 說 」( 宏 印 法 師 序 於 《 雜 阿 張 譯 》( 一 ) 頁 2)。318其 大 致 的 發 展 , 可 參 見 《 復 歸 ( 一 )》 頁 44 的 註 64a&b。 上 表 乃 「 為表 解 新 典 範 的 晚 年 判 教 定 論 :印 度 佛 教 史 的 四 期 為 基 準歷 雜 阿 含 經 四 部 分 修 多 羅 弟 子 記 說 * 如 來 記 說 祇 夜 *史 四 部 阿 含分雜 中 增 一 * 長 *期 印 度 佛 教 史 四 期 1: 佛 法 2: 初 期 大 乘 3: 後 期 大 乘 4: 秘 密 大 乘判攝原則覺 音 注 經 藏 四 部 的 書 名 顯 揚 真 義 破 斥 猶 豫 滿 足 希 求 吉 祥 悅 意龍 樹 《 智 論 》 的 四 悉 檀大 25.59b薩 婆 多 毗 尼 毗 婆 沙大 23.503c摩 訶 止 觀大 46.4c第 一 義 對 治 各 各 為 人 世 界坐 禪 人為 利 根 說 深 義為 天 人 隨 時說 法破 諸 外 道隨 勝 義 隨 對 治 隨 適 宜 隨 好 樂同 1971 年 , 出 版 《 中 國 禪 宗 史 》, 綜 論 「 從 印 度 禪 到 中 華 禪 」的 過 程 。 因 此 書 , 得 到 日 本 大 正 大 學 授 予 博 士 學 位 , 確 立 了 學 術 地位 。 榮 盛 本 相 隨 , 因 此 遭 到 熱 切 愛 國 護 教 者 的 攻 詰 , 可 廣 視 為 1953其 大 概 的 一 致 性 」, 而 實 際 上 , 內 部 有 著 難 以 相 融 的 不 一 致 。 以 「 印 度 佛 教史 的 四 期 為 基 準 」( 可 參 見 《 印 順 1989》 頁 30), 乃 因 此 基 準 的 時 序 確 實 有著 先 後 ( 其 四 期 之 判 , 則 可 另 討 論 );「 歷 史 分 期 」 的 餘 兩 類 , 則 待 研 究 。 最明 顯 的 內 部 不 一 致 ( 如 * 所 示 ), 首 在 四 部 阿 含 改 為 《 雜 》> 《 中 》 >《 增 一 》> 《 長 》, 而 非 《 聖 典 集 成 》 的 《 長 》> 《 增 一 》。 其 次 , 更 基 礎 的 《 雜 》 之四 部 份 , 改 為 修 多 羅 > 弟 子 記 說 , 而 非 《 聖 典 集 成 》 的 修 多 羅 > 祇 夜 。 可見 其 聖 典 成 立 史 論 難 以 對 應 判 攝 印 度 佛 教 思 想 史 ; 至 於 聖 典 成 立 史 論 本 身 ,則 又 更 須 研 究 ; 可 參 見 《 復 歸 ( 一 )》 的 略 評 ( 頁 37-48)。 類 似 的 表 解 , 可對 照 《 楊 郁 文 1993》 頁 7。