Entwicklung eines Kollaborationsnetzwerkes - Bergische Universität ...

Entwicklung eines Kollaborationsnetzwerkes - Bergische Universität ...

Entwicklung eines Kollaborationsnetzwerkes - Bergische Universität ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

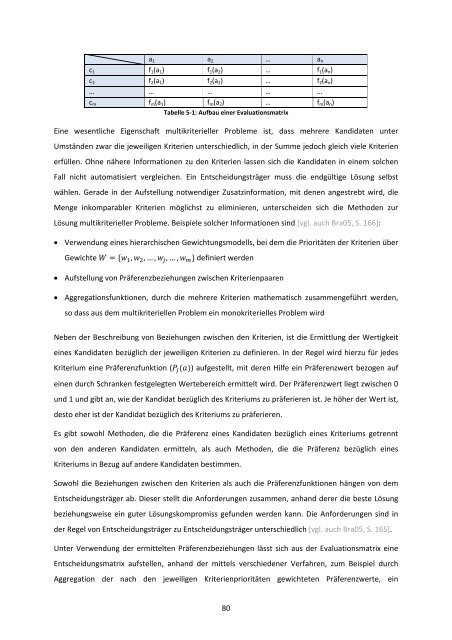

a 1 a 2 … a n<br />

c 1 f 1 (a 1 ) f 1 (a 2 ) … f 1 (a n )<br />

c 2 f 2 (a 1 ) f 2 (a 2 ) … f 2 (a n )<br />

… … … … …<br />

c m f m (a 1 ) f m (a 2 ) … f m (a n )<br />

Tabelle 5‐1: Aufbau einer Evaluationsmatrix<br />

Eine wesentliche Eigenschaft multikriterieller Probleme ist, dass mehrere Kandidaten unter<br />

Umständen zwar die jeweiligen Kriterien unterschiedlich, in der Summe jedoch gleich viele Kriterien<br />

erfüllen. Ohne nähere Informationen zu den Kriterien lassen sich die Kandidaten in einem solchen<br />

Fall nicht automatisiert vergleichen. Ein Entscheidungsträger muss die endgültige Lösung selbst<br />

wählen. Gerade in der Aufstellung notwendiger Zusatzinformation, mit denen angestrebt wird, die<br />

Menge inkomparabler Kriterien möglichst zu eliminieren, unterscheiden sich die Methoden zur<br />

Lösung multikriterieller Probleme. Beispiele solcher Informationen sind [vgl. auch Bra05, S. 166]:<br />

Verwendung <strong>eines</strong> hierarchischen Gewichtungsmodells, bei dem die Prioritäten der Kriterien über<br />

Gewichte , ,…, ,…, definiert werden<br />

Aufstellung von Präferenzbeziehungen zwischen Kriterienpaaren<br />

Aggregationsfunktionen, durch die mehrere Kriterien mathematisch zusammengeführt werden,<br />

so dass aus dem multikriteriellen Problem ein monokriterielles Problem wird<br />

Neben der Beschreibung von Beziehungen zwischen den Kriterien, ist die Ermittlung der Wertigkeit<br />

<strong>eines</strong> Kandidaten bezüglich der jeweiligen Kriterien zu definieren. In der Regel wird hierzu für jedes<br />

Kriterium eine Präferenzfunktion ( ) aufgestellt, mit deren Hilfe ein Präferenzwert bezogen auf<br />

einen durch Schranken festgelegten Wertebereich ermittelt wird. Der Präferenzwert liegt zwischen 0<br />

und 1 und gibt an, wie der Kandidat bezüglich des Kriteriums zu präferieren ist. Je höher der Wert ist,<br />

desto eher ist der Kandidat bezüglich des Kriteriums zu präferieren.<br />

Es gibt sowohl Methoden, die die Präferenz <strong>eines</strong> Kandidaten bezüglich <strong>eines</strong> Kriteriums getrennt<br />

von den anderen Kandidaten ermitteln, als auch Methoden, die die Präferenz bezüglich <strong>eines</strong><br />

Kriteriums in Bezug auf andere Kandidaten bestimmen.<br />

Sowohl die Beziehungen zwischen den Kriterien als auch die Präferenzfunktionen hängen von dem<br />

Entscheidungsträger ab. Dieser stellt die Anforderungen zusammen, anhand derer die beste Lösung<br />

beziehungsweise ein guter Lösungskompromiss gefunden werden kann. Die Anforderungen sind in<br />

der Regel von Entscheidungsträger zu Entscheidungsträger unterschiedlich [vgl. auch Bra05, S. 165].<br />

Unter Verwendung der ermittelten Präferenzbeziehungen lässt sich aus der Evaluationsmatrix eine<br />

Entscheidungsmatrix aufstellen, anhand der mittels verschiedener Verfahren, zum Beispiel durch<br />

Aggregation der nach den jeweiligen Kriterienprioritäten gewichteten Präferenzwerte, ein<br />

80