A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG

A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG

A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

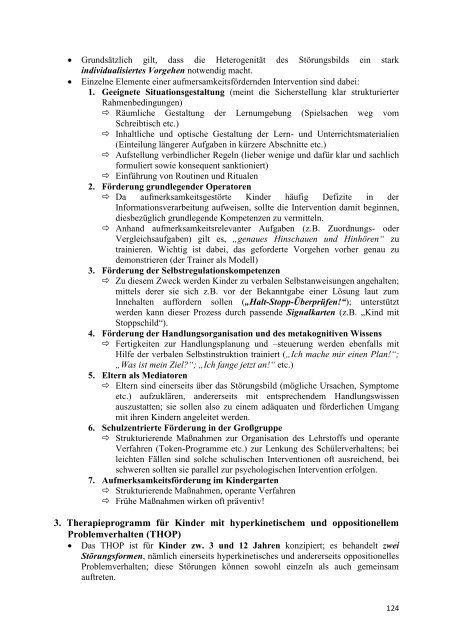

� Grundsätzlich gilt, dass die Heterogenität des Störungsbilds ein stark<br />

individualisiertes Vorgehen notwendig macht.<br />

� Einzelne Elemente einer aufmersamkeitsfördernden Intervention sind dabei:<br />

1. Geeignete Situationsgestaltung (meint die Sicherstellung klar strukturierter<br />

Rahmenbedingungen)<br />

� Räumliche Gestaltung der Lernumgebung (Spielsachen weg vom<br />

Schreibtisch etc.)<br />

� Inhaltliche und optische Gestaltung der Lern- und Unterrichtsmaterialien<br />

(Einteilung längerer Aufgaben in kürzere Abschnitte etc.)<br />

� Aufstellung verbindlicher Regeln (lieber wenige und dafür klar und sachlich<br />

formuliert sowie konsequent sanktioniert)<br />

� Einführung von Routinen und Ritualen<br />

2. Förderung grundlegender Operatoren<br />

� Da aufmerksamkeitsgestörte Kinder häufig Defizite in der<br />

Informationsverarbeitung aufweisen, sollte die Intervention damit beginnen,<br />

diesbezüglich grundlegende Kompetenzen zu vermitteln.<br />

� Anhand aufmerksamkeitsrelevanter Aufgaben (z.B. Zuordnungs- oder<br />

Vergleichsaufgaben) gilt es, „genaues Hinschauen und Hinhören“ zu<br />

trainieren. Wichtig ist dabei, das geforderte Vorgehen vorher genau zu<br />

demonstrieren (der Trainer als Modell)<br />

3. Förderung der Selbstregulationskompetenzen<br />

� Zu diesem Zweck werden Kinder zu verbalen Selbstanweisungen angehalten;<br />

mittels derer sie sich z.B. vor der Bekanntgabe einer Lösung laut zum<br />

Innehalten auffordern sollen („Halt-Stopp-Überprüfen!“); unterstützt<br />

werden kann dieser Prozess durch passende Signalkarten (z.B. „Kind mit<br />

Stoppschild“).<br />

4. Förderung der Handlungsorganisation und des metakognitiven Wissens<br />

� Fertigkeiten zur Handlungsplanung und –steuerung werden ebenfalls mit<br />

Hilfe der verbalen Selbstinstruktion trainiert („Ich mache mir einen Plan!“;<br />

„Was ist mein Ziel?“; „Ich fange jetzt an!“ etc.)<br />

5. Eltern als Mediatoren<br />

� Eltern sind einerseits über das Störungsbild (mögliche Ursachen, Symptome<br />

etc.) aufzuklären, andererseits mit entsprechendem Handlungswissen<br />

auszustatten; sie sollen also zu einem adäquaten und förderlichen Umgang<br />

mit ihren Kindern angeleitet werden.<br />

6. Schulzentrierte Förderung in der Großgruppe<br />

� Strukturierende Maßnahmen zur Organisation des Lehrstoffs und operante<br />

Verfahren (Token-Programme etc.) zur Lenkung des Schülerverhaltens; bei<br />

leichten Fällen sind solche schulischen Interventionen oft ausreichend, bei<br />

schweren sollten sie parallel zur psychologischen Intervention erfolgen.<br />

7. Aufmerksamkeitsförderung im Kindergarten<br />

� Strukturierende Maßnahmen, operante Verfahren<br />

� Frühe Maßnahmen wirken oft präventiv!<br />

3. Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem<br />

Problemverhalten (THOP)<br />

� Das THOP ist für Kinder zw. 3 und 12 Jahren konzipiert; es behandelt zwei<br />

Störungsformen, nämlich einerseits hyperkinetisches und andererseits oppositionelles<br />

Problemverhalten; diese Störungen können sowohl einzeln als auch gemeinsam<br />

auftreten.<br />

124