A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG

A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG

A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

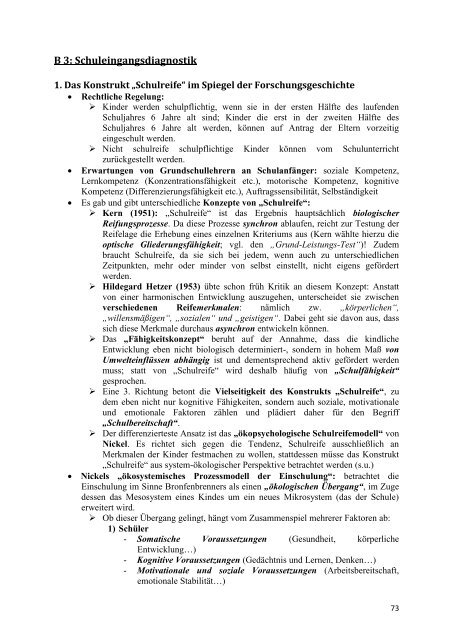

B 3: Schuleingangsdiagnostik<br />

1. Das Konstrukt „Schulreife“ im Spiegel der Forschungsgeschichte<br />

� Rechtliche Regelung:<br />

� Kinder werden schulpflichtig, wenn sie in der ersten Hälfte des laufenden<br />

Schuljahres 6 Jahre alt sind; Kinder die erst in der zweiten Hälfte des<br />

Schuljahres 6 Jahre alt werden, können auf Antrag der Eltern vorzeitig<br />

eingeschult werden.<br />

� Nicht schulreife schulpflichtige Kinder können vom Schulunterricht<br />

zurückgestellt werden.<br />

� Erwartungen von Grundschullehrern an Schulanfänger: soziale Kompetenz,<br />

Lernkompetenz (Konzentrationsfähigkeit etc.), motorische Kompetenz, kognitive<br />

Kompetenz (Differenzierungsfähigkeit etc.), Auftragssensibilität, Selbständigkeit<br />

� Es gab und gibt unterschiedliche Konzepte von „Schulreife“:<br />

� Kern (1951): „Schulreife“ ist das Ergebnis hauptsächlich biologischer<br />

Reifungsprozesse. Da diese Prozesse synchron ablaufen, reicht zur Testung der<br />

Reifelage die Erhebung eines einzelnen Kriteriums aus (Kern wählte hierzu die<br />

optische Gliederungsfähigkeit; vgl. den „Grund-Leistungs-Test“)! Zudem<br />

braucht Schulreife, da sie sich bei jedem, wenn auch zu unterschiedlichen<br />

Zeitpunkten, mehr oder minder von selbst einstellt, nicht eigens gefördert<br />

werden.<br />

� Hildegard Hetzer (1953) übte schon früh Kritik an diesem Konzept: Anstatt<br />

von einer harmonischen Entwicklung auszugehen, unterscheidet sie zwischen<br />

verschiedenen Reifemerkmalen: nämlich zw. „körperlichen“,<br />

„willensmäßigen“, „sozialen“ und „geistigen“. Dabei geht sie davon aus, dass<br />

sich diese Merkmale durchaus asynchron entwickeln können.<br />

� Das „Fähigkeitskonzept“ beruht auf der Annahme, dass die kindliche<br />

Entwicklung eben nicht biologisch determiniert-, sondern in hohem Maß von<br />

Umwelteinflüssen abhängig ist und dementsprechend aktiv gefördert werden<br />

muss; statt von „Schulreife“ wird deshalb häufig von „Schulfähigkeit“<br />

gesprochen.<br />

� Eine 3. Richtung betont die Vielseitigkeit des Konstrukts „Schulreife“, zu<br />

dem eben nicht nur kognitive Fähigkeiten, sondern auch soziale, motivationale<br />

und emotionale Faktoren zählen und plädiert daher für den Begriff<br />

„Schulbereitschaft“.<br />

� Der differenzierteste Ansatz ist das „ökopsychologische Schulreifemodell“ von<br />

Nickel. Es richtet sich gegen die Tendenz, Schulreife ausschließlich an<br />

Merkmalen der Kinder festmachen zu wollen, stattdessen müsse das Konstrukt<br />

„Schulreife“ aus system-ökologischer Perspektive betrachtet werden (s.u.)<br />

� Nickels „ökosystemisches Prozessmodell der Einschulung“: betrachtet die<br />

Einschulung im Sinne Bronfenbrenners als einen „ökologischen Übergang“, im Zuge<br />

dessen das Mesosystem eines Kindes um ein neues Mikrosystem (das der Schule)<br />

erweitert wird.<br />

� Ob dieser Übergang gelingt, hängt vom Zusammenspiel mehrerer Faktoren ab:<br />

1) Schüler<br />

- Somatische Voraussetzungen (Gesundheit, körperliche<br />

Entwicklung…)<br />

- Kognitive Voraussetzungen (Gedächtnis und Lernen, Denken…)<br />

- Motivationale und soziale Voraussetzungen (Arbeitsbereitschaft,<br />

emotionale Stabilität…)<br />

73