prospective et planification territoriales - La prospective

prospective et planification territoriales - La prospective

prospective et planification territoriales - La prospective

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

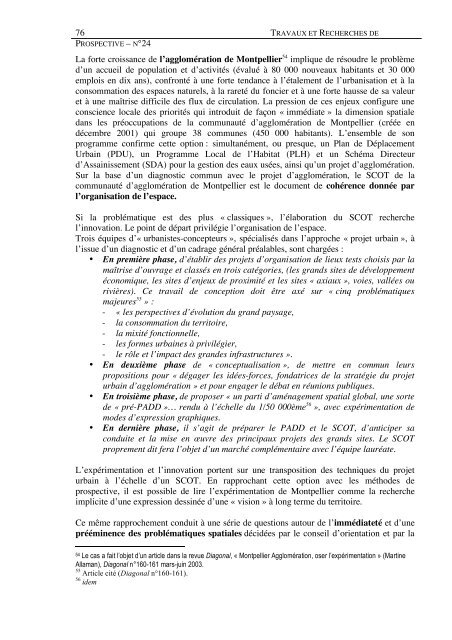

76 TRAVAUX ET RECHERCHES DE<br />

PROSPECTIVE – N°24<br />

<strong>La</strong> forte croissance de l’agglomération de Montpellier 54 implique de résoudre le problème<br />

d’un accueil de population <strong>et</strong> d’activités (évalué à 80 000 nouveaux habitants <strong>et</strong> 30 000<br />

emplois en dix ans), confronté à une forte tendance à l’étalement de l’urbanisation <strong>et</strong> à la<br />

consommation des espaces naturels, à la rar<strong>et</strong>é du foncier <strong>et</strong> à une forte hausse de sa valeur<br />

<strong>et</strong> à une maîtrise difficile des flux de circulation. <strong>La</strong> pression de ces enjeux configure une<br />

conscience locale des priorités qui introduit de façon « immédiate » la dimension spatiale<br />

dans les préoccupations de la communauté d’agglomération de Montpellier (créée en<br />

décembre 2001) qui groupe 38 communes (450 000 habitants). L’ensemble de son<br />

programme confirme c<strong>et</strong>te option : simultanément, ou presque, un Plan de Déplacement<br />

Urbain (PDU), un Programme Local de l’Habitat (PLH) <strong>et</strong> un Schéma Directeur<br />

d’Assainissement (SDA) pour la gestion des eaux usées, ainsi qu’un proj<strong>et</strong> d’agglomération.<br />

Sur la base d’un diagnostic commun avec le proj<strong>et</strong> d’agglomération, le SCOT de la<br />

communauté d’agglomération de Montpellier est le document de cohérence donnée par<br />

l’organisation de l’espace.<br />

Si la problématique est des plus « classiques », l’élaboration du SCOT recherche<br />

l’innovation. Le point de départ privilégie l’organisation de l’espace.<br />

Trois équipes d’« urbanistes-concepteurs », spécialisés dans l’approche « proj<strong>et</strong> urbain », à<br />

l’issue d’un diagnostic <strong>et</strong> d’un cadrage général préalables, sont chargées :<br />

• En première phase, d’établir des proj<strong>et</strong>s d’organisation de lieux tests choisis par la<br />

maîtrise d’ouvrage <strong>et</strong> classés en trois catégories, (les grands sites de développement<br />

économique, les sites d’enjeux de proximité <strong>et</strong> les sites « axiaux », voies, vallées ou<br />

rivières). Ce travail de conception doit être axé sur « cinq problématiques<br />

majeures 55 » :<br />

- « les perspectives d’évolution du grand paysage,<br />

- la consommation du territoire,<br />

- la mixité fonctionnelle,<br />

- les formes urbaines à privilégier,<br />

- le rôle <strong>et</strong> l’impact des grandes infrastructures ».<br />

• En deuxième phase de « conceptualisation », de m<strong>et</strong>tre en commun leurs<br />

propositions pour « dégager les idées-forces, fondatrices de la stratégie du proj<strong>et</strong><br />

urbain d’agglomération » <strong>et</strong> pour engager le débat en réunions publiques.<br />

• En troisième phase, de proposer « un parti d’aménagement spatial global, une sorte<br />

de « pré-PADD »… rendu à l’échelle du 1/50 000ème 56 », avec expérimentation de<br />

modes d’expression graphiques.<br />

• En dernière phase, il s’agit de préparer le PADD <strong>et</strong> le SCOT, d’anticiper sa<br />

conduite <strong>et</strong> la mise en œuvre des principaux proj<strong>et</strong>s des grands sites. Le SCOT<br />

proprement dit fera l’obj<strong>et</strong> d’un marché complémentaire avec l’équipe lauréate.<br />

L’expérimentation <strong>et</strong> l’innovation portent sur une transposition des techniques du proj<strong>et</strong><br />

urbain à l’échelle d’un SCOT. En rapprochant c<strong>et</strong>te option avec les méthodes de<br />

<strong>prospective</strong>, il est possible de lire l’expérimentation de Montpellier comme la recherche<br />

implicite d’une expression dessinée d’une « vision » à long terme du territoire.<br />

Ce même rapprochement conduit à une série de questions autour de l’immédiat<strong>et</strong>é <strong>et</strong> d’une<br />

prééminence des problématiques spatiales décidées par le conseil d’orientation <strong>et</strong> par la<br />

54 Le cas a fait l’obj<strong>et</strong> d’un article dans la revue Diagonal, « Montpellier Agglomération, oser l’expérimentation » (Martine<br />

Allaman), Diagonal n°160-161 mars-juin 2003.<br />

55 Article cité (Diagonal n°160-161).<br />

56 idem