Umweltbericht 2005/2006 - Stadt Helmstedt

Umweltbericht 2005/2006 - Stadt Helmstedt

Umweltbericht 2005/2006 - Stadt Helmstedt

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

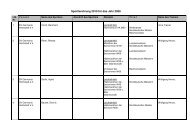

2 WASSER<br />

Da die Ausbildung des Gewässers im Bereich der Grünanlage Piepenbrink und des in diesem<br />

Zusammenhang erstellten Regenrückhaltebeckens in der jüngeren Vergangenheit immer<br />

wieder Anlass zu kritischen Nachfragen gegeben hat, und Einzelaspekte der wasserwirtschaftlichen<br />

Maßnahmen ohne Bezug zur Gesamtplanung gesehen werden, werden<br />

nachfolgend die Ausführungen im <strong>Umweltbericht</strong> 1998 zu dieser Planung wiederholt:<br />

Die wesentlichen Gesichtspunkte einer ökologisch optimierten Planung für ein RRB sollen<br />

am Beispiel der wasserbautechnischen Maßnahmen zur Erschließung des Baugebietes<br />

„Piepenbrink“ näher erläutert werden. Zum Zeitpunkt der Planungsaufnahme war der Piepenbrink<br />

im nördlichen Teil eine ungegliederte landwirtschaftliche Nutzfläche, an die südöstlich<br />

Grabeland- und südwestlich Sportplatzflächen anschlossen. Zwischen diesen Nutzungen<br />

verlief ein Entwässerungsgraben. Dieser war gekennzeichnet durch einen gradlinigen Verlauf<br />

sowie steile trapezförmige und gehölzfreie Uferböschungen. Ziel der Planung war vornehmlich<br />

die Integration des Grabens als städtebaulich attraktiven Erlebnisraum in das neue<br />

Baugebiet, aber nicht zuletzt auch eine Aufwertung des Gewässers unter ökologischen Gesichtspunkten.<br />

Unter wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten war es zudem erforderlich, die<br />

Abflussmengen in das weiterführende Grabensystem zu begrenzen, die durch den zusätzlichen<br />

Regenwasserabfluss aus den Neubaugebieten am Piepenbrink und am Steinmühlenkamp<br />

verursacht werden.<br />

In einem sehr frühen Planungsstadium hat die <strong>Stadt</strong> die Entscheidung getroffen, hier nicht<br />

ein herkömmliches Aufstaubecken mit Überlauf zu konzipieren, sondern die Durchlässigkeit<br />

des Fließgewässers zumindest bis zur Beendorfer Straße zu erhalten. Das Regenrückhaltebecken<br />

wurde daher als Trockenbecken ausgestaltet. Die Abflussmengen werden durch ein<br />

verstellbares Drosselwehr reguliert. Sobald die kritische Abflussmenge erreicht wird, staut<br />

das Wasser in das Becken zurück, wird sie wieder unterschritten, leert sich das Becken. In<br />

einem natürlichen Fließgewässer entspricht dies genau der Funktion der Gewässerauen, die<br />

aufgrund des ständigen Wechsels von Überflutung und Trockenfallens zu den artenreichsten<br />

Lebensräumen überhaupt gezählt werden (in naturnaher Ausbildung ist der Artenreichtum<br />

mit dem des tropischen Regenwaldes vergleichbar). Dem Entwicklungsziel einer Gewässeraue<br />

entsprechend sind die Anpflanzungen vorgenommen worden. Im unmittelbaren Grabenbereich<br />

sind Gehölze der Weichholzaue angepflanzt worden, die gleichzeitig den Fließgewässerverlauf<br />

durch das Regenrückhaltebecken markieren. Hierzu eignen sich insbesondere<br />

Schwarzerlen und verschiedene Weidenarten, da diese Bäume auch längeren Wasserstau<br />

vertragen und ihre Palisadenwurzeln bis zu 150 cm in den dauernd durchfeuchteten Boden<br />

vordringen. Sie gewährleisten damit eine optimale Böschungssicherung. Der sonstige Bereich<br />

des Trockenbeckens ist mit Großbäumen bepflanzt worden, die natürlicherweise auch<br />

im Bereich der Hartholzauen vorkommen und zeitweilige Überflutungen vertragen. Hierzu<br />

<strong>Umweltbericht</strong> <strong>Helmstedt</strong> <strong>2005</strong>/<strong>2006</strong> 88