Umweltbericht 2005/2006 - Stadt Helmstedt

Umweltbericht 2005/2006 - Stadt Helmstedt

Umweltbericht 2005/2006 - Stadt Helmstedt

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

2 WASSER<br />

2.1.2 Stillgewässer<br />

Unter Stillgewässern werden alle Stehendwasserflächen - vom kleinsten Tümpel bis zum<br />

großen See - verstanden, denen ein nur langsamer Wasseraustausch gemeinsam ist. Ähnlich<br />

den Fließgewässern gehört diese Art von Feuchtbiotopen im naturnahen Zustand zu den<br />

biologisch reichhaltigsten und vielfältigsten Landschaftselementen, die unsere Landschaft<br />

hinsichtlich Wasserhaushalt, Kleinklima, Gestalt, biologischer Vielfalt und Erholungseignung<br />

entscheidend prägen. Künstlich angelegte Stillgewässer werden als Teiche bezeichnet, Gewässer<br />

natürlicher Entstehungsform hingegen als Weiher.<br />

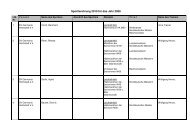

Lage und Name der <strong>Helmstedt</strong>er Teiche sind der Karte 2/1 (Seite 78) zu entnehmen. Alle<br />

größeren <strong>Helmstedt</strong>er Stillgewässer sind künstlich angelegt worden. Die innerstädtischen<br />

Teiche sind zudem integraler Bestandteil des <strong>Stadt</strong>entwässerungssystem und hatten zumindest<br />

in der Vergangenheit auch eine Regenwasserrückhaltefunktion.<br />

Die Gewässergüte der Stillgewässer kann nicht mit den Bioindikatoren für Fließgewässer<br />

bestimmt werden, da es in Seen zur Ausbildung unterschiedlicher Wasserschichten kommen<br />

kann. Die einzelnen Schichten unterscheiden sich hinsichtlich chemischer (z.B. Sauerstoff)<br />

und physikalischer (z.B. Temperatur) Faktoren. Je nach Probenahmestelle hätte man im selben<br />

Gewässer zur selben Zeit unterschiedliche Ergebnisse. Stehende Gewässer werden<br />

deshalb nicht nach der Intensität der Abbauprozesse (Saprobie) sondern nach der Intensität<br />

der Produktion (Trophie) beurteilt. Da diese von der Konzentration der Nährstoffe abhängt,<br />

kann von der Produktion auf die Belastung des Gewässers geschlossen werden. Zur Festlegung<br />

des Trophiegrades werden das Ausmaß der Produktion (Planktonentwicklung), die<br />

Sauerstoffverteilung, die Sichttiefe und der Gewässergrund untersucht. Es erfolgt eine Einteilung<br />

in 4 Trophiestufen:<br />

Trophiestufe I, oligotroph - nährstoffarm.<br />

Durch die geringe Planktonproduktion weisen diese ganzjährig klaren Gewässer Sichttiefen<br />

von über 4 Metern auf. Die Ufer sind überwiegend kiesig und weisen keinen oder nur spärlichen<br />

Pflanzenbewuchs auf. Die Sauerstoffsättigung am Ende der Sommerstagnationsphase<br />

liegt bei über 70 %.<br />

Trophiestufe II, mesotroph - mäßiges Nährstoffangebot.<br />

Die geringe Planktonproduktion gewährt noch Sichttiefen von über 2 Metern. Die Ufer sind<br />

mit Schilf und Wasserpflanzen bewachsen und weisen eine hohe Artenvielfalt an Wasserinsekten,<br />

Schnecken, Muscheln und Kleinkrebsen auf. Die Sauerstoffsättigung am Ende der<br />

Sommerstagnationsphase liegt bei 30 bis 70 %.<br />

Trophiestufe III, eutroph - nährstoffreich.<br />

Durch eine starke Planktonproduktion ist die Sichttiefe meist auf weniger als 2 Meter beschränkt.<br />

Die Ufer sind von Schlamm und Wasserpflanzen geprägt. Eine massenhafte Ansammlung<br />

von Schlammrohrwürmern und Zuckmückenlarven im schlammigen Grund zeigen<br />

<strong>Umweltbericht</strong> <strong>Helmstedt</strong> <strong>2005</strong>/<strong>2006</strong> 94