Nohr_Natürlichkeit_Onlineversion

Nohr_Natürlichkeit_Onlineversion

Nohr_Natürlichkeit_Onlineversion

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Langer (1992) in ihren Überlegungen zur symbolischen<br />

Logik hinreichend klargestellt hat: »Nur<br />

Konvention kann einen Eigennamen erteilen, und<br />

es gibt kein Mittel, welches verhindert, dass eine<br />

andere Konvention einem anderen Individuum<br />

denselben Eigennamen gibt« (Langer 1992, 102).<br />

Ein Spiel wie Silent Hill 2 führt diesen Prozess exemplarisch<br />

vor. Die Gestalt ›James‹ (die als Avatar<br />

hier auf eine seltsame Weise gleichzeitig die<br />

Widerspiegelung des Spielers selbst ist, also eine<br />

verschränkte Artikulation eines ›Ichs‹ darstellt)<br />

exploriert wiederholt durch die gezielte Handlung<br />

des Spielers das Bild und differenziert dabei<br />

sprachlich konnotierbare Gestalten vom Hintergrund:<br />

›Tür‹, ›Schloss‹, ›Munition‹. Dies kann er<br />

so oft tun, bis er (bzw. der Spielende) die Gestalt<br />

und den Gestaltnamen erlernt und internalisiert<br />

hat. Das gesamte Genre des ›riddle solving‹-Spiels<br />

(das durch seinen alternativen Genrenamen des<br />

»point and click« schon fast paradigmatisch auf<br />

die hier besprochene theoretische Figur verweist)<br />

ist in seinem genuinen Sinnzusammenhang als<br />

ein permanentes Erlernen, Konventionalisieren<br />

und Intersubjektivieren von ›Namen‹ zu beschreiben.<br />

Interessant ist dabei zudem, dass dieses Lernen<br />

sich verschleiert, dass es also zu einer Art des<br />

»stealth teaching« (s. Textkasten S.168) wird.<br />

So entsteht eine symbolische Ordnung des technischen<br />

Bildes aus einem Mechanismus der Konventionalisierung<br />

durch Wiederholung von Bildgestalten.<br />

Bis hierhin aber kaum Neues, denn<br />

Überlegungen, die Wiederholung selbst zum Einübungsplatz<br />

des Zeichens zu machen sind nicht<br />

neu. Verwiesen sei hier beispielsweise auf die Arbeiten<br />

Edgar Morins (1958) oder (gänzlich anders<br />

motiviert:) Friedrich Kittlers (1985),¯166 mithilfe<br />

(wenn nicht gar den allgemeinsten) Mechanismen<br />

zur Herausbildung symbolischer Ordnungen dar.<br />

Das Subjekt scheint aus dem heterogenen Angebot<br />

in der Welt Ordnungen zu etablieren, indem es aus<br />

der Gruppierung von Wiederkehrendem oder<br />

Zugehörigem und der Verhärtung von Mustern in<br />

der Wiederholung Schemata bildet. Ob diese Schemata<br />

dann als eigentliche Zeichen oder Symbole<br />

auftreten oder ob sie eher in Form von Stereotypen<br />

oder Genre auftreten, spielt dabei weniger eine Rolle<br />

– entscheidender ist, dass das Symbolische ohne<br />

Schemata nicht funktional zu sein scheint. Im Rahmen<br />

beispielsweise diskurstheoretischem Argumentierens<br />

wäre hier davon auszugehen, dass sich<br />

durch die Wiederholung und die Konventionalisierung<br />

von Ausdrücken Verdichtungen und Assoziationen<br />

ausbilden, die – analog zum Schema – Einschreibungen<br />

von Selbstverstärkungen darstellen.<br />

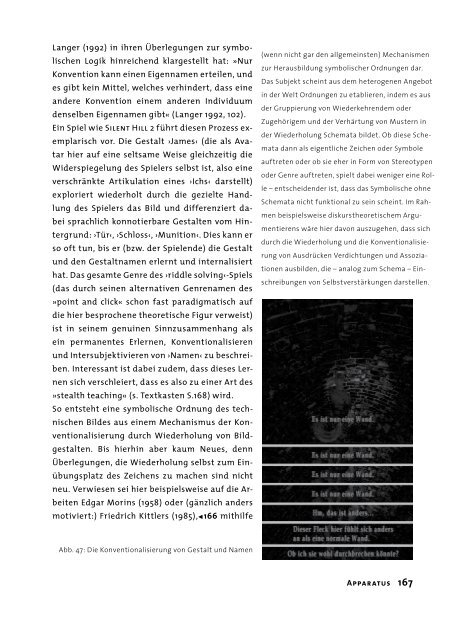

Abb. 47: Die Konventionalisierung von Gestalt und Namen<br />

Apparatus 167