"25 Jahre Psychiatrie-Enquete" Teil II - Aktion Psychisch Kranke e.V.

"25 Jahre Psychiatrie-Enquete" Teil II - Aktion Psychisch Kranke e.V.

"25 Jahre Psychiatrie-Enquete" Teil II - Aktion Psychisch Kranke e.V.

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

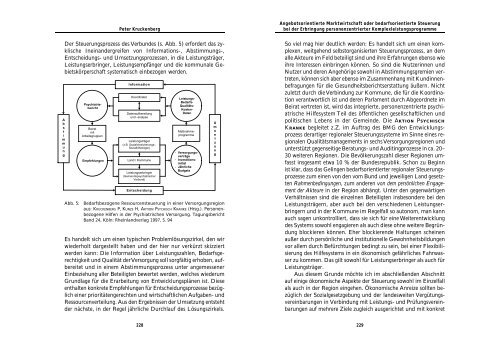

Der Steuerungsprozess des Verbundes (s. Abb. 5) erfordert das zyklische<br />

Ineinandergreifen von Informations-, Abstimmungs-,<br />

Entscheidungs- und Umsetzungsprozessen, in die Leistungsträger,<br />

Leistungserbringer, Leistungsempfänger und die kommunale Gebietskörperschaft<br />

systematisch einbezogen werden.<br />

A<br />

b<br />

s<br />

t<br />

i<br />

m<br />

m<br />

u<br />

n<br />

g<br />

<strong>Psychiatrie</strong>-<br />

bericht<br />

Beirat<br />

mit<br />

Arbeitsgruppen<br />

Empfehlungen<br />

Peter Kruckenberg<br />

Information<br />

Koordinator<br />

Datenaufbereitung<br />

und -analyse<br />

Leistungsträger<br />

(z.B. Sozialversicherungs-,<br />

Sozialhilfeträger)<br />

Land / Kommune<br />

Leistungserbringer<br />

(Gemeindepsychiatrischer<br />

Verbund)<br />

Entscheidung<br />

Leistungs-<br />

Bedarfs-<br />

Qualitäts-<br />

Kosten-<br />

Daten<br />

Maßnahme-<br />

programme<br />

- Versorgungs-<br />

verträge<br />

- Investitions-<br />

mittel<br />

- Jährliche<br />

Budgets<br />

Abb. 5: Bedarfsbezogene Ressourcensteuerung in einer Versorgungsregion<br />

aus: KRUCKENBERG P, KUNZE H, AKTION PSYCHISCH KRANKE (Hrsg.). Personenbezogene<br />

Hilfen in der Psychiatrischen Versorgung. Tagungsbericht<br />

Band 24, Köln: Rheinlandverlag 1997, S. 94<br />

Es handelt sich um einen typischen Problemlösungszirkel, den wir<br />

wiederholt dargestellt haben und der hier nur verkürzt skizziert<br />

werden kann: Die Information über Leistungszahlen, Bedarfsgerechtigkeit<br />

und Qualität der Versorgung soll sorgfältig erhoben, aufbereitet<br />

und in einem Abstimmungsprozess unter angemessener<br />

Einbeziehung aller Beteiligten bewertet werden, welches wiederum<br />

Grundlage für die Erarbeitung von Entwicklungsplänen ist. Diese<br />

enthalten konkrete Empfehlungen für Entscheidungsprozesse bezüglich<br />

einer prioritätengerechten und wirtschaftlichen Aufgaben- und<br />

Ressourcenverteilung. Aus den Ergebnissen der Umsetzung entsteht<br />

der nächste, in der Regel jährliche Durchlauf des Lösungszirkels.<br />

U<br />

m<br />

s<br />

e<br />

t<br />

z<br />

u<br />

n<br />

g<br />

Angebotsorientierte Marktwirtschaft oder bedarfsorientierte Steuerung<br />

bei der Erbringung personenzentrierter Komplexleistungsprogramme<br />

228 229<br />

So viel mag hier deutlich werden: Es handelt sich um einen komplexen,<br />

weitgehend selbstorganisierten Steuerungsprozess, an dem<br />

alle Akteure im Feld beteiligt sind und ihre Erfahrungen ebenso wie<br />

ihre Interessen einbringen können. So sind die Nutzerinnen und<br />

Nutzer und deren Angehörige sowohl in Abstimmungsgremien vertreten,<br />

können sich aber ebenso im Zusammenhang mit Kundinnenbefragungen<br />

für die Gesundheitsberichtserstattung äußern. Nicht<br />

zuletzt durch die Verbindung zur Kommune, die für die Koordination<br />

verantwortlich ist und deren Parlament durch Abgeordnete im<br />

Beirat vertreten ist, wird das integrierte, personenzentrierte psychiatrische<br />

Hilfesystem <strong>Teil</strong> des öffentlichen gesellschaftlichen und<br />

politischen Lebens in der Gemeinde. Die AKTION PSYCHISCH<br />

KRANKE begleitet z.Z. im Auftrag des BMG den Entwicklungsprozess<br />

derartiger regionaler Steuerungssysteme im Sinne eines regionalen<br />

Qualitätsmanagements in sechs Versorgungsregionen und<br />

unterstützt gegenseitige Beratungs- und Auditingprozesse in ca. 20–<br />

30 weiteren Regionen. Die Bevölkerungszahl dieser Regionen umfasst<br />

insgesamt etwa 10 % der Bundesrepublik. Schon zu Beginn<br />

ist klar, dass das Gelingen bedarfsorientierter regionaler Steuerungsprozesse<br />

zum einen von den vom Bund und jeweiligen Land gesetzten<br />

Rahmenbedingungen, zum anderen von dem persönlichen Engagement<br />

der Akteure in der Region abhängt. Unter den gegenwärtigen<br />

Verhältnissen sind die einzelnen Beteiligten insbesondere bei den<br />

Leistungsträgern, aber auch bei den verschiedenen Leistungserbringern<br />

und in der Kommune im Regelfall so autonom, man kann<br />

auch sagen unkontrolliert, dass sie sich für eine Weiterentwicklung<br />

des Systems sowohl engagieren als auch diese ohne weitere Begründung<br />

blockieren können. Eher blockierende Haltungen scheinen<br />

außer durch persönliche und institutionelle Gewohnheitsbildungen<br />

vor allem durch Befürchtungen bedingt zu sein, bei einer Flexibilisierung<br />

des Hilfesystems in ein ökonomisch gefährliches Fahrwasser<br />

zu kommen. Das gilt sowohl für Leistungserbringer als auch für<br />

Leistungsträger.<br />

Aus diesem Grunde möchte ich im abschließenden Abschnitt<br />

auf einige ökonomische Aspekte der Steuerung sowohl im Einzelfall<br />

als auch in der Region eingehen. Ökonomische Anreize sollten bezüglich<br />

der Sozialgesetzgebung und der landesweiten Vergütungsvereinbarungen<br />

in Verbindung mit Leistungs- und Prüfungsvereinbarungen<br />

auf mehrere Ziele zugleich ausgerichtet und mit konkret