- Seite 1 und 2:

Zweijahresbericht GeoForschungsZent

- Seite 3 und 4:

Inhaltsverzeichnis Vorwort III Einl

- Seite 5 und 6:

Vorwort Der vorliegende Zweijahresb

- Seite 7 und 8:

Das System Erde - Forschungsgegenst

- Seite 9 und 10:

Geodynamische Prozesse sind als rä

- Seite 11 und 12:

Abb. 4: Geophysikalisches Observato

- Seite 13 und 14:

GFZ beteiligt sich maßgeblich im F

- Seite 15 und 16:

GITEWS - German-Indonesian Tsunami

- Seite 17 und 18:

die Simulationen auf eine gesichert

- Seite 19 und 20:

Abb. 8: Verteilung der Tsunami Boje

- Seite 21 und 22:

Abb. 10: Schematischer Aufbau des G

- Seite 23 und 24:

ten sind in thematischen Gruppen or

- Seite 25 und 26:

Das Bam-Erdbeben 2003: Präzise Her

- Seite 27 und 28:

so dass man hier ein komplexeres St

- Seite 29 und 30:

Abb. 4: Berechnete Bodenverformunge

- Seite 31 und 32:

Diskussion und Schlußfolgerungen D

- Seite 33 und 34:

Wang, R., Xia, Y., Grosser, H., Wet

- Seite 35 und 36:

D-INSAR-Forschung in China: Monitor

- Seite 37 und 38:

Abb. 3: Auswirkung von Absenkungen:

- Seite 39 und 40:

Abb. 6: Mit Nivellement gemessene A

- Seite 41 und 42:

Abb. 10a bis c: Durchschnittliche B

- Seite 43 und 44:

Prozesse, die die Anden formten - 1

- Seite 45 und 46:

80 Dissertationsprojekten über 15

- Seite 47 und 48:

wurde mit den gleichen Apparaturen,

- Seite 49 und 50:

dung, die sich von der seismisch be

- Seite 51 und 52:

Abb. 9: Die linke Abbildung zeigt d

- Seite 53 und 54:

Abb. 11: Korrelation verschiedener

- Seite 55 und 56:

(vgl. Abb. 13). Die Zentralen Anden

- Seite 57 und 58:

6 Mill. Jahren gesteuert worden. Zu

- Seite 59 und 60:

Schurr, B., A. Rietbrock, G. Asch,

- Seite 61 und 62:

„Inkaba ye Africa“ - dem dynami

- Seite 63 und 64:

von Meeresströmungen, die klimatis

- Seite 65 und 66:

Entwicklung der Kontinentalränder

- Seite 67 und 68:

CHAMP und GRACE - erfolgreiche Schw

- Seite 69 und 70:

sie bereits mehr als 21000-mal die

- Seite 71 und 72:

Abb. 6: C 20-Variation abgeleitet a

- Seite 73 und 74:

Abb. 10a, b: Zeitserie der Beckenmi

- Seite 75 und 76:

Abb. 14: Zwei Ausschnitte aus der K

- Seite 77 und 78:

A comprehensive view of the Earth

- Seite 79 und 80:

Fig. 2: Participants of the interna

- Seite 81 und 82:

Fig. 4: Orienting a first prototype

- Seite 83 und 84:

Fig. 6: Coverage of the Earth with

- Seite 85 und 86:

Fig. 7: Percentage change of the ge

- Seite 87 und 88:

Fig. 10: Two teams from GFZ Potsdam

- Seite 89 und 90:

observatories Fürstenfeldbruck, Ni

- Seite 91 und 92:

CONTINENT - Der Baikalsee: ein auß

- Seite 93 und 94:

wird das südliche Einzugsgebiet de

- Seite 95 und 96:

masignale im Sediment ab. Der Baika

- Seite 97 und 98:

Abb. 6: Ausstattung der Sedimentfal

- Seite 99 und 100:

Abb. 8: Chlorophyll-a-Konzentration

- Seite 101 und 102:

optischen Rahmenbedingungen, die du

- Seite 103 und 104:

Abb. 13: Häufigkeit des Chl-a, sow

- Seite 105 und 106:

Am GFZ Potsdam wurden die Kerne gem

- Seite 107 und 108:

(Biome) evaluiert (Prentice et al.,

- Seite 109 und 110:

Maerki, M., Müller, B., Wehrli, B.

- Seite 111 und 112:

Seismische Vorauserkundung im Tunne

- Seite 113 und 114:

Abb. 2: Seismogramme der numerische

- Seite 115 und 116:

Abb. 5: Daten nach Bearbeitung (Emp

- Seite 117 und 118:

Technologieentwicklung im In-Situ-

- Seite 119 und 120:

Abb. 2: Geologisches Blockbild der

- Seite 121 und 122:

Abb. 4: Das Abbild der elektrischen

- Seite 123 und 124:

Rissleitfähigkeit von 1 Dm hin. Di

- Seite 125 und 126:

ge Nutzung eines Heißwasserreservo

- Seite 127 und 128:

Hochdruck-Mineralphysik mit Synchro

- Seite 129 und 130:

innerhalb von Druckkammern mit hohe

- Seite 131 und 132:

zur Probe durch intransparente Stem

- Seite 133 und 134:

Druckmessung Mineralphysikalische H

- Seite 135 und 136:

am Probenende sollte die Energie m

- Seite 137 und 138:

Abb. 14: Ultraschall-Daten-Transfer

- Seite 139 und 140:

Abb. 18: Elastische Wellengeschwind

- Seite 141 und 142:

Abb. 22: Transiente Messungen am Qu

- Seite 143 und 144:

gramm MgSiO 3 (Angel & Hugh-Jones,

- Seite 145 und 146:

Abb. 30: Weltweite Entwicklung der

- Seite 147 und 148:

Woodland, A.B., Angel, R.J. (1997).

- Seite 149 und 150:

Neue experimentelle Entwicklungen a

- Seite 151 und 152:

Abb. 3: Tiefenprofil einer Referenz

- Seite 153 und 154:

A B Abb.5:SIMS-Kalibrierungskurven

- Seite 155 und 156:

Risikokarten für Deutschland: erst

- Seite 157 und 158:

Da die Auswirkungen der meisten Nat

- Seite 159 und 160:

Abb. 4:A: Choroplethenkarte des auf

- Seite 161 und 162:

ERA-40 Daten des ECMWF gewonnen. Mi

- Seite 163 und 164:

Abb. 9: Mittlere Wohngebäudezusamm

- Seite 165 und 166:

Kaplan, S., Garrick, B. J.: On the

- Seite 167 und 168:

Das Industrie-Partnerschaftprogramm

- Seite 169 und 170:

Abb. 2: Vier grundlegende Elemente

- Seite 171 und 172:

Abb. 5: Die Analyse von Muttergeste

- Seite 173 und 174:

den als Untersuchungsgebiet ausgew

- Seite 175 und 176:

tionskinetischen Modellen, welche e

- Seite 177 und 178:

Zweijahresbericht 2004/2005 GeoFors

- Seite 179 und 180:

Department 1 Geodäsie und Fernerku

- Seite 181 und 182:

Die am GFZ-Analysezentrum erzeugten

- Seite 183 und 184:

Abb. 1.6: Mittelwerte der von GFZ u

- Seite 185 und 186:

Tabelle 1.1:Residuen zur kombiniert

- Seite 187 und 188:

gression der Vergletscherung in die

- Seite 189 und 190:

Abb 1.17: Aus den am 30.07. (oben)

- Seite 191 und 192:

Validierung der mittels GPS vermess

- Seite 193 und 194:

Abb. 1.24: Die geografische Verteil

- Seite 195 und 196:

Vergleich der zeitlichen Variatione

- Seite 197 und 198:

Abb. 1.33: Globale und regional ver

- Seite 199 und 200:

Abb. 1.35: Vergleich von GPS-Okkult

- Seite 201 und 202:

weltweit verteilten Stationen werde

- Seite 203 und 204:

wicklung divergieren die Abschätzu

- Seite 205 und 206:

im Wärmehaushalt zurückgeführt w

- Seite 207 und 208:

zungsmethode und dem Grad der Kugel

- Seite 209 und 210:

a) b) Die Zone der niedrigen Dichte

- Seite 211 und 212:

a) b) Abb. 1.54: (A) Ein erstes Dic

- Seite 213 und 214: Abb. 1.58: Alternative geodynamisch

- Seite 215 und 216: kungen und hydrologischen Effekten

- Seite 217 und 218: strömen mit dem Abfluss in die Amu

- Seite 219 und 220: Fernerkundung Die Fernerkundung ste

- Seite 221 und 222: schen Arten deutlich im Sichtbaren

- Seite 223 und 224: Abb. 1.75: Skalierungsexperiment: a

- Seite 225 und 226: Abb. 1.78: Spektrale Varianten von

- Seite 227 und 228: endgültigen Simulationsspektren er

- Seite 229 und 230: Department 2 Physik der Erde Die Br

- Seite 231 und 232: Abb. 2.2: Temporäre Station Dissel

- Seite 233 und 234: strukturen im direkten Umfeld des G

- Seite 235 und 236: Abb. 2.8: Microarray-Messungen in I

- Seite 237 und 238: Vulkanismus und Erdbeben Einer mitt

- Seite 239 und 240: und Gefährdungspotenzial der Erde

- Seite 241 und 242: Abb. 2.19: Modell des Aufstiegs von

- Seite 243 und 244: Abb. 2.22: Das Seismometer der Stat

- Seite 245 und 246: Abb. 2.26: Im Berichtszeitraum fand

- Seite 247 und 248: Abb. 2.29: Verteilung des elektrisc

- Seite 249 und 250: Abb. 2.31: Beispiel eines tomograph

- Seite 251 und 252: Abb. 2.33: (a) bis (c) Wachsendes P

- Seite 253 und 254: Abb. 2.35: Illustration des neuen M

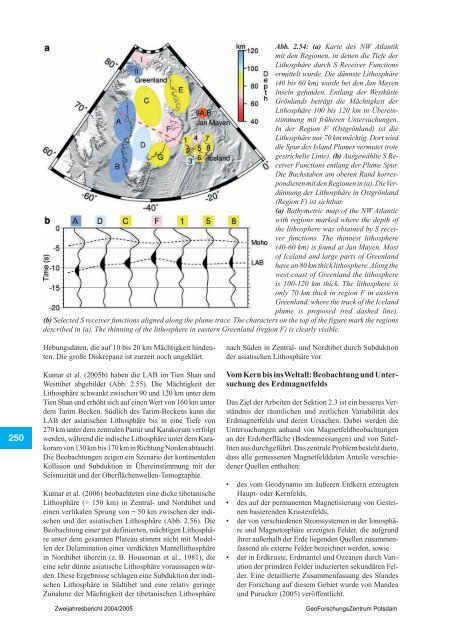

- Seite 255 und 256: Methode der Receiver Funktionen ist

- Seite 257 und 258: Abb. 2.42: Untergrenze der afrikani

- Seite 259 und 260: überwiegend in Europa und dem Mitt

- Seite 261 und 262: für alle geologischen Erscheinungs

- Seite 263: Abb. 2.51b: Sicher ist sicher! Vors

- Seite 267 und 268: Abb. 2.57: Teilnehmer des Festkollo

- Seite 269 und 270: y eine Messkampagne an 40 Säkularp

- Seite 271 und 272: nen aus Modellrechnungen, mit welch

- Seite 273 und 274: kurz bevor geomagnetische Jerks beo

- Seite 275 und 276: Anhand von Archiven kosmogener Nukl

- Seite 277 und 278: Abb. 2.68: Globale Verteilung der i

- Seite 279 und 280: der linken Seite der Abb. 2.70 entn

- Seite 281 und 282: Kind, R., X. Yuan, J. Saul, D. Nels

- Seite 283 und 284: Zweijahresbericht 2004/2005 GeoFors

- Seite 285 und 286: Department 3 Geodynamik Tektonische

- Seite 287 und 288: Abb. 3.3: Datierung der Spät-Pleis

- Seite 289 und 290: geführt. Ausgehend von ‚state of

- Seite 291 und 292: zu setzen und Vorhersagestrategien

- Seite 293 und 294: Bruchentstehung und Bruchausbreitun

- Seite 295 und 296: Abb. 3.10: Oben Mitte: Ummantelte G

- Seite 297 und 298: Abb. 3.15: Oben: Topographische Kar

- Seite 299 und 300: Abb. 3.17: (a) Modellaufbau des num

- Seite 301 und 302: Abb. 3.20 zeigt die Permeabilität

- Seite 303 und 304: auch in allen diesen Fällen noch a

- Seite 305 und 306: Abb. 3.26: Dokumentation eines Dür

- Seite 307 und 308: Abb. 3.29: Lage des El’gygytgyn I

- Seite 309 und 310: weniger (Kaltzeiten) verdünnt. Da

- Seite 311 und 312: Zweijahresbericht 2004/2005 GeoFors

- Seite 313 und 314: Department 4 Chemie der Erde Geodyn

- Seite 315 und 316:

Abb.4.3:Experimentell bestimmte B-I

- Seite 317 und 318:

System H2O-NaCl-B 2O 3 bei 400 °C/

- Seite 319 und 320:

Abb. 4.9: (a) Brom-Konzentrationen

- Seite 321 und 322:

Abb. 4.13: Zr-, U- und Pb-Molalitä

- Seite 323 und 324:

Abb. 4.16: Spurenelementverteilungs

- Seite 325 und 326:

durch Fluide produzierten Mikrophas

- Seite 327 und 328:

Abb. 4.21: (a) HRTEM-Aufnahme einer

- Seite 329 und 330:

stark richtungsabhängig ist. Unser

- Seite 331 und 332:

Abb. 4.28: KTB-Lokation von einem L

- Seite 333 und 334:

Abb. 4.30: Horizontaler Schnitt ein

- Seite 335 und 336:

analysiert. Um das Verhalten der Sp

- Seite 337 und 338:

sehr weiten Bereich des Erdmantels

- Seite 339 und 340:

Abb. 4.37: Das lichtoptische Bild z

- Seite 341 und 342:

Abb. 4.40: (a) Zylindrische Probe e

- Seite 343 und 344:

Abb. 4.43: Rückgestreute Elektrone

- Seite 345 und 346:

Abb.4.46:Mit zunehmender Probenlän

- Seite 347 und 348:

nen Richtungen bestimmt. In Abb. 4.

- Seite 349 und 350:

Abb.4.53:Scher- und adiabatisches K

- Seite 351 und 352:

Abb. 4.56: Aufbau des Experiments z

- Seite 353 und 354:

Signaturen radiogener Isotope, v. a

- Seite 355 und 356:

Abb. 4.60: Nd (epsilon Nd)- und Sr-

- Seite 357 und 358:

Das Zentraleuropäische Beckensyste

- Seite 359 und 360:

chergesteine der Skagerrak-Formatio

- Seite 361 und 362:

Abb. 4.71: Verteilung des Salzgehal

- Seite 363 und 364:

Abb. 4.74: Teufenplots ausgewählte

- Seite 365 und 366:

neuester Beckenmodellierungssoftwar

- Seite 367 und 368:

sowie die Modellierung des davon ab

- Seite 369 und 370:

ses Modell hat jahrzehntelang Anwen

- Seite 371 und 372:

Abb. 4.81: Lage des Untersuchungsge

- Seite 373 und 374:

Abb. 4.84: a) 3D Modell des Norwegi

- Seite 375 und 376:

Abb.4.86:Modellierte Druck- und Tem

- Seite 377 und 378:

Abb. 4.88: Foto der DEBITS Bohrloka

- Seite 379 und 380:

Abb. 4.90: Abhängigkeit der relati

- Seite 381 und 382:

Abb. 4.94: Lage der Bohrungen im Gu

- Seite 383 und 384:

führt. Neben dem GFZ Potsdam, Sekt

- Seite 385 und 386:

of highly evolved tin-granite magma

- Seite 387 und 388:

Department 5 Geoengineering Die Arb

- Seite 389 und 390:

Abb. 5.4: Anregung seismischer Impu

- Seite 391 und 392:

davor liegt die sog. Piora-Mulde, d

- Seite 393 und 394:

Abb. 5.12: Versuchsdeich mit seismi

- Seite 395 und 396:

Abb. 5.17: Verteilung von Salzstruk

- Seite 397 und 398:

Abb. 5.20: Geologischer Schnitt dur

- Seite 399 und 400:

Abb. 5.23: Bohrkerne aus der Weser-

- Seite 401 und 402:

Abb. 5.27: Schema einer „Fracture

- Seite 403 und 404:

Abb. 5.32: Epizentren katalogisiert

- Seite 405 und 406:

Abb. 5.35: Vulnerabilitäts-(Schade

- Seite 407 und 408:

isiko und wesentliche Teile zum Wer

- Seite 409 und 410:

ares Verhalten in Übereinstimmung

- Seite 411 und 412:

kreisregelung um Kegelachsen im Win

- Seite 413 und 414:

Abb. 5.45: Beispiele für die zeitl

- Seite 415 und 416:

Abb.5.50:Hochwasserwahrscheinlichke

- Seite 417 und 418:

Abb. 5.53: Jährlichkeiten der Rhei

- Seite 419 und 420:

schungsnetz Naturkatastrophen (DFNK

- Seite 421 und 422:

Das GFZ Potsdam auf einen Blick Nam

- Seite 423 und 424:

Gremien des GeoForschungsZentrums P

- Seite 425 und 426:

Abb. 3: Entwicklung der Ausbildungs

- Seite 427 und 428:

oberfläche, in den Meeren und in d

- Seite 429 und 430:

6. Modellierung: Die Modellierung k

- Seite 431 und 432:

• Einrichtung eines ICSU-Weltdate

- Seite 433 und 434:

Abb. 12: Entwicklung des Massendate

- Seite 435 und 436:

zone untersucht werden. Im Jahr 200

- Seite 437 und 438:

zu Impaktgläsern im Bohrlochtiefst

- Seite 439 und 440:

gen. Die OSG verwendete hierzu sowo

- Seite 441 und 442:

sich dabei in sehr ähnlichem Umfel

- Seite 443 und 444:

Abb. 30: Schematische Ansicht des I

- Seite 445 und 446:

jekten und tiefen Erdbebenbeobachtu

- Seite 447 und 448:

Prof. Dr. Günter Borm, Direktor de

- Seite 449 und 450:

Dipl.-Min. Marcus Wigand, „Geoche

- Seite 451 und 452:

Rayleigh wave tomography. Geophys.

- Seite 453 und 454:

zie Delta, Northwest Territories, C

- Seite 455 und 456:

Larter, S.R., di Primio, R. (2005):

- Seite 457 und 458:

Müller, H.-J., Schilling, F.R., La

- Seite 459 und 460:

Rybacki, E.; Dresen, G. (2004): Def

- Seite 461 und 462:

Bouguer gravity anomaly. Geophys. J

- Seite 463 und 464:

Glossar AAM Atmospheric Angular Mom