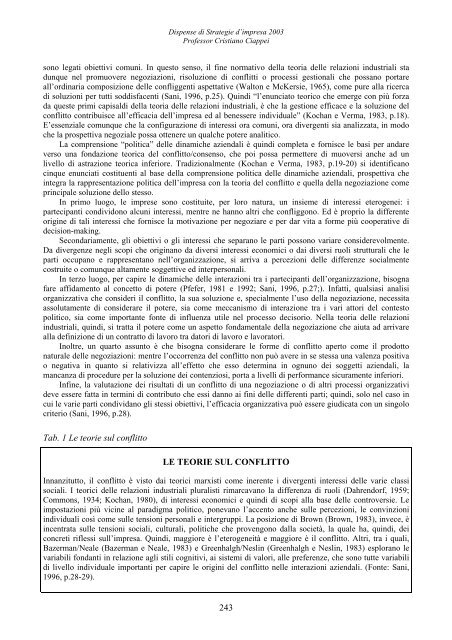

Dispense di Strategie d’impresa 2003Professor Cristiano Ciappeisono legati obiettivi comuni. In questo senso, il fine normativo della teoria delle relazioni industriali stadunque nel promuovere negoziazioni, risoluzione di conflitti o processi gestionali che possano portareall’ordinaria composizione delle confliggenti aspettative (Walton e McKersie, 1965), come pure alla ricercadi soluzioni per tutti soddisfacenti (Sani, 1996, p.25). Quindi “l’enunciato teorico che emerge con più forzada queste primi capisaldi della teoria delle relazioni industriali, è che la gestione efficace e la soluzione delconflitto contribuisce all’efficacia dell’impresa ed al benessere individuale” (Kochan e Verma, 1983, p.18).E’essenziale comunque che la configurazione di interessi ora comuni, ora divergenti sia analizzata, in modoche la prospettiva negoziale possa ottenere un qualche potere analitico.La comprensione “politica” delle dinamiche aziendali è quindi completa e fornisce le basi per andareverso una fondazione teorica del conflitto/consenso, che poi possa permettere di muoversi anche ad unlivello di astrazione teorica inferiore. Tradizionalmente (Kochan e Verma, 1983, p.19-20) si identificanocinque enunciati costituenti al base della comprensione politica delle dinamiche aziendali, prospettiva cheintegra la rappresentazione politica dell’impresa con la teoria del conflitto e quella della negoziazione comeprincipale soluzione dello stesso.In primo luogo, le imprese sono costituite, per loro natura, un insieme di interessi eterogenei: ipartecipanti condividono alcuni interessi, mentre ne hanno altri che confliggono. Ed è proprio la differenteorigine di tali interessi che fornisce la motivazione per negoziare e per dar vita a forme più cooperative didecision-making.Secondariamente, gli obiettivi o gli interessi che separano le parti possono variare considerevolmente.Da divergenze negli scopi che originano da diversi interessi economici o dai diversi ruoli strutturali che leparti occupano e rappresentano nell’organizzazione, si arriva a percezioni delle differenze socialmentecostruite o comunque altamente soggettive ed interpersonali.In terzo luogo, per capire le dinamiche delle interazioni tra i partecipanti dell’organizzazione, bisognafare affidamento al concetto di potere (Pfefer, 1981 e 1992; Sani, 1996, p.27;). Infatti, qualsiasi analisiorganizzativa che consideri il conflitto, la sua soluzione e, specialmente l’uso della negoziazione, necessitaassolutamente di considerare il potere, sia come meccanismo di interazione tra i vari attori del contestopolitico, sia come importante fonte di influenza utile nel processo decisorio. Nella teoria delle relazioniindustriali, quindi, si tratta il potere come un aspetto fondamentale della negoziazione che aiuta ad arrivarealla definizione di un contratto di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori.Inoltre, un quarto assunto è che bisogna considerare le forme di conflitto aperto come il prodottonaturale delle negoziazioni: mentre l’occorrenza del conflitto non può avere in se stessa una valenza positivao negativa in quanto si relativizza all’effetto che esso determina in ognuno dei soggetti aziendali, lamancanza di procedure per la soluzione dei contenziosi, porta a livelli di performance sicuramente inferiori.Infine, la valutazione dei risultati di un conflitto di una negoziazione o di altri processi organizzativideve essere fatta in termini di contributo che essi danno ai fini delle differenti parti; quindi, solo nel caso incui le varie parti condividano gli stessi obiettivi, l’efficacia organizzativa può essere giudicata con un singolocriterio (Sani, 1996, p.28).Tab. 1 Le teorie sul conflittoLE TEORIE SUL CONFLITTOInnanzitutto, il conflitto è visto dai teorici marxisti come inerente i divergenti interessi delle varie classisociali. I teorici delle relazioni industriali pluralisti rimarcavano la differenza di ruoli (Dahrendorf, 1959;Commons, 1934; Kochan, 1980), di interessi economici e quindi di scopi alla base delle controversie. Leimpostazioni più vicine al paradigma politico, ponevano l’accento anche sulle percezioni, le convinzioniindividuali così come sulle tensioni personali e intergruppi. La posizione di Brown (Brown, 1983), invece, èincentrata sulle tensioni sociali, culturali, politiche che provengono dalla società, la quale ha, quindi, deiconcreti riflessi sull’impresa. Quindi, maggiore è l’eterogeneità e maggiore è il conflitto. Altri, tra i quali,Bazerman/Neale (Bazerman e Neale, 1983) e Greenhalgh/Neslin (Greenhalgh e Neslin, 1983) esplorano levariabili fondanti in relazione agli stili cognitivi, ai sistemi di valori, alle preferenze, che sono tutte variabilidi livello individuale importanti per capire le origini del conflitto nelle interazioni aziendali. (Fonte: Sani,1996, p.28-29).243

Dispense di Strategie d’impresa 2003Professor Cristiano CiappeiChiarite le dinamiche conflittuali, l’analisi del contesto politico dev’essere integrata con lo studio dellesoluzioni/strumenti con cui i conflitti si possono risolvere al fine di raggiungere il consenso sociale. L’analisidella distribuzione delle risorse e del potere tra i partecipanti, nonché delle tattiche e strategie d’influenza chequesti scelgono devono essere prioritariamente comprese al fine di interpretare correttamente le azioni chepossono condurre a concrete decisioni.Un prerequisito per la negoziazione è infatti l’assunto che ogni gruppo di interesse deve avere unqualche potere sugli altri; senza interdipendenza o condivisione del potere una parte potrebbe unilateralmentedecidere il risultato senza negoziare. Da qui discende che maggiore è la disuguaglianza nella distribuzionedel potere, maggiori saranno le determinazioni non negoziate e più alta sarà la probabilità che la parte piùpotente sopprimerà o ignorerà le differenze di interessi.Relativamente agli strumenti per la soluzione dei conflitti si osserva che l’attenzione è posta oltre allanegoziazione, che rimane il mezzo principe, anche ad altre modalità di mediazione come gli arbitrati, allecorti interne od ad appositi manager investiti della gestione della micro-conflittualità. Recentemente, si èsviluppato il ricorso a programmi aziendali che, coinvolgendo lavoratori e datori di lavoro, si propongono dipromuovere una maggiore comunicazione, un maggiore impegno, una maggiore motivazione ed uncoinvolgimento più forte dei singoli lavoratori, al fine di superare i costi di relazione all’interno dell’impresa(Sani, 1996, p.31). Queste iniziative si sono basate sulle tecniche di sviluppo organizzativo di addestramentodelle persone nella soluzione di problemi, sulla costituzione di teams, sul raggiungimento di decisioniconsensuali. La gestione delle risorse umane (HRM), che attualmente sembra orientata in modo più decisoverso programmi di ispirazione globale (come il cosiddetto empowerment), anziché affidarsi a strategiepuntali e volte allo sviluppo di specifici skills, dimostra la consapevolezza della scarsa idoneità delle formestandard di negoziazione forse non sempre si adattano ai cambiamenti organizzativi ed alle questioni nonfinanziarie che richiedono la modificazione delle consolidate percezioni dei ruoli dei lavoratori, supervisori,managers e della condivisione delle informazioni e della conoscenza.In ogni caso, nel perseguimento di queste intenzioni la maggior parte delle imprese (e dei sindacati)hanno imparato a tenere distinti le negoziazioni contrattuali dai più flessibili processi di partecipazione deilavoratori. Si cerca di usare cioè la negoziazione nelle questioni altamente distributive che rientrano nellospettro tradizionale della contrattazione collettiva, integrandole con le pratiche HRM che si diffondono piùinformalmente nel posto di lavoro. Il mantenimento della convivenza tra questi due approcci è comunqueuna cosa ardua: esempi di malfunzionamento si hanno nei casi in cui i datori di lavoro si rivolgonodirettamente ai loro dipendenti per negoziare, mediante le strutture ed i processi tradizionali, concessioni evantaggi economici (congelamenti di retribuzioni, cambiamenti del modo di lavorare, differimenti e così via)(Sani, 1996, p.32).Le relazioni industriali sono considerate relazioni complesse in quanto sono formate dall’insieme dirapporti che creano il contesto di cessione e di uso del lavoro subordinato (Giudici, 1995, p.3). Talirelazioni, inoltre, si sviluppano sostanzialmente su tre piani (economico, politico ed ideologico) di cui quelloeconomico costituisce la determinate principale. In questo senso, infatti, si afferma che le relazioni industrialirappresentano un sistema in cui vari attori agiscono operando transazioni che implicano riflessi su più piani;le condizioni contestuali dell’ambito d’azione, tuttavia, dimostrano la netta rilevanza di variabili ambientalibasate su interessi precipuamente economici.L’oggetto delle relazioni industriali attiene l’area dei rapporti “che intercorrono tra l’azienda ed ilavoratori sul piano collettivo” (Giudici, 1995, p.6). Tali interrelazioni si caratterizzano per il grado dicomplessità e per la contrapposizione di interessi. Un visione in cui da una parte “l’impresa cerca diacquisire il fattore lavoro ad un prezzo più basso possibile” e dall’altra ogni lavoratore (nella dimensione siaindividuale sia collettiva) cerca di vendere la propria capacità lavorativa professionale ad un prezzo più altopossibile è sicuramente riduttiva, ma coglie l’essenza storica del fenomeno. Questa contrapposizione diinteressi (che non è esclusiva dell’impresa privata capitalistica, ma è rilevabile in ogni tipologia di impresa) ècomunque disciplinata da una serie di norme che agiscono, contemporaneamente, come vincolo e come fontedi libertà sia per l’impresa che per i lavoratori.In quest’ottica, quindi, “il fondo delle relazioni tra imprese e lavoratori si innesta nella sferadell’esercizio del potere dando luogo ad una contrapposizione strutturale che induce necessariamentel’aggregazione dei lavoratori sul piano collettivo al fine di massimizzare un potere che, sul piano del singolo,è certamente di gran lunga inferiore a quello dell’impresa” (Giudici, 1995, p.6). Di qui il concetto direlazioni sindacali in cui vi è una mediazione da parte istanze rappresentative dei lavoratori.244