Diss_16 Okt 2006 finalvers

Diss_16 Okt 2006 finalvers

Diss_16 Okt 2006 finalvers

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

49<br />

steht die Variable X zwangsläufig in der INSP- und ARG-Relation zu dem Verblexem. Die<br />

Implikationen zwischen den Valenzdimensionen sind nicht umkehrbar, das heißt, die<br />

Implikation [NOT] → [ARG] ist richtig, [ARG] → [NOT] dagegen falsch. Dieses Verhältnis<br />

kann wie folgt veranschaulicht werden: Obligatorische Verbergänzungen sind in aller Regel<br />

Argumente des Verbs, umgekehrt sind nicht alle Argumente des Verbs obligatorisch, vgl.<br />

etwa die fakultativen Ergänzungen. Die einzelnen Implikationen unterliegen Restriktionen,<br />

die sich aus den unabhängigen Beziehungen ergeben. 103<br />

Jacobs (1994a) fasst die Valenz als ein multidimensionales Phänomen auf. 104 Der<br />

multidimensionalen Valenztheorie zufolge wird für die Charakterisierung der<br />

Valenzgebundenheit eines Verbbegleiters nicht zwischen Ergänzungen und Angaben, sondern<br />

zwischen vielen Kombinationen der Valenzdimensionen unterschieden. Eine Repräsentation<br />

der einzelnen Kombinationen der Valenzdimensionen auf einer Skala lässt erkennen, dass wir<br />

es mit einer graduellen Abstufung der Valenzgebundenheit eines Verbkomplements (VK) zu<br />

tun haben. Wenn an die Schlusspositionen einer Skala die konventionellen Begriffe<br />

Ergänzung (E) und Angabe (A) eingesetzt werden, dann lässt sich ein Verbkomplement als<br />

Ergänzung bzw. Angabe einstufen, wenn a) es eine der beiden Schlusspositionen einnimmt, b)<br />

es sich an verschiedenen Positionen zwischen E und A einordnen lässt und gegebenenfalls<br />

über prototypische Eigenschaften von E (VK1 und VK2) oder A (VK3 und VK4) verfügt:<br />

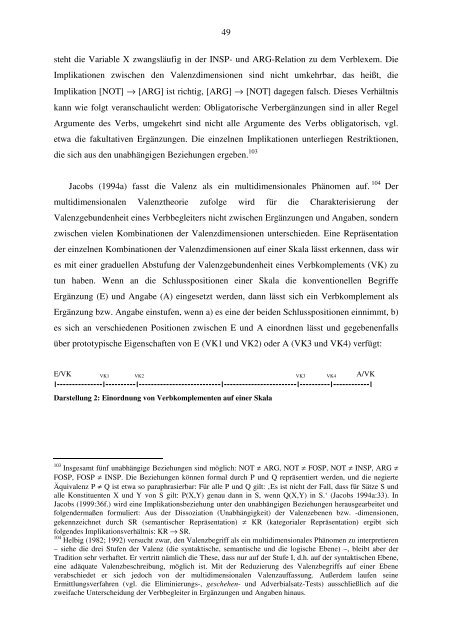

E/VK VK1 VK2 VK3 VK4 A/VK<br />

׀------------׀----------׀------------------------׀---------------------------׀----------׀---------------׀<br />

Darstellung 2: Einordnung von Verbkomplementen auf einer Skala<br />

103 Insgesamt fünf unabhängige Beziehungen sind möglich: NOT ≠ ARG, NOT ≠ FOSP, NOT ≠ INSP, ARG ≠<br />

FOSP, FOSP ≠ INSP. Die Beziehungen können formal durch P und Q repräsentiert werden, und die negierte<br />

Äquivalenz P ≠ Q ist etwa so paraphrasierbar: Für alle P und Q gilt: ‚Es ist nicht der Fall, dass für Sätze S und<br />

alle Konstituenten X und Y von S gilt: P(X,Y) genau dann in S, wenn Q(X,Y) in S.‘ (Jacobs 1994a:33). In<br />

Jacobs (1999:36f.) wird eine Implikationsbeziehung unter den unabhängigen Beziehungen herausgearbeitet und<br />

folgendermaßen formuliert: Aus der <strong>Diss</strong>oziation (Unabhängigkeit) der Valenzebenen bzw. -dimensionen,<br />

gekennzeichnet durch SR (semantischer Repräsentation) ≠ KR (kategorialer Repräsentation) ergibt sich<br />

folgendes Implikationsverhältnis: KR → SR.<br />

104 Helbig (1982; 1992) versucht zwar, den Valenzbegriff als ein multidimensionales Phänomen zu interpretieren<br />

– siehe die drei Stufen der Valenz (die syntaktische, semantische und die logische Ebene) –, bleibt aber der<br />

Tradition sehr verhaftet. Er vertritt nämlich die These, dass nur auf der Stufe I, d.h. auf der syntaktischen Ebene,<br />

eine adäquate Valenzbeschreibung, möglich ist. Mit der Reduzierung des Valenzbegriffs auf einer Ebene<br />

verabschiedet er sich jedoch von der multidimensionalen Valenzauffassung. Außerdem laufen seine<br />

Ermittlungsverfahren (vgl. die Eliminierungs-, geschehen- und Adverbialsatz-Tests) ausschließlich auf die<br />

zweifache Unterscheidung der Verbbegleiter in Ergänzungen und Angaben hinaus.