KLINISCHE PSYCHOLOGIE

KLINISCHE PSYCHOLOGIE

KLINISCHE PSYCHOLOGIE

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

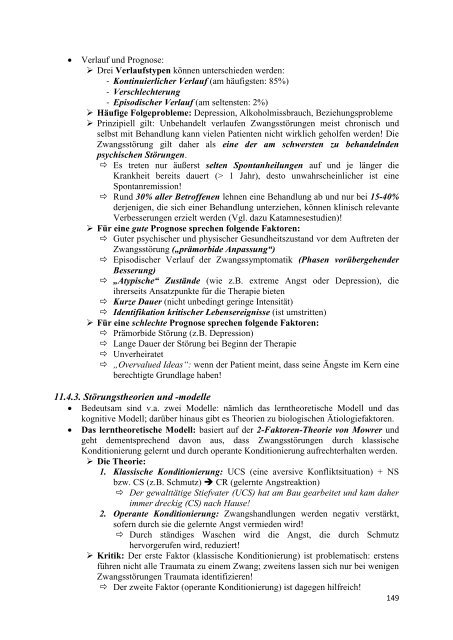

Verlauf und Prognose:<br />

Drei Verlaufstypen können unterschieden werden:<br />

- Kontinuierlicher Verlauf (am häufigsten: 85%)<br />

- Verschlechterung<br />

- Episodischer Verlauf (am seltensten: 2%)<br />

Häufige Folgeprobleme: Depression, Alkoholmissbrauch, Beziehungsprobleme<br />

Prinzipiell gilt: Unbehandelt verlaufen Zwangsstörungen meist chronisch und<br />

selbst mit Behandlung kann vielen Patienten nicht wirklich geholfen werden! Die<br />

Zwangsstörung gilt daher als eine der am schwersten zu behandelnden<br />

psychischen Störungen.<br />

Es treten nur äußerst selten Spontanheilungen auf und je länger die<br />

Krankheit bereits dauert (> 1 Jahr), desto unwahrscheinlicher ist eine<br />

Spontanremission!<br />

Rund 30% aller Betroffenen lehnen eine Behandlung ab und nur bei 15-40%<br />

derjenigen, die sich einer Behandlung unterziehen, können klinisch relevante<br />

Verbesserungen erzielt werden (Vgl. dazu Katamnesestudien)!<br />

Für eine gute Prognose sprechen folgende Faktoren:<br />

Guter psychischer und physischer Gesundheitszustand vor dem Auftreten der<br />

Zwangsstörung („prämorbide Anpassung“)<br />

Episodischer Verlauf der Zwangssymptomatik (Phasen vorübergehender<br />

Besserung)<br />

„Atypische“ Zustände (wie z.B. extreme Angst oder Depression), die<br />

ihrerseits Ansatzpunkte für die Therapie bieten<br />

Kurze Dauer (nicht unbedingt geringe Intensität)<br />

Identifikation kritischer Lebensereignisse (ist umstritten)<br />

Für eine schlechte Prognose sprechen folgende Faktoren:<br />

Prämorbide Störung (z.B. Depression)<br />

Lange Dauer der Störung bei Beginn der Therapie<br />

Unverheiratet<br />

„Overvalued Ideas“: wenn der Patient meint, dass seine Ängste im Kern eine<br />

berechtigte Grundlage haben!<br />

11.4.3. Störungstheorien und -modelle<br />

Bedeutsam sind v.a. zwei Modelle: nämlich das lerntheoretische Modell und das<br />

kognitive Modell; darüber hinaus gibt es Theorien zu biologischen Ätiologiefaktoren.<br />

Das lerntheoretische Modell: basiert auf der 2-Faktoren-Theorie von Mowrer und<br />

geht dementsprechend davon aus, dass Zwangsstörungen durch klassische<br />

Konditionierung gelernt und durch operante Konditionierung aufrechterhalten werden.<br />

Die Theorie:<br />

1. Klassische Konditionierung: UCS (eine aversive Konfliktsituation) + NS<br />

bzw. CS (z.B. Schmutz) CR (gelernte Angstreaktion)<br />

Der gewalttätige Stiefvater (UCS) hat am Bau gearbeitet und kam daher<br />

immer dreckig (CS) nach Hause!<br />

2. Operante Konditionierung: Zwangshandlungen werden negativ verstärkt,<br />

sofern durch sie die gelernte Angst vermieden wird!<br />

Durch ständiges Waschen wird die Angst, die durch Schmutz<br />

hervorgerufen wird, reduziert!<br />

Kritik: Der erste Faktor (klassische Konditionierung) ist problematisch: erstens<br />

führen nicht alle Traumata zu einem Zwang; zweitens lassen sich nur bei wenigen<br />

Zwangsstörungen Traumata identifizieren!<br />

Der zweite Faktor (operante Konditionierung) ist dagegen hilfreich!<br />

149