You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

.<br />

PAGINA<br />

Monografie<br />

6 .<br />

<strong>L'OSSERVATORE</strong> <strong>ROMANO</strong> Giovedì 20 Dicembre 2001<br />

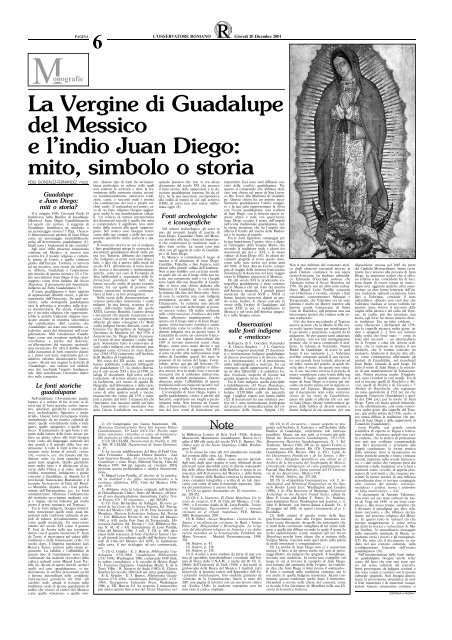

La Vergine di Guadalupe<br />

del Messico<br />

e l'indio Juan Diego:<br />

mito, simbolo o storia<br />

FIDEL GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ, mccj<br />

Guadalupe<br />

e Juan Diego:<br />

miti o storia?<br />

Il 6 maggio 1990, Giovanni Paolo II<br />

beatificava nella Basilica di Guadalupe<br />

(Messico) Juan Diego Cuauhtlatoatzin<br />

(«L’aquila che parla»), il veggente di<br />

Guadalupe: beatificava un «simbolo» o<br />

un personaggio storico? I Papi, i Vescovi<br />

latinoamericani parlano di Juan Diego<br />

come un personaggio inscindibilmente<br />

unito all’Avvenimento guadalupano (1).<br />

Quali sono i fondamentiditale storicità?<br />

Agli inizi della presenza missionaria<br />

cristiana nel Messico, si osserva uno<br />

scontro fra il mondo religioso e culturale<br />

prima di Cortés e quello cristiano<br />

giunto dall’Europa. Tuttavia, si arriverà<br />

ad un incontro, non esente da sofferenze.<br />

Ebbene, Guadalupe è l’espressione<br />

più riuscita di questo incontro (2) e l’indio<br />

neocristiano Juan Diego il suo «messaggero»<br />

come viene definito dal Nican<br />

Mopohua, il documento più importante<br />

indigeno sul Fatto Guadalupano (3).<br />

Il tema guadalupano è stato oggetto<br />

di appassionati dibattiti storici, a partire<br />

soprattutto dall’Ottocento. Da quel momento,<br />

nella storiografia guadalupana<br />

sarà la polemica a prevalere sulla ricerca<br />

documentaria. Per alcuni, «Guadalupe»<br />

è un mito religioso che rappresenterebbe<br />

le antiche tradizioni religiose messicane<br />

assunte in maniera sincretistica<br />

dal cattolicesimo. Altri credono che<br />

«Guadalupe» sia stato uno strumento catechetico<br />

usato dai missionari nell’evangelizzazione.<br />

Altri considerano «Guadalupe»<br />

come una creazione simbolica del<br />

«creolismo» a partire dal Seicento,<br />

un’affermazione del nascente nazionalismo<br />

messicano. Per altri il dubbio nasce<br />

dalla mancanza di fonti esaustive durante<br />

i primi vent’anni; soprattutto dal cosiddetto<br />

«silenzio documentario francescano».<br />

Alcuni non negano la storicità di<br />

«Guadalupe», ma vedono nel simbolismo<br />

che racchiude l’aspetto fondamentale.<br />

Altri sottolineano l’elemento dialettico<br />

nella conquista.<br />

Le fonti storiche<br />

guadalupane<br />

Nell’analizzare l’Avvenimento guadalupano<br />

si è tentato di far ricorso ai diversi<br />

tipi di fonti storiche scritte (narrative,<br />

epistolari, giuridiche e amministrative),<br />

archeologiche, figurative e «industriali».<br />

Queste fonti provengono fondamentalmente<br />

da tre matrici culturali distinte:<br />

quelle «strettamente indie e indigene»,<br />

quelle «spagnole», e quelle «meticce».<br />

Il trattamento di ogni fonte è imposto<br />

dalla natura della fonte stessa: per<br />

dare un giusto valore alle fonti bisogna<br />

tener conto del linguaggio culturale dei<br />

due mondi e il metodo della loro trasmissione.<br />

A volte le fonti scritte si presentano<br />

sotto forma di annali, cronache,<br />

«cantari», ecc. che fissano una tradizione<br />

orale. Le fonti epistolari sono<br />

quasi tutte spagnole. Quelle giuridiche<br />

sono molto varie e si riferiscono al governo<br />

della Chiesa o al culto: lasciti di<br />

eredità, testamenti, indulgenze e grazie<br />

concesse a Guadalupe, la disputa fra il<br />

provinciale francescano Bustamante e il<br />

secondo Arcivescovo di Città del Messico<br />

Montúfar, dispute con i frati gerolamitani<br />

dell’Estremadura, ecc. Le fonti<br />

amministrative riflettono l’ordinamento<br />

del territorio novo-ispano mediante censi<br />

e mappe (alcuni indicano già molto<br />

presto il primo santuario sul Tepeyac).<br />

Tra le fonti indigene, bisogna innanzitutto<br />

menzionare quelle orali, assai importanti<br />

nella tradizione culturale di popoli<br />

di cultura prevalentemente orale,<br />

come quelli messicani. Un osservatore<br />

attento del secolo XVI come il gesuita<br />

P. José de Acosta nella sua corrispondenza<br />

con il gesuita messicano P. Juan<br />

de Tovar, si interrogava sul valore delle<br />

tradizioni e della trasmissione orale. Un<br />

secolo dopo, il linguista messicano Luis<br />

Becerra Tanco, tornava sullo stesso argomento.<br />

La validità e l’affidabilità di<br />

questo tipo di trasmissione sono state<br />

confermate dai moderni ricercatori della<br />

cultura nahuatl come Miguel León Portilla<br />

(4). Alcuni di questi antichi «archivi<br />

orali», nel caso «guadalupano», si trasformarono<br />

in archivi processuali scritti<br />

e furono autentificati nelle cosiddette<br />

Informazioni giuridiche del 1666. Gli<br />

«archivi orali» attuali si trovano nella<br />

tradizione orale di alcune popolazioni di<br />

indios che vivono al centro del Messico<br />

come quella «totonaca» o quella «oto-<br />

mí». Questo tipo di fonti ha un’importanza<br />

particolare in culture nelle quali<br />

non esisteva la scrittura e dove la trasmissione<br />

della memoria storica avveniva<br />

fondamentalmente attraverso tradizioni,<br />

canti, e racconti orali e poetici<br />

che costituiscono dei veri e propri «archivi<br />

orali». E trattandosi nel nostro caso<br />

di un fatto religioso bisogna aggiungere<br />

anche le sue manifestazioni cultuali.<br />

Un criterio di lettura interpretativa<br />

dei documenti raccolti è quello che mira<br />

a comprendere il significato loro attribuito<br />

dalla società alla quale appartengono.<br />

Nel nostro caso bisogna tenere<br />

conto delle sue varianti e delle sue componenti<br />

specifiche: india, meticcia e spagnola.<br />

Il momento storico in cui si svolgono<br />

i fatti guadalupani spiega la scarsezza di<br />

documenti guadalupani diretti della prima<br />

ora. Tuttavia, abbiamo dei rapporti<br />

che risalgono ai primi vent’anni dopo i<br />

fatti, o altri che a partire dalla metà del<br />

secolo XVI, affrontarono il tema facendo<br />

ricorso a documenti o testimonianze<br />

antiche, come nel caso di Fernando de<br />

Alva Ixtlilxóchitl e, soprattutto delle Informazioni<br />

giuridiche del 1666, che<br />

hanno raccolto molte di queste testimonianze,<br />

fra cui quelle di persone che<br />

hanno conosciuto testimoni contemporanei<br />

ai fatti e ai loro protagonisti.<br />

Nella storia della documentazione rivestono<br />

particolare importanza i codici<br />

indigeni. In una lettera, scoperta di recente,<br />

dell’erudito italiano del secolo<br />

XVIII, Lorenzo Boturini, l’autore elenca<br />

i documenti che intende recuperare e ricerca<br />

l’intervento di persone competenti<br />

affinché gli siano consegnati (5). Molti<br />

codici indigeni furono distrutti, come affermano<br />

fra’ Bernardino de Sahagún e<br />

Gerónimo de Mendieta (6). Nel 1578, il<br />

domenicano fra’ Diego Durán riconosceva<br />

l’errore di aver distrutto i codici indigeni.<br />

Nonostante tutto si conservano alcuni<br />

codici indigeni con riferimenti guadalupani<br />

come «Crónica de Juan Bautista»<br />

(1563-1574) conservato nell’Archivio<br />

della Basilica di Guadalupe.<br />

Nel corso del XX secolo, vari autori<br />

hanno pubblicato collezioni bibliografiche<br />

guadalupane (7). Lo storico Burrus,<br />

per il solo secolo XVI e fino al 1590, cataloga<br />

25 documenti. Egli scrive nell’introduzione:<br />

«Il lettore attento si accorgerà<br />

facilmente, per mezzo di questa Bibliografia,<br />

dell’abbondanza e della varietà<br />

degli scritti guadalupani prodotti nel<br />

corso di oltre quattro secoli e mezzo:<br />

manoscritti che vanno dal 1531 e stampati<br />

a partire dal 1610. I manoscritti che<br />

riportiamo non lasciano dubbi sul fatto<br />

che l’eminente storico messicano Joaquín<br />

García Icazbalceta era in errore<br />

1) Cfr Congregatio pro Causis Sanctorum, 184,<br />

Mexicana Canonizationis Servi Dei Ioannis Didaci<br />

Cuauhtlatoazin, Vir Laici (1474-154). Positio super<br />

fama sanctitatis, virtutibus et cultu ab immemorabili<br />

praestito ex officio concinata, Romae 1989.<br />

2) Cfr III CELAM, Documentos de Puebla, n. 282;<br />

n. 446; IV CELAM, Documentos de Santo Domingo,<br />

n. 15.<br />

3) La recente pubblicazione del libro di Fidel González<br />

Fernández - Eduardo Chávez Sánchez - José<br />

Luis Guerrero Rosado, El encuentro de la Virgen de<br />

Guadalupe y Juan Diego, Editorial Porrúa, Città del<br />

Messico 1999, 564 pp. [quarta ed. riveduta: 2001]<br />

presenta questa problematica e relativa documentazione.<br />

4) Miguel León Portilla, El destino de la palabra.<br />

De la oralidad y los glifos mesoamericanos a la<br />

escritura alfabética, FCE, Città del Messico 1996,<br />

pp. 19-71.<br />

5) Abbiamo visto la lettera originale nell’Archivio<br />

di Chimalhuacán Chalco, Stato del Messico, all’interno<br />

di una documentazione denominata Códice Teresa<br />

Franco. Cfr : El encuentro... , pp. 283-284.<br />

6) Cfr Fray Bernardino de Sahagún, Historia general<br />

de las Cosas de la Nueva España, Ed. Porrúa,<br />

Città del Messico 1982, pp. 18-19; Fray Geronimo de<br />

Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, Ed. Porrúa<br />

(= Col. Biblioteca Porrúa N. 46), Città del Messico<br />

1980, p. 630; anche Fray Juan de Torquemada, Monarquía<br />

Indiana, Ed. Porrúa (= Col. Biblioteca Porrúa<br />

N. 41, 42 e 43). Introduzione di León Portilla,<br />

Città del Messico 1986, 3 voll., T. III, p. 449; altre<br />

cause della scarsezza di fonti d’archivio furono i furti,<br />

gli incendi (ricordiamo quello dell’Archivio Comunale<br />

di Città del Messico del 1692), la legislazione<br />

sulla carta, il suo riciclaggio ad uso commerciale,<br />

ecc.<br />

7) Cfr G. Grijales - E. J. Burrus, Bibliografia Guadalupana<br />

(1531-1984). Guadalupan Bibliography<br />

(1531-1984), Washington 1986; comprende 1049 titoli,<br />

in ordine cronologico; e le raccolte di Héctor Rogel<br />

H.- Francisco Organista - Guadalupe Marín; E. de la<br />

Torre Villar - R. Navarro de Anda (1982); E. Chávez<br />

Sánchezharaccolto2206titolisul tema guadalupano.<br />

8) G. Grijales - E. J. Burrus, Bibliografia Guadalupana<br />

(1531-1984). Guadalupan Bibliography (1531-<br />

1984), Georgetown University Press, Washington<br />

1986, p. VII. Burrus S.J. ha scoperto il manoscritto<br />

più antico giunto fino a noi del Nican Mopohua nel-<br />

quando pensava che non vi era alcun<br />

documento del secolo XVI che provava<br />

il fatto storico delle apparizioni e la devozione<br />

guadalupana espressa fin da allora.<br />

Se la sua asserzione corrispondeva<br />

alla realtà al tempo in cui egli scriveva<br />

(1888), di certo non può essere riaffermata<br />

oggi» (8).<br />

Fonti archeologiche<br />

e iconografiche<br />

Nel settore archeologico, gli scavi in<br />

uno dei presunti luoghi di nascita di<br />

Juan Diego, Cuautitlán (Stato del Messico)<br />

portano alla luce elementi importanti<br />

che confermano la tradizione orale e<br />

altre fonti scritte. La stessa cosa può<br />

dirsi con gli oggetti di culto di Guadalupe<br />

e di Juan Diego.<br />

In Messico si contendono il luogo di<br />

nascita o di abitazione di Juan Diego:<br />

Cuatitlán, Tulpetlac e San Juanico, tutti<br />

situati nella grande vallata dell’Anahuac.<br />

Non si può stabilire con certezza assoluta<br />

quale dei tre sia il luogo della sua nascita,<br />

ma certamente tutti e tre i luoghi<br />

sono legati alla sua biografia. A Cuautitlán<br />

si trova una chiesa dedicata alla<br />

Madonna di Guadalupe; la costruzione<br />

fu iniziata alla fine del Settecento. Sotto<br />

di essa fu scoperta una casa indigena<br />

preispanica; accanto ad essa, già nel<br />

Cinquecento, fu costruita una piccola<br />

cappella i cui resti archeologici si possono<br />

ancora vedere. Gli indios testimoni<br />

nelle «Informaciones Jurídicas» del 1666<br />

hanno affermato unanimemente che<br />

questo era il luogo nativo di Juan Diego;<br />

queste «Informaciones Jurídicas» vanno<br />

rivalorizzate come la verifica di una tradizione<br />

indigena viva su questo tema. A<br />

Cuautitlán fu eretto un convento francescano<br />

nei cui registri parrocchiali dal<br />

1587 si trovano numerosi nomi «Juan<br />

Diego», nome poco usato altrove e qui<br />

ripetuto in onore al veggente. Nel 1853<br />

si sono raccolte altre testimonianze degli<br />

indios di Cuatitlán; questi Atti sono in<br />

possesso di un notaio del luogo, Covarrubias,<br />

attivo qui già dal Seicento (9).<br />

La tradizione orale a Cuatitlán si dimostra<br />

ancora viva in molte feste e mercati<br />

(tianguis) che si celebrano ininterrottamente<br />

dal periodo preispanico. Questo<br />

dimostra anche l’affidabilità di queste<br />

tradizionioraliconfrequentiriscontri nell’archeologia<br />

e nella letteratura scritta.<br />

L’iconografia di Juan Diego, legata a<br />

quella guadalupana, cresce a partire dal<br />

Seicento, soprattutto nei luoghi a predominanza<br />

india. Non lontano da Cuautitlán,<br />

a Tepozotlán, i Gesuiti costruirono<br />

uno dei loro centri di formazione più<br />

Note<br />

importanti. Essi sono stati diffusori convinti<br />

della traditio guadalupana. Per<br />

questo si comprende che abbiano dedicato<br />

una chiesa nel paese di San Lorenzo<br />

Río Tenco alla Madonna di Guadalupe.<br />

Questa chiesa ha un aspetto peculiarmente<br />

guadalupano: l’altare maggiore<br />

e la sua pala rappresentano la tilma<br />

con l’icona guadalupana; una scultura<br />

di Juan Diego, con le braccia aperte sostiene<br />

altare e pala con quest’icona;<br />

Juan Diego occupa il posto dell’angelo<br />

nell’icona tradizionale guadalupana, nella<br />

stessa posizione che ha l’angelo che<br />

afferra il lembo del manto della Madonna<br />

e lo mostra al popolo.<br />

Fra le fonti figurative campeggia per<br />

la sua importanza l’«ayate» dove è dipinta<br />

l’immagine della Vergine Maria, che<br />

secondo la tradizione orale e alcuni dei<br />

documenti già del s. XVI, è la stessa<br />

«tilma» di Juan Diego (10). In alcuni documenti<br />

spagnoli si trova questo dato,<br />

come nelle note scritte nei primi anni<br />

del 1600, di Suor Ana de Cristo, compagna<br />

di viaggio della monaca francescana<br />

JerónimadelaAsunción,nel loro viaggio<br />

verso le Filippine attraverso il Messico.<br />

Fin dal secolo XVI la produzione iconografica<br />

guadalupana è stata costante<br />

sia in Messico che nel resto dei domini<br />

dell’America spagnola. I grandi pittori<br />

messicani dei secoli XVII e XVIII ci<br />

hanno lasciato numerosi dipinti su questo<br />

tema. Inoltre, le chiese costruite in<br />

onore della Vergine di Guadalupe, dal<br />

secolo XVII in poi, si moltiplicano in<br />

Messico e nel resto dell’America spagnola<br />

e nella Spagna stessa.<br />

Osservazioni<br />

sulle fonti indigene<br />

e «meticce»<br />

Nell’opera di F. González Fernández<br />

— E. Chávez Sánchez — J. L. Guerrero<br />

Rosado vengono presentati 27 documenti<br />

o testimonianze indigene guadalupane<br />

di diversa provenienza e di diverso valore<br />

e interpretazione, e 8 di provenienza<br />

mista india-spagnola o meticcia, fra cui<br />

emergono quelli appartenenti a Fernando<br />

de Alva Itlilxóchitl e il cosiddetto Codice<br />

Escalada, scoperto di recente dal<br />

gesuita spagnolo Javier Escalada (11).<br />

Tra le fonti indigene, quella principale<br />

è indubbiamente «El Nican Mopohua»,<br />

attribuita allo scrittore indio Antonio Valeriano<br />

(1520-1606) sulla cui paternità<br />

oggi, i migliori esperti non hanno dubbi<br />

(12). Il documento ha una struttura poetica<br />

ed è «una testimonianza privilegiata<br />

del processo di transculturazione del cristianesimo<br />

della Nuova Spagna (13).<br />

la Biblioteca Lennox di New York (USA), Sezione<br />

Manoscritti, Monumento Guadalupano. Burrus fa risalire<br />

il MS alla metà del secolo XVI: E. Burrus, The<br />

Oldest copy of the Nican Mopohua, CARA, Washington<br />

1981.<br />

9) Io stesso ho visto tali Atti attualmente custoditi<br />

dal cronista della città, Lic. Fragoso.<br />

10) Gli studi sulla «tilma» sono ancora parziali.<br />

Agli inizi degli anni ottanta si sono effettuati alcuni<br />

interventi assai discutibili sotto la diretta responsabilità<br />

delle allora Autorità della Basilica e senza la conoscenza<br />

dell’Arcivescovo del Messico e della Santa<br />

Sede. Il museo della Basilica conserva la documentazione<br />

completa fotografica e scritta di un tale intervento<br />

così come di tutto il materiale asportato. Questa<br />

documentazione è ancora inedita.<br />

11) Cfr su questo documento en: El encuentro... ,<br />

pp. 329-352.<br />

12) Cfr J. L. Guerrero, El Nican Mopohua. Un intento<br />

de exégesis, U.P. di Città del Messico, 2 voll.,<br />

1998.; e il recente studio di M. León-Portilla, Tonantzin<br />

Guadalupe. Pensamiento náhuatl y mensaje<br />

cristiano en el «Nican mopohua», FCE, México<br />

2000. Reimpresión: 2001.<br />

13) R. Nebel, «Nican Mopohua». Cosmovisión indígena<br />

e inculturación cristiana, in Hans - Jurgen<br />

Prien (ed), Religiosidad e Historiografía. La irrupción<br />

del pluralismo religioso en América y su elaboración<br />

metódica en la historiografía, Frankfurt am<br />

Main: Vervuert, - Madrid: Iberoamericana, 1998,<br />

238.<br />

14) Ibidem, p. 47.<br />

15) Ibidem, p. 236.<br />

16) Ibidem, p. 238.<br />

17) Il «Codice è stato studiato da parte di una ventina<br />

di specialisti interdisciplinari coordinati dall’Istituto<br />

di Fisica della U.N.A.M., e anche dal Dr Ch. E.<br />

Dibble dell’Università di Utah (USA) e dai periti in<br />

grafoscopia della Banca del Messico. I risultati, tutti<br />

favorevoli, si possono vedere nell’Appendice dell’Enciclopedia<br />

Gudalaupana. Uno studente graduato de<br />

«Ciencias de la Comunicación» lanciò a metà del<br />

2001 una pagina di internet con un suo lavoro critico<br />

sul «Códice 1548»; lo studente sopradetto non ha<br />

mai visto il codice originale.<br />

Non si può dubitare del contenuto storico<br />

degli elementi essenziali attorno ai<br />

quali l’Autore costruisce la sua opera<br />

storico-letteraria. Lo studioso nahuatliaco<br />

Edmundo O’Gorman sostiene che<br />

Valeriano scrisse il Nican Mopohua nel<br />

1556. Da parte sua un altro noto nahuatliaco<br />

Miguel León Portilla concorda<br />

con O’Gorman e ricorda, citando i frati<br />

missionari contemporanei Sahagún e<br />

Torquemada, che Valeriano era un noto<br />

latinista e anche un illustre maestro alla<br />

famosa scuola francescana di Santa<br />

Cruz de Tlatelolco; egli propone una sua<br />

interessante ipotesi che citiamo nella nostra<br />

traduzione:<br />

«Ciò che stava succedendo al Tepeyac<br />

pareva provare che la Madre di Dio aveva<br />

scelto questo luogo per manifestare lì<br />

il suo amore e protezione a quanti da lei<br />

andassero. Se per questo tanti andavano<br />

al Tepeyac, non era una immaginazione<br />

pensare che si stava compiendo il desiderio,<br />

la volontà di Tonantzin, Nostra<br />

Madre de Guadalupe, di avere in quel<br />

luogo il suo santuario [...]. Valeriano<br />

avrebbe composto quindi il suo racconto,<br />

con grande forza teatrale, attorno ad<br />

un indio, uomo del popolo, al quale dovette<br />

dare il nome. Se questo non esisteva,<br />

il suo racconto correva il pericolo di<br />

essere considerato come frutto della sua<br />

fantasia. È logico quindi pensare che il<br />

nome di Juan Diego si trovava già vincolato<br />

da molto prima con la signora venerata<br />

nel Tepeyac. Bisogna ricordare<br />

qui il documento noto come «informaciones<br />

de los viejos de Cuauhtitlán»,<br />

paese del quale si afferma che era nativo<br />

Juan Diego. Queste testimonianze apprese<br />

dalle labbra di diversi uomini e<br />

donne indigeni di età avanzata, per una<br />

18) Cfr in El encuentro...; nuove scoperte in proposito<br />

nell’Archivio S. Vaticano e nell’Archivio della<br />

Basilica di Guadalupe, confermano tale interesse<br />

pontificio. Alcuni, ma non tutti, si trovano già pubblicati<br />

da: Documentario Guadalupano, 1531-1768.<br />

Monumenta Historica Guadalupanensia, N. 3. Ed.<br />

Tradición, México 1980, 299 ps. In questo Centro si<br />

trovano raccaolti diversi Ms (Cfr Comemoración<br />

Guadalupana 450, México 1984, p. 451). Copia de<br />

los Documentos Pontificios y de los Exmos. y Revmos.<br />

Sres. Delegados Apostólicos que obran en el<br />

Archivo de la Secretaría del Arzobispado de México,<br />

Concediendo indulgencias al culto guadalupano, en<br />

Pascual Díaz Barreto, Carta pastoral del IV Centenario<br />

de las Apariciones, México 1931.<br />

19) Nebel, Ibidem, pp. 237-238.<br />

20) Cfr in «Columbian Consequences», vol. 2, Archeological<br />

and Historical Perspectives on the Spanish<br />

Border Lands East, Washington and London<br />

(1990), e in «The Recovery of Meaning», Historical<br />

Archeology in the Eastern United States, edited by<br />

Marc P. Leone and Parker V. Potter, Jr., Smithsonian<br />

Institution Press, Washington and London, s. d.<br />

John S. Belmont, con lettera datata a Kanab, Ut., il<br />

25 maggio del 2000, su questi ritrovamenti al p. J.<br />

Escalada.<br />

21) Sulle origini di questo nome della Spagna/Estremadura,<br />

dato alla Vergine messicana esistono<br />

teorie divergenti: da quelle che sostengono che<br />

si tratti della corruzione castigliana di un nome indigeno<br />

a quella più diffusa secondo la quale il nome fu<br />

scelto esplicitamente (come compare già nel Nican<br />

Mopohua) perché fosse chiaro che si trattava della<br />

Vergine Maria, venerata sotto quel titolo nella patria<br />

di molti missionari e conquistadores.<br />

22) La tomba di Juan Diego non ci è conosciuta<br />

ancora; il fatto si da spesso anche nel caso di personaggi<br />

illustri, sia indigeni che spagnoli. A Guadalupe,<br />

secondo una tradizione, fu eretta una «cappella» sul<br />

luogo in cui si trovava la casupola di Juan Diego,<br />

non lontano dal santuario della Vergine. La tradizione<br />

dice che Juan Diego si ritirò presso il «santuario».<br />

Il fatto è normale nella tradizione cristiana, ma lo<br />

era anche in quella indigena messicana. Alcuni continuano<br />

questa tradizione anche dopo il battesimo,<br />

ritirandosi a servire nelle chiese dei conventi, come<br />

ci ricorda il fra Gerónimo de Mendieta nella sua Historia<br />

Eclesiástica Indiana.<br />

disposizione emessa nel 1665 da parte<br />

del Capitolo Metropolitano, fanno certamente<br />

luce attorno alla persona di Juan<br />

Diego. Le numerose notizie che ci offrono<br />

relative a lui, coincidenti fra di loro,<br />

sono degne di essere tenute in conto».<br />

Dopo aver aggiunta qualche altra osservazione<br />

su altre forme letterarie dell’antica<br />

tradizione nahuatl certamente familiari<br />

a Valeriano, conclude il noto<br />

nahautliaco: «Questo non vuol dire che<br />

Valeriano tradisca se stesso volendo far<br />

passare come storico il racconto delle<br />

origini della pittura e del culto nel Tepeyac.<br />

In realtà, più che inventare una<br />

storia, egli forse ha messo insieme diverse<br />

tradizioni. Era un fatto evidente —<br />

come riferiscono i dichiaranti del 1556che<br />

la cappella attraeva molta gente, indios<br />

e spagnoli [...] Non era lontano<br />

dalla verità che fosse stato — come in<br />

tanti altri racconti — un intermediario<br />

fra la Vergine e colui che doveva ordinare,<br />

che si mettesse in pratica il suo<br />

desiderio, che le venisse costruito un<br />

santuario. Qualcosa si dovette dire allora,<br />

come continuarono affermando gli<br />

anziani di Cuauhtitlán, sul macehuatl<br />

Juan Diego, oriundo di quel luogo. Di<br />

fatto il nome di Juan Diego e la menzione<br />

di una manifestazione di Totlazonantzin,<br />

Nostra preziosa madre [Guadalupe],<br />

sono ricordati in vari annali. Tra di<br />

essi si trovano quelli di Tlatelolco e México,<br />

quelli di Puebla e di Tlaxcala e l’<br />

Añalejo de Bartolache, che registrano<br />

un anno equivalente al 1531 per ciò che<br />

riguarda Tonantzin [Guadalupe] e quello<br />

del 1540 [sic] per la morte di Juan<br />

Diego. Tutto ciò lascia quindi intravedere<br />

che effettivamente, così come concorreva<br />

molta gente alla cappella del Tepeyac,<br />

già molto prima del 1556, anche si<br />

era ormai diffusa la tradizione che parlava<br />

di Juan Diego e delle apparizioni di<br />

Tonantzin [Guadalupe]»<br />

Leon Portilla, con grande onestà<br />

scientifica di esperto in lingua e letteratura<br />

nahuatl, riconosce quindi una verità<br />

evidente, che lo storico di professione<br />

non può non verificare comparandola<br />

con altri documenti e arrivando alla<br />

doppia conclusione: la forma poetica<br />

della relazione dove si incorporano sia<br />

forme poetiche antiche e forme cristiane<br />

recenti, imparate nella scuola francescana,<br />

e i dati storici che vengono presi dai<br />

testimoni e dalla tradizione viva (i fatti e<br />

testimoni erano «vecchi» di appena pressapoco<br />

di vent’anni) e che vengono presentati<br />

in forma poetica di una bellezza<br />

straordinaria dove si trovano congiugate<br />

«dos visiones del mundo, creencias,<br />

metáforas y atisbos, trama y urdimbre<br />

de hilos multicolores...» (14).<br />

Il documento di Antonio Valeriano,<br />

reso noto nel suo testo náhuatl da Lasso<br />

de Vega nel 1649, «è un testo complesso<br />

e, allo stesso tempo, semplice che<br />

è divenuto il paradigma per altre relazione<br />

successive e che influisce decisamente<br />

sul processo religioso del Messico.<br />

In questo testo in náhuatl ciò che<br />

emerge maggiormente è, come aveva<br />

già detto lo storico e nahuatlaco A. María<br />

Garibay, lo straordinario messaggio<br />

della maternità spirituale di Maria, soprattutto<br />

verso i poveri e gli emarginati»<br />

(15). Per tutto ciò, il documento va studiato<br />

nel suo contesto culturale, nella<br />

«configurazione letteraria dell’evento<br />

guadalupano» (16).<br />

Nell’interpretazione delle fonti indigene<br />

guadalupane bisogna anche tener<br />

conto del fatto che esse non sono «pure»<br />

nel senso culturale del concetto,<br />

bensì provengono da indigeni cristiani o<br />

che sono venuti a contatto con il mondo<br />

culturale spagnolo. Non bisogna dimenticare<br />

la provenienza umanistica di molti<br />

frati missionari e di numerosi conquistatori.<br />

Questo umanesimo cristiano si<br />

CONTINUA A PAGINA 7