bok%3A978-3-642-01313-3

bok%3A978-3-642-01313-3

bok%3A978-3-642-01313-3

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Höhlen, Löcher und verschwindende Flüsse<br />

der Universität Zagreb erstmals näher<br />

untersucht. Die Forscher stießen bei<br />

ihren Tauchgängen unter anderem auf<br />

ein weit verzweigtes Höhlensystem<br />

und entdeckten einen unterirdischen<br />

Zufluss, der den Roten See mit Frischwasser<br />

versorgt. Sie nahmen aber auch<br />

eine biologische Inventur im See und<br />

im Krater vor, bei der sie auf eine vielfältige<br />

Tier- und Pflanzenwelt stießen.<br />

Doch nicht nur in Kroatien, Venezuela<br />

oder den USA hat die Erdoberfläche<br />

solche typischen „Macken“,<br />

sondern auch in Deutschland. Hier gibt<br />

es beispielsweise das Teufelsloch in<br />

Nordschwaben, das Neue und das Alte<br />

Eisinger Loch im baden-württembergischen Enzkreis oder die berühmten Erdfälle<br />

von Vlotho aus dem Jahr 1970: Gerade in Norddeutschland haben die existierenden<br />

Einsturzkrater aber oft eine andere Ursache. Denn dort ist es nicht Kalkstein,<br />

der im Untergrund durch Wasser aufgelöst wird, sondern Salz.<br />

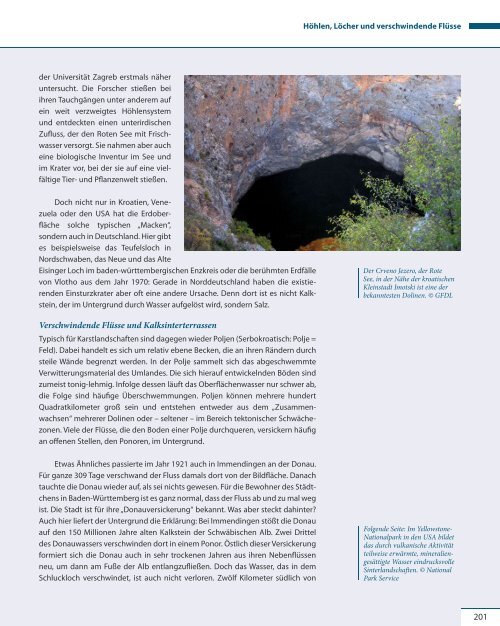

Der Crveno Jezero, der Rote<br />

See, in der Nähe der kroatischen<br />

Kleinstadt Imotski ist eine der<br />

bekanntesten Dolinen. © GFDL<br />

Verschwindende Flüsse und Kalksinterterrassen<br />

Typisch für Karstlandschaften sind dagegen wieder Poljen (Serbokroatisch: Polje =<br />

Feld). Dabei handelt es sich um relativ ebene Becken, die an ihren Rändern durch<br />

steile Wände begrenzt werden. In der Polje sammelt sich das abgeschwemmte<br />

Verwitterungsmaterial des Umlandes. Die sich hierauf entwickelnden Böden sind<br />

zumeist tonig-lehmig. Infolge dessen läuft das Oberflächenwasser nur schwer ab,<br />

die Folge sind häufige Überschwemmungen. Poljen können mehrere hundert<br />

Quadratkilometer groß sein und entstehen entweder aus dem „Zusammenwachsen“<br />

mehrerer Dolinen oder – seltener – im Bereich tektonischer Schwächezonen.<br />

Viele der Flüsse, die den Boden einer Polje durchqueren, versickern häufig<br />

an offenen Stellen, den Ponoren, im Untergrund.<br />

Etwas Ähnliches passierte im Jahr 1921 auch in Immendingen an der Donau.<br />

Für ganze 309 Tage verschwand der Fluss damals dort von der Bildfläche. Danach<br />

tauchte die Donau wieder auf, als sei nichts gewesen. Für die Bewohner des Städtchens<br />

in Baden-Württemberg ist es ganz normal, dass der Fluss ab und zu mal weg<br />

ist. Die Stadt ist für ihre „Donauversickerung“ bekannt. Was aber steckt dahinter?<br />

Auch hier liefert der Untergrund die Erklärung: Bei Immendingen stößt die Donau<br />

auf den 150 Millionen Jahre alten Kalkstein der Schwäbischen Alb. Zwei Drittel<br />

des Donauwassers verschwinden dort in einem Ponor. Östlich dieser Versickerung<br />

formiert sich die Donau auch in sehr trockenen Jahren aus ihren Nebenflüssen<br />

neu, um dann am Fuße der Alb entlangzufließen. Doch das Wasser, das in dem<br />

Schluckloch verschwindet, ist auch nicht verloren. Zwölf Kilometer südlich von<br />

Folgende Seite: Im Yellowstone-<br />

Nationalpark in den USA bildet<br />

das durch vulkanische Aktivität<br />

teilweise erwärmte, mineraliengesättigte<br />

Wasser eindrucksvolle<br />

Sinterlandschaften. © National<br />

Park Service<br />

201