alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht

alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht

alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

156 Die <strong>alttestamentlichen</strong> <strong>Zitate</strong> in den paulinischen Briefen <strong>und</strong> im Hebräerbrief.<br />

17<br />

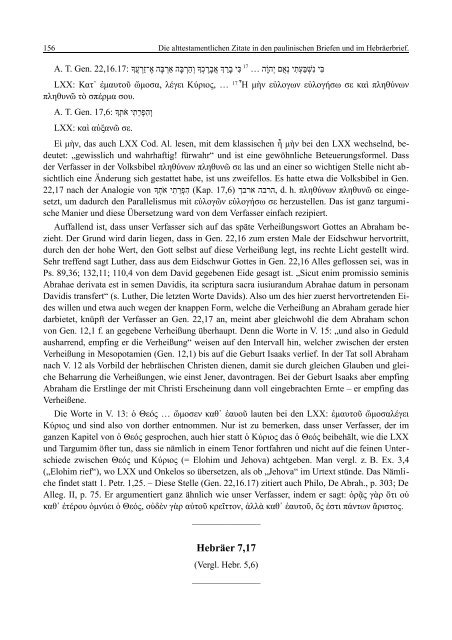

A. T. Gen. 22,16.17: ךòע xרÅז־ùא הùב xרא הב xרÅהxו ךxכ ùרבòא ך tרב יãכ … הוהxי םÛאxנ יãתxעÅבxשãנ יãב<br />

LXX: Κατ᾽ ἐμαυτοῦ ὤμοσα, λέγει Κύριος, … 17 Ἦ μὴν εὐλογων εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων<br />

πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου.<br />

A. T. Gen. 17,6: ךxתéא יãתtרxפãהxו<br />

LXX: καὶ αὐξανῶ σε.<br />

Εὶ μὴν, das auch LXX Cod. Al. lesen, mit dem klassischen ἦ μὴν bei den LXX wechselnd, bedeutet:<br />

„gewisslich <strong>und</strong> wahrhaftig! fürwahr“ <strong>und</strong> ist eine gewöhnliche Beteuerungsformel. Dass<br />

der Verfasser in der Volksbibel πληθύνων πληθυνῶ σε las <strong>und</strong> an einer so wichtigen Stelle nicht absichtlich<br />

eine Änderung sich gestattet habe, ist uns zweifellos. Es hatte etwa die Volksbibel in Gen.<br />

22,17 nach der Analogie von ךxתé א יãת tרxפãה (Kap. 17,6) ךברא הברה, d. h. πληθύνων πληθυνῶ σε eingesetzt,<br />

um dadurch den Parallelismus mit εὐλογῶν εὐλογήσω σε herzustellen. Das ist ganz targumische<br />

Manier <strong>und</strong> diese Übersetzung ward von dem Verfasser einfach rezipiert.<br />

Auffallend ist, dass unser Verfasser sich auf das späte Verheißungswort Gottes an Abraham bezieht.<br />

Der Gr<strong>und</strong> wird darin liegen, dass in Gen. 22,16 zum ersten Male der Eidschwur hervortritt,<br />

durch den der hohe Wert, den Gott selbst auf diese Verheißung legt, ins rechte <strong>Licht</strong> gestellt wird.<br />

Sehr treffend sagt Luther, dass aus dem Eidschwur Gottes in Gen. 22,16 Alles geflossen sei, was in<br />

Ps. 89,36; 132,11; 110,4 von dem David gegebenen Eide gesagt ist. „Sicut enim promissio seminis<br />

Abrahae derivata est in semen Davidis, ita scriptura sacra iusiurandum Abrahae datum in personam<br />

Davidis transfert“ (s. Luther, Die letzten Worte Davids). Also um des hier zuerst hervortretenden Eides<br />

willen <strong>und</strong> etwa auch wegen der knappen Form, welche die Verheißung an Abraham gerade hier<br />

darbietet, knüpft der Verfasser an Gen. 22,17 an, meint aber gleichwohl die dem Abraham schon<br />

von Gen. 12,1 f. an gegebene Verheißung überhaupt. Denn die Worte in V. 15: „<strong>und</strong> also in Geduld<br />

ausharrend, empfing er die Verheißung“ weisen auf den Intervall hin, welcher zwischen der ersten<br />

Verheißung in Mesopotamien (Gen. 12,1) bis auf die Geburt Isaaks verlief. In der Tat soll Abraham<br />

nach V. 12 als Vorbild der hebräischen Christen dienen, damit sie durch gleichen Glauben <strong>und</strong> gleiche<br />

Beharrung die Verheißungen, wie einst Jener, davontragen. Bei der Geburt Isaaks aber empfing<br />

Abraham die Erstlinge der mit Christi Erscheinung dann voll eingebrachten Ernte – er empfing das<br />

Verheißene.<br />

Die Worte in V. 13: ὁ Θεός … ὤμοσεν καθ᾽ ἑαυοῦ lauten bei den LXX: ἐμαυτοῦ ὤμοσαλέγει<br />

Κύριος <strong>und</strong> sind also von dorther entnommen. Nur ist zu bemerken, dass unser Verfasser, der im<br />

ganzen Kapitel von ὁ Θεός gesprochen, auch hier statt ὁ Κύριος das ὁ Θεός beibehält, wie die LXX<br />

<strong>und</strong> Targumim öfter tun, dass sie nämlich in einem Tenor fortfahren <strong>und</strong> nicht auf die feinen Unterschiede<br />

zwischen Θεός <strong>und</strong> Κύριος (= Elohim <strong>und</strong> Jehova) achtgeben. Man vergl. z. B. Ex. 3,4<br />

(„Elohim rief“), wo LXX <strong>und</strong> Onkelos so übersetzen, als ob „Jehova“ im Urtext stünde. Das Nämliche<br />

findet statt 1. Petr. 1,25. – Diese Stelle (Gen. 22,16.17) zitiert auch Philo, De Abrah., p. 303; De<br />

Alleg. II, p. 75. Er argumentiert ganz ähnlich wie unser Verfasser, indem er sagt: ὁρᾷς γὰρ ὅτι οὐ<br />

καθ᾽ ἐτέρου ὀμνύει ὁ Θεός, οὐδὲν γὰρ αὐτοῦ κρεῖττον, ἀλλὰ καθ᾽ ἑαυτοῦ, ὅς ἐστι πάντων ἄριστος.<br />

_______________<br />

Hebräer 7,17<br />

(Vergl. Hebr. 5,6)<br />

_______________