alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht

alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht

alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Die <strong>alttestamentlichen</strong> <strong>Zitate</strong> im Evangelium des Matthäus. 29<br />

καὶ σκιᾷ θανάτου wiedergab. Sie trennte לÅצ von תùומ <strong>und</strong> schob nun, um nicht zwei von ץרא abhängige<br />

Nomina zu behalten, zwischen ץרא <strong>und</strong> לצ die Kopula ו ein. Das Wort תומלצ hat erst im Laufe der<br />

Zeit den Sinn „Schatten des Todes“ erhalten; ursprünglich wird es תומxלÅצ „Finsternis“, parallel ךùשח,<br />

bedeutet haben. Solche Bereicherung des Lexikons zufolge uralter Missverständnisse kennt jede<br />

Sprache. Wir haben in dieser Deutung des Wortes תומלצ (einer Nebenform zu םלצ) jedenfalls ein<br />

sinniges Wortspiel anzuerkennen.<br />

Merkwürdig ist noch das Missverständnis der LXX zu Anfang von Jes. 8,23: Τοῦτπ πρῶτον πίε,<br />

ταχὺ ποίει χώρα Ζαβουλών, das schon Tertullian <strong>und</strong> Hieronymus als vorhanden bezeugen. Grotius<br />

vermutet sinnreich, dass sie das לקה durch ein selbstgemachtes Wort ἐταχυποιεῖ übersetzt hätten;<br />

daraus sei das zu Anfang stehende πίε entstanden, <strong>und</strong> hätten wir also eine Doublette im LXX-Text.<br />

Wir sehen hier wieder, wie unentwirrbar der Text der LXX a. a. O. für die Volksbibel sein musste.<br />

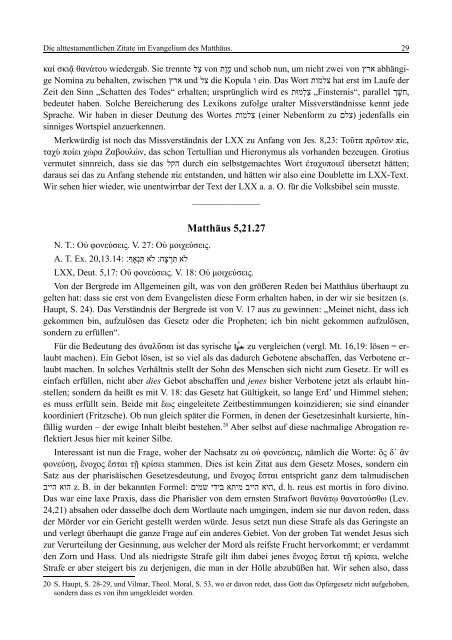

N. T.: Οὐ φονεύσεις. V. 27: Οὐ μοιχεύσεις.<br />

A. T. Ex. 20,13.14: ׃ףאxנãת אל ׃חצ xרãת אל<br />

_______________<br />

Matthäus 5,21.27<br />

LXX, Deut. 5,17: Οὐ φονεύσεις. V. 18: Οὐ μοιχεύσεις.<br />

Von der Bergrede im Allgemeinen gilt, was von den größeren Reden bei Matthäus überhaupt zu<br />

gelten hat: dass sie erst von dem Evangelisten diese Form erhalten haben, in der wir sie besitzen (s.<br />

Haupt, S. 24). Das Verständnis der Bergrede ist von V. 17 aus zu gewinnen: „Meinet nicht, dass ich<br />

gekommen bin, aufzulösen das Gesetz oder die Propheten; ich bin nicht gekommen aufzulösen,<br />

sondern zu erfüllen“.<br />

Für die Bedeutung des ἀναλῦσαι ist das syrische zu vergleichen (vergl. Mt. 16,19: lösen = erlaubt<br />

machen). Ein Gebot lösen, ist so viel als das dadurch Gebotene abschaffen, das Verbotene erlaubt<br />

machen. In solches Verhältnis stellt der Sohn des Menschen sich nicht zum Gesetz. Er will es<br />

einfach erfüllen, nicht aber dies Gebot abschaffen <strong>und</strong> jenes bisher Verbotene jetzt als erlaubt hinstellen;<br />

sondern da heißt es mit V. 18: das Gesetz hat Gültigkeit, so lange Erd’ <strong>und</strong> Himmel stehen;<br />

es muss erfüllt sein. Beide mit ἕως eingeleitete Zeitbestimmungen koinzidieren; sie sind einander<br />

koordiniert (Fritzsche). Ob nun gleich später die Formen, in denen der Gesetzesinhalt kursierte, hinfällig<br />

wurden – der ewige Inhalt bleibt bestehen. 20 Aber selbst auf diese nachmalige Abrogation reflektiert<br />

Jesus hier mit keiner Silbe.<br />

Interessant ist nun die Frage, woher der Nachsatz zu οὐ φονεύσεις, nämlich die Worte: ὅς δ᾽ ἂν<br />

φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει stammen. Dies ist kein Zitat aus dem Gesetz Moses, sondern ein<br />

Satz aus der pharisäischen Gesetzesdeutung, <strong>und</strong> ἔνοχος ἔσται entspricht ganz dem talmudischen<br />

בייה אוה z. B. in der bekannten Formel: םימש ידיב אתימ בייה אוה, d. h. reus est mortis in foro divino.<br />

Das war eine laxe Praxis, dass die Pharisäer von dem ernsten Strafwort θανάτῳ θανατούσθω (Lev.<br />

24,21) absahen oder dasselbe doch dem Wortlaute nach umgingen, indem sie nur davon reden, dass<br />

der Mörder vor ein Gericht gestellt werden würde. Jesus setzt nun diese Strafe als das Geringste an<br />

<strong>und</strong> verlegt überhaupt die ganze Frage auf ein anderes Gebiet. Von der groben Tat wendet Jesus sich<br />

zur Verurteilung der Gesinnung, aus welcher der Mord als reifste Frucht hervorkommt; er verdammt<br />

den Zorn <strong>und</strong> Hass. Und als niedrigste Strafe gilt ihm dabei jenes ἔνοχος ἔσται τῇ κρἱσει, welche<br />

Strafe er aber steigert bis zu derjenigen, die man in der Hölle abzubüßen hat. Wir sehen also, dass<br />

20 S. Haupt, S. 28-29, <strong>und</strong> Vilmar, Theol. Moral, S. 53, wo er davon redet, dass Gott das Opfergesetz nicht aufgehoben,<br />

sondern dass es von ihm umgekleidet worden.