alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht

alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht

alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

84 Die <strong>alttestamentlichen</strong> <strong>Zitate</strong> der Apostelgeschichte.<br />

wahrer Gottesdienst zu nennen, wie die offenbare Abgötterei in der Wüste. Darum (V. 27) wie dort<br />

das äußerlich abgöttische Volk das heilige Land nicht betrat, so werde jetzt das innerlich abgöttische<br />

aus dem heiligen Lande herausgeworfen werden.“ Eine Notiz, die von diesem in der Wüste geübten<br />

Gottesdienst zeugt, finden wir, außer dem Dienste des goldenen Kalbes, auch Lev. 17,7: „<strong>und</strong> nicht<br />

sollen sie ferner opfern ihre Opfer den Seirim, denen sie nachhuren“ (vergl. noch etwa Deut. 4,19;<br />

12,8). Übrigens bemerkt Hengstenberg, a. a. O. S. 118, mit vollem <strong>Recht</strong>, dass ja eine große Lücke<br />

zwischen dem zweiten <strong>und</strong> vierzigsten Jahre des Zuges durch die Wüste im Pentateuch statthabe,<br />

wo die Geschichtsschreibung pausiert, <strong>und</strong> uns Nichts von dem Tun <strong>und</strong> Treiben der dem Aussterben<br />

geweihten Generation mitgeteilt wird.<br />

Was den Dienst des goldenen Kalbes anbetrifft, so behält Meier, Geschichte der poetischen Nationalliteratur<br />

der Hebräer, 1856, S. 28, noch immer <strong>Recht</strong>, wenn er sagt: „Wir finden nirgends den<br />

ägyptischen Götzen- <strong>und</strong> Naturdienst, am wenigsten den Tierdienst (in Israel). In Ägypten verehrte<br />

man nur einen lebendigen Stier; das goldene Kalb ist eine echt semitische <strong>und</strong> kanaanitische Form<br />

des Naturdienstes <strong>und</strong> es stellt den Baal vor“. Auf das Gleiche kam auch der Kälberdienst Jerobeams<br />

hinaus. Unter םי ãריãעxש in Lev. 17,7 möchten wir einen Plural wie םיãדtש, was „Herren“ bedeutet<br />

<strong>und</strong> parallel dem Worte לÅעÅב, םיãלעxב steht, verstehen. Wir übersetzen es durch „die Schrecklichen“<br />

von der Rad. רעש „horruit“. Es sind Götter des semitischen oder kanaanitischen Naturdienstes gemeint.<br />

Wenn nun Amos diesen Göttern hier Namen gibt, so bereichert er aus der besten Quelle unsere<br />

Kenntnis des altsemitischen Götzendienstes. Wir lehnen somit Hengstenbergs Ansicht, wonach<br />

Amos eine Anbetung ägyptischer Götzen den Israeliten in der Wüste imputiere, ab (vergl. a. a. O. S.<br />

110-112). Es ist <strong>und</strong> bleibt aber sehr schwierig, die Amosstelle religionsgeschichtlich auf genügende<br />

Weise auszulegen. Vielleicht gab der Prophet Amos, wenn die obige Ansicht Schraders <strong>Recht</strong> hat,<br />

den in der Wüste verehrten Göttern zeitgemäße Namen, damit man zwischen den damals <strong>und</strong> jetzt<br />

(zur Zeit des Amos) verehrten Göttern die nötige Parallele ziehen möge.<br />

_______________<br />

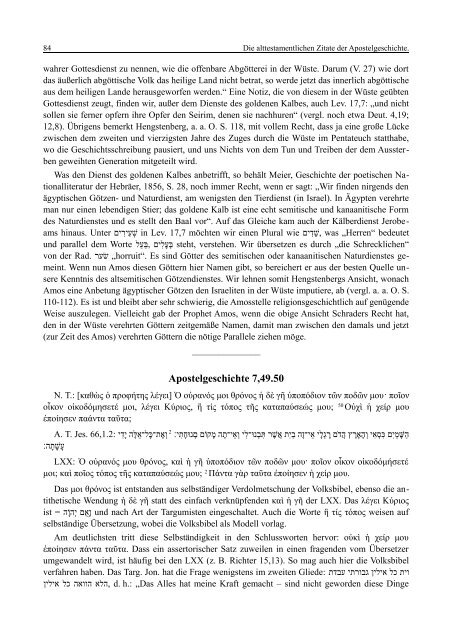

Apostelgeschichte 7,49.50<br />

N. T.: [καθὼς ὁ προφήτης λέγει] Ὁ οὐρανός μοι θρόνος ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου· ποῖον<br />

οἶκον οἱκοδόμησετέ μοι, λέγει Κύριος, ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου; 50 Οὐχὶ ἡ χείρ μου<br />

ἐποίησεν παάντα ταῦτα;<br />

2<br />

A. T. Jes. 66,1.2: יãדי הùלtא־לכ־תùאxו ׃יãתחונxם םוקמ הùת־יtאxו יãל־ונxבãת רùשòא תãיÅב הùז־יtא ילxגר םé דòה ץ ùראהxו יãאxסãכ םãיÅמשÅה<br />

׃התשע<br />

LXX: Ὁ οὐρανός μου θρόνος, καὶ ἡ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου· ποῖον οἶκον οἱκοδόμήσετέ<br />

μοι; καὶ ποῖος τόπος τῆς καταπαύσεώς μου; 2 Πάντα γὰρ ταῦτα ἐποίησεν ἡ χείρ μου.<br />

Das μοι θρόνος ist entstanden aus selbständiger Verdolmetschung der Volksbibel, ebenso die antithetische<br />

Wendung ἡ δὲ γῆ statt des einfach verknüpfenden καὶ ἡ γῆ der LXX. Das λέγει Κύριος<br />

ist = הוהxי םÛאxן <strong>und</strong> nach Art der Targumisten eingeschaltet. Auch die Worte ἢ τίς τόπος weisen auf<br />

selbständige Übersetzung, wobei die Volksbibel als Modell vorlag.<br />

Am deutlichsten tritt diese Selbständigkeit in den Schlussworten hervor: οὐκὶ ἡ χείρ μου<br />

ἐποίησεν πάντα ταῦτα. Dass ein assertorischer Satz zuweilen in einen fragenden vom Übersetzer<br />

umgewandelt wird, ist häufig bei den LXX (z. B. Richter 15,13). So mag auch hier die Volksbibel<br />

verfahren haben. Das Targ. Jon. hat die Frage wenigstens im zweiten Gliede: תדבע יתרובג ןיליא לכ תיו<br />

ןיליא לכ האווה אלה, d. h.: „Das Alles hat meine Kraft gemacht – sind nicht geworden diese Dinge