Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University

Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University

Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

6. Analyse des Bruchverhaltens in der Tieflage und im Übergangsbereich<br />

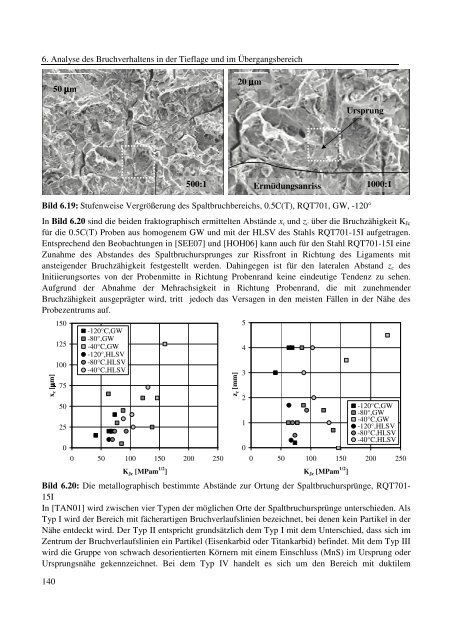

Bild 6.19: Stufenweise Vergrößerung des Spaltbruchbereichs, 0.5C(T), RQT701, GW, -120°<br />

In Bild 6.20 sind die beiden fraktographisch ermittelten Abstände xc und zc über die Bruchzähigkeit KJc<br />

für die 0.5C(T) Proben aus homogenem GW und mit der HLSV des Stahls RQT701-15I aufgetragen.<br />

Entsprechend den Beobachtungen in [SEE07] und [HOH06] kann auch für den Stahl RQT701-15I eine<br />

Zunahme des Abstandes des Spaltbruchursprunges zur Rissfront in Richtung des Ligaments mit<br />

ansteigender Bruchzähigkeit festgestellt werden. Dahingegen ist für den lateralen Abstand zc des<br />

Initiierungsortes von der Probenmitte in Richtung Probenrand keine eindeutige Tendenz zu sehen.<br />

Aufgrund der Abnahme der Mehrachsigkeit in Richtung Probenrand, die mit zunehmender<br />

Bruchzähigkeit ausgeprägter wird, tritt jedoch das Versagen in den meisten Fällen in der Nähe des<br />

Probezentrums auf.<br />

x c [µm]<br />

140<br />

50 µm<br />

150<br />

125<br />

100<br />

75<br />

50<br />

25<br />

0<br />

-120°C,GW<br />

-80°,GW<br />

-40°C,GW<br />

-120°,HLSV<br />

-80°C,HLSV<br />

-40°C,HLSV<br />

0 50 100 150 200 250<br />

K Jc [MPam 1/2 ]<br />

500:1<br />

z c [mm]<br />

20 µm<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

Ermüdungsanriss<br />

0 50 100 150 200 250<br />

K Jc [MPam 1/2 ]<br />

Ursprung<br />

1000:1<br />

-120°C,GW<br />

-80°,GW<br />

-40°C,GW<br />

-120°,HLSV<br />

-80°C,HLSV<br />

-40°C,HLSV<br />

Bild 6.20: Die metallographisch bestimmte Abstände zur Ortung der Spaltbruchursprünge, RQT701-<br />

15I<br />

In [TAN01] wird zwischen vier Typen der möglichen Orte der Spaltbruchursprünge unterschieden. Als<br />

Typ I wird der Bereich mit fächerartigen Bruchverlaufslinien bezeichnet, bei denen kein Partikel in der<br />

Nähe entdeckt wird. Der Typ II entspricht grundsätzlich dem Typ I mit dem Unterschied, dass sich im<br />

Zentrum der Bruchverlaufslinien ein Partikel (Eisenkarbid oder Titankarbid) befindet. Mit dem Typ III<br />

wird die Gruppe von schwach desorientierten Körnern mit einem Einschluss (MnS) im Ursprung oder<br />

Ursprungsnähe gekennzeichnet. Bei dem Typ IV handelt es sich um den Bereich mit duktilem