Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University

Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University

Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

6. Analyse des Bruchverhaltens in der Tieflage und im Übergangsbereich<br />

Teilkurve mit dem anderen Exponenten über. Der Anstieg der Weibullspannungen und somit der Pf-<br />

Werte ist bei der zweiten Teilkurve für die KI-Werte zwischen 200 und 240MPam 1/2 viel stärker als bei<br />

der ersten Teilkurve im Bereich der KI-Werte zwischen 40 und 120MPam 1/2 . Für kleine Belastungen<br />

bis KI=55MPam 1/2 tragen ausschließlich die Spannungen der plastischen Zonen im Schweißgut zu den<br />

gesamten Weibullspannungen bei. Für größere Belastungen fängt die Entwicklung der plastischen<br />

Zonen an der Schmelzlinie im Grundwerkstoff an, wobei das Nettoquerschnittfließen sowohl für T=-<br />

60° als auch<br />

-40°C bei ca. KI=105MPam 1/2 einsetzt. Durch die zunehmende Plastifizierung des Grundwerkstoffs<br />

wird die Rissspitze im SG entlastet. Dies führt zum Abflachen der Pf-K Kurve bis KI=200MPam 1/2 . Erst<br />

mit der größeren Rissspitzenbelastung wird die Pf-K Kurve durch einen stärkeren Anstieg der<br />

Weibullspannungen mit den Spannungsintensitäten gekennzeichnet. Da die duktile Rissinitiierung<br />

bereits bei einem KI=132.3MPam 1/2 stattfindet, sind die resultierenden Weibullspannungen, die für<br />

höhere KI-Werte ermittelt werden, kritisch zu betrachten.<br />

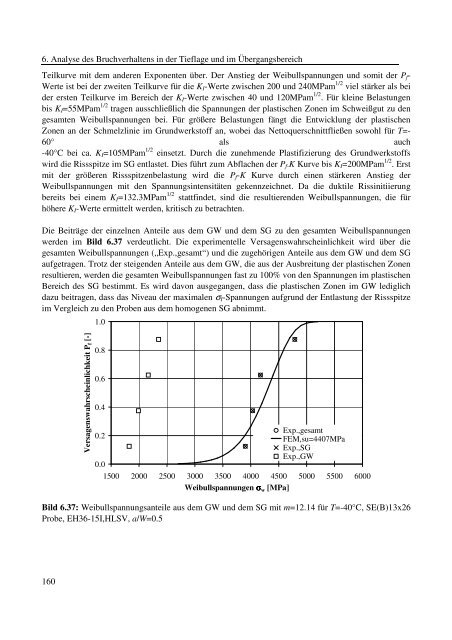

Die Beiträge der einzelnen Anteile aus dem GW und dem SG zu den gesamten Weibullspannungen<br />

werden im Bild 6.37 verdeutlicht. Die experimentelle Versagenswahrscheinlichkeit wird über die<br />

gesamten Weibullspannungen („Exp.,gesamt“) und die zugehörigen Anteile aus dem GW und dem SG<br />

aufgetragen. Trotz der steigenden Anteile aus dem GW, die aus der Ausbreitung der plastischen Zonen<br />

resultieren, werden die gesamten Weibullspannungen fast zu 100% von den Spannungen im plastischen<br />

Bereich des SG bestimmt. Es wird davon ausgegangen, dass die plastischen Zonen im GW lediglich<br />

dazu beitragen, dass das Niveau der maximalen σI-Spannungen aufgrund der Entlastung der Rissspitze<br />

im Vergleich zu den Proben aus dem homogenen SG abnimmt.<br />

160<br />

Versagenswahrscheinlichkeit P f [-]<br />

1.0<br />

0.8<br />

0.6<br />

0.4<br />

0.2<br />

0.0<br />

Exp.,gesamt<br />

FEM,su=4407MPa<br />

Exp.,SG<br />

Exp.,GW<br />

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000<br />

Weibullspannungen σ w [MPa]<br />

Bild 6.37: Weibullspannungsanteile aus dem GW und dem SG mit m=12.14 für T=-40°C, SE(B)13x26<br />

Probe, EH36-15I,HLSV, a/W=0.5