Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University

Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University

Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

6. Analyse des Bruchverhaltens in der Tieflage und im Übergangsbereich<br />

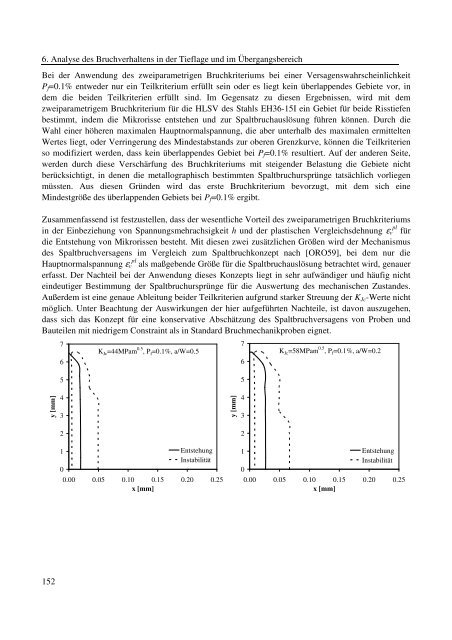

Bei der Anwendung des zweiparametrigen Bruchkriteriums bei einer Versagenswahrscheinlichkeit<br />

Pf=0.1% entweder nur ein Teilkriterium erfüllt sein oder es liegt kein überlappendes Gebiete vor, in<br />

dem die beiden Teilkriterien erfüllt sind. Im Gegensatz zu diesen Ergebnissen, wird mit dem<br />

zweiparametrigem Bruchkriterium für die HLSV des Stahls EH36-15I ein Gebiet für beide Risstiefen<br />

bestimmt, indem die Mikrorisse entstehen und zur Spaltbruchauslösung führen können. Durch die<br />

Wahl einer höheren maximalen Hauptnormalspannung, die aber unterhalb des maximalen ermittelten<br />

Wertes liegt, oder Verringerung des Mindestabstands zur oberen Grenzkurve, können die Teilkriterien<br />

so modifiziert werden, dass kein überlappendes Gebiet bei Pf=0.1% resultiert. Auf der anderen Seite,<br />

werden durch diese Verschärfung des Bruchkriteriums mit steigender Belastung die Gebiete nicht<br />

berücksichtigt, in denen die metallographisch bestimmten Spaltbruchursprünge tatsächlich vorliegen<br />

müssten. Aus diesen Gründen wird das erste Bruchkriterium bevorzugt, mit dem sich eine<br />

Mindestgröße des überlappenden Gebiets bei Pf=0.1% ergibt.<br />

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der wesentliche Vorteil des zweiparametrigen Bruchkriteriums<br />

in der Einbeziehung von Spannungsmehrachsigkeit h und der plastischen Vergleichsdehnung εv pl für<br />

die Entstehung von Mikrorissen besteht. Mit diesen zwei zusätzlichen Größen wird der Mechanismus<br />

des Spaltbruchversagens im Vergleich zum Spaltbruchkonzept nach [ORO59], bei dem nur die<br />

Hauptnormalspannung εv pl als maßgebende Größe für die Spaltbruchauslösung betrachtet wird, genauer<br />

erfasst. Der Nachteil bei der Anwendung dieses Konzepts liegt in sehr aufwändiger und häufig nicht<br />

eindeutiger Bestimmung der Spaltbruchursprünge für die Auswertung des mechanischen Zustandes.<br />

Außerdem ist eine genaue Ableitung beider Teilkriterien aufgrund starker Streuung der KJc-Werte nicht<br />

möglich. Unter Beachtung der Auswirkungen der hier aufgeführten Nachteile, ist davon auszugehen,<br />

dass sich das Konzept für eine konservative Abschätzung des Spaltbruchversagens von Proben und<br />

Bauteilen mit niedrigem Constraint als in Standard Bruchmechanikproben eignet.<br />

y [mm]<br />

152<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

K Jc=44MPam 0.5 , P f=0.1%, a/W=0.5<br />

Entstehung<br />

Instabilität<br />

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25<br />

x [mm]<br />

y [mm]<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

K Jc=58MPam 0.5 , P f=0.1%, a/W=0.2<br />

1<br />

0<br />

Entstehung<br />

Instabilität<br />

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25<br />

x [mm]