- Page 1 and 2:

Chancen und Risiken zukünftiger ne

- Page 4 and 5:

Forschungszentrum Jülich GmbH Prog

- Page 6 and 7:

Einführung Die Gestaltung zukünft

- Page 8 and 9:

Introduction Shaping the developmen

- Page 10 and 11:

3.1.2 Teilnehmer 85 3.1.3 Vorgehen

- Page 12 and 13:

Verzeichnis der Abbildungen Abb. 1:

- Page 14 and 15:

Tab. 30: Vergleich der Stärken und

- Page 16 and 17:

Zusammenfassung Die vorliegende Stu

- Page 18 and 19:

Im vierten Schritt des Verfahrens e

- Page 20 and 21:

Überblick über den Bericht Der na

- Page 22 and 23:

Teil I Nachhaltigkeit — Konzepte

- Page 24 and 25: 1.1 Thematisierung von Nachhaltigke

- Page 26 and 27: 1.2 Paradigmen und die verschiedene

- Page 28 and 29: 1.2 Paradigmen und die verschiedene

- Page 30 and 31: 1.2 Paradigmen und die verschiedene

- Page 32 and 33: 1.2 Paradigmen und die verschiedene

- Page 34 and 35: 1.2 Paradigmen und die verschiedene

- Page 36 and 37: 1.2 Paradigmen und die verschiedene

- Page 38 and 39: 1.2 Paradigmen und die verschiedene

- Page 40 and 41: 2.1 Überblick onen auf der Basis d

- Page 42 and 43: 2.2 Akteursunabhängige Verfahren 2

- Page 44 and 45: 2.2 Akteursunabhängige Verfahren A

- Page 46 and 47: 2.2 Akteursunabhängige Verfahren M

- Page 48 and 49: 2.2 Akteursunabhängige Verfahren b

- Page 50 and 51: 2.2 Akteursunabhängige Verfahren a

- Page 52 and 53: 2.3 Akteursabhängige Verfahren Hin

- Page 54 and 55: 2.3 Akteursabhängige Verfahren den

- Page 56 and 57: 2.3 Akteursabhängige Verfahren Ein

- Page 58 and 59: 2.3 Akteursabhängige Verfahren Vor

- Page 60 and 61: 2.3 Akteursabhängige Verfahren wer

- Page 62 and 63: Teil II Empirische Untersuchung 57

- Page 64 and 65: 1.1 Die Zukunftsszenarien 1. Gegens

- Page 66 and 67: 1.1 Die Zukunftsszenarien Dienstlei

- Page 68 and 69: 1.1 Die Zukunftsszenarien Finanzier

- Page 70 and 71: 1.1 Die Zukunftsszenarien Technolog

- Page 72 and 73: 1.2 Ziel 1.2 Ziel Ziel dieses Forsc

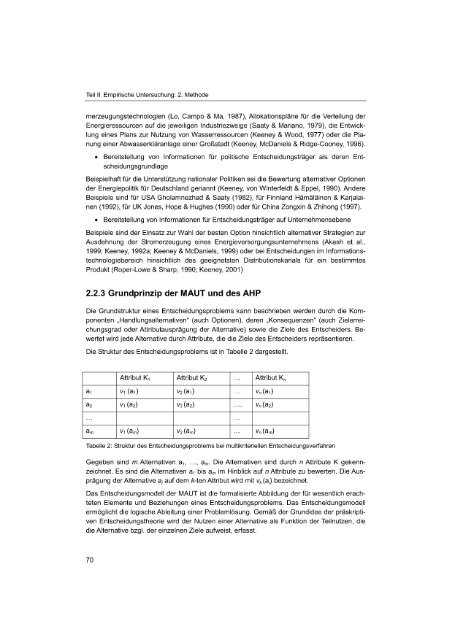

- Page 76 and 77: 2.2 Multi-kriterielle Entscheidungs

- Page 78 and 79: 2.2 Multi-kriterielle Entscheidungs

- Page 80 and 81: 2.2 Multi-kriterielle Entscheidungs

- Page 82 and 83: 2.3 Methodische Konzeption der Unte

- Page 84 and 85: 2.3 Methodische Konzeption der Unte

- Page 86 and 87: Organisation Wer wird vertreten Art

- Page 88 and 89: 2.3 Methodische Konzeption der Unte

- Page 90 and 91: 3.1 Durchführung Ziel der Wertbaum

- Page 92 and 93: 3.2 Auswertung 3.2 Auswertung Bei d

- Page 94 and 95: 3.3 Ergebnisse In Abbildung 5 ist d

- Page 96 and 97: 3.3 Ergebnisse In Abbildung 8 ist d

- Page 98 and 99: 4.1 Durchführung re sind zukunftst

- Page 100 and 101: 4.2 Auswertung Folgendes Gewichtung

- Page 102 and 103: 4.3 Ergebnisse Die Analyse der Stre

- Page 104 and 105: 4.3 Ergebnisse 0.7 A. Materialien 0

- Page 106 and 107: 4.3 Ergebnisse 0.4 A. B. Räumliche

- Page 108 and 109: 4.3 Ergebnisse 0.3 A. Sicherung und

- Page 110 and 111: 4.3 Ergebnisse 1.0 0 .s- 0 .6- 017

- Page 112 and 113: 4.3 Ergebnisse 0.4 014 Os A. Sozial

- Page 114 and 115: 4.3 Ergebnisse gungssicherheit, son

- Page 116 and 117: 5.1 Durchführung Nr. Institution E

- Page 118 and 119: 5.2 Auswertung abgestimmtes Synthes

- Page 120 and 121: 5.2 Auswertung Sachbezogene Differe

- Page 122 and 123: 5.3 Ergebnisse für die aggregierte

- Page 124 and 125:

5.3 Ergebnisse Szenario C ist dies

- Page 126 and 127:

5.3 Ergebnisse Szenario A Szenario

- Page 128 and 129:

5.3 Ergebnisse B c D -0200 -0,100 0

- Page 130 and 131:

5.3 Ergebnisse Ressourcenschonung -

- Page 132 and 133:

5.3 Ergebnisse Wichtigste Einflussg

- Page 134 and 135:

5.3 Ergebnisse dass dezentrale Anla

- Page 136 and 137:

5.3 Ergebnisse Sektor Wasser: (nur

- Page 138 and 139:

5.3 Ergebnisse Verkehrsinfrastruktu

- Page 140 and 141:

5.3 Ergebnisse Wichtigste Einflussg

- Page 142 and 143:

5.3 Ergebnisse 5.3.2.2. Einzelbesch

- Page 144 and 145:

5.3 Ergebnisse vier Zukunftsszenari

- Page 146 and 147:

5.3 Ergebnisse hoher Anteil von Erd

- Page 148 and 149:

5.3 Ergebnisse Wichtigste Einflussg

- Page 150 and 151:

5.3 Ergebnisse Sektor Wasser: (nur

- Page 152 and 153:

5.3 Ergebnisse Anlagencontracting,

- Page 154 and 155:

1 5.3 Ergebnisse A B c • D -0,200

- Page 156 and 157:

5.3 Ergebnisse Räumliche Verfügba

- Page 158 and 159:

5.3 Ergebnisse staatlichen Aufgaben

- Page 160 and 161:

5.3 Ergebnisse Wichtigste Einflussg

- Page 162 and 163:

5.3 Ergebnisse Anpassungsfähigkeit

- Page 164 and 165:

5.3 Ergebnisse Wichtigste Einflussg

- Page 166 and 167:

5.3 Ergebnisse Wichtigste Einflussg

- Page 168 and 169:

5.3 Ergebnisse Wichtigste Einflussg

- Page 170 and 171:

5.3 Ergebnisse Sektor Wasser: (nur

- Page 172 and 173:

5.3 Ergebnisse Wichtigste Einflussg

- Page 174 and 175:

5.3 Ergebnisse Funktionsfähigkeit

- Page 176 and 177:

5.3 Ergebnisse Wichtigste Einflussg

- Page 178 and 179:

5.3 Ergebnisse Wesentliche Einfluss

- Page 180 and 181:

5.3 Ergebnisse ist, sich nur in her

- Page 182 and 183:

5.3 Ergebnisse Soziale Sicherheit V

- Page 184 and 185:

5.3 Ergebnisse Partizipation Gesell

- Page 186 and 187:

Bodenbel. d. Unfälle; Deponieraum

- Page 188 and 189:

- 0,200 - 0,100 0,000 0,100 0,200 0

- Page 190 and 191:

5.3 Ergebnisse 5.3.7 Dezentralisier

- Page 192 and 193:

6.1 Ansatz 6. Ergebnisworkshop Der

- Page 194 and 195:

6.3 Ergebnisse Im ersten Schritt wu

- Page 196 and 197:

6.3 Ergebnisse der innovationsbezog

- Page 198 and 199:

6.3 Ergebnisse Szenario D Im Umwelt

- Page 200 and 201:

6.3 Ergebnisse Während ein Akteur

- Page 202 and 203:

6.3 Ergebnisse Schwächen Ränge Sz

- Page 204 and 205:

6.3 Ergebnisse zungen für den Sekt

- Page 206 and 207:

6.3 Ergebnisse Szenario B Imp. -An.

- Page 208 and 209:

6.3 Ergebnisse Szenario D Imp. An.

- Page 210 and 211:

6.3 Ergebnisse kleineren Anlagen in

- Page 212 and 213:

7. Diskussion Verfahren ohne formal

- Page 214 and 215:

7. Diskussion Erdgas, 30 % Erneuerb

- Page 216 and 217:

7. Diskussion Die Dienstleistungsor

- Page 218 and 219:

7. Diskussion Zukunft. Selbst in de

- Page 220 and 221:

Literatur Brandl, V., Jörissen, J.

- Page 222 and 223:

Literatur Frischknecht, R., Bollens

- Page 224 and 225:

Literatur Keeney, R. L. (1992b). Va

- Page 226 and 227:

Literatur NCEDR National Center for

- Page 228 and 229:

Literatur SRU - Der Rat von Sachver

- Page 230 and 231:

Anhang 225

- Page 232 and 233:

Inhaltsverzeichnis A.1 Tabellarisch

- Page 234 and 235:

Politik Nationale Umwelt- und Gesun

- Page 236 and 237:

Inhalte Szenario A Szenario B Szena

- Page 238 and 239:

Inhalte Szenario A Szenario B Szena

- Page 240 and 241:

A.2.1 Umweltschutz Nutzung landwirt

- Page 242 and 243:

A.2.3 Versorgungssicherheit A.2.3 V

- Page 244 and 245:

A.2.4 Wirtschaftliche Aspekte Ziele

- Page 246 and 247:

A.2.5 Soziale Aspekte Ziele Gewähr

- Page 248 and 249:

A.3 Synthesepapier (Zusammenstellun

- Page 250 and 251:

"Absolut gesehen sind Unterschiede

- Page 252 and 253:

Ziele Erhalt von Trinkwasserreservo

- Page 254 and 255:

Ziele Vermeidung von Bodenbelastung

- Page 256 and 257:

Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szen

- Page 258 and 259:

Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szen

- Page 260 and 261:

Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szen

- Page 262 and 263:

A.3.2 Gesundheitsschutz Ziele Vergl

- Page 264 and 265:

Ziele Schutz vor Morbidität durch

- Page 266 and 267:

A.3.3 Versorgungssicherheit Ziele V

- Page 268 and 269:

Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szen

- Page 270 and 271:

Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szen

- Page 272 and 273:

Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szen

- Page 274 and 275:

Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szen

- Page 276 and 277:

Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szen

- Page 278 and 279:

Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szen

- Page 280 and 281:

Ziele Vergleich Szenerien Gesichtsp

- Page 282 and 283:

Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szen

- Page 284 and 285:

Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szen

- Page 286 and 287:

Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szen

- Page 288 and 289:

Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szen

- Page 290 and 291:

Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szen

- Page 292 and 293:

Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szen

- Page 294 and 295:

Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szen

- Page 296 and 297:

Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szen

- Page 298 and 299:

A.3.5 Soziale Aspekte Ziele Verglei

- Page 300 and 301:

Ziele Vermeidung von Armut Erhalt s

- Page 303 and 304:

Schriften des Forschungszentrums J

- Page 305 and 306:

Schriften des Forschungszentrums J

- Page 307 and 308:

Schriften des Forschungszentrums J

- Page 309 and 310:

Schriften des Forschungszentrums J

- Page 312:

Autoren Cornelia R. Karger ist vera