- Page 1 and 2:

Commission nationale consultative d

- Page 3 and 4:

RAPPORT dE LA COMMISSION NATIONALE

- Page 5 and 6:

SommaireSommaire Avant-propos 9 CN

- Page 7 and 8:

deuxIème PArtIe lA lutte contre le

- Page 9:

note au lecteur Le rapport de la CN

- Page 12 and 13:

10 Cette responsabilité incombe au

- Page 14 and 15:

En juillet 1990, le législateur, c

- Page 16 and 17:

pas de sens et ne recouvrirait aucu

- Page 18 and 19:

Discrimination raciale • « Toute

- Page 21:

PREMIèRE PARTIE ÉtAt deS lIeux :

- Page 25 and 26:

le racisme dans l’opinion Présen

- Page 27 and 28:

CNCDH cette perspective que la CNCD

- Page 29 and 30:

- 6 auprès de « non-racistes mais

- Page 31 and 32:

Si certains interviewés dénoncent

- Page 33 and 34:

a pas ça. Je suis pas d’accord d

- Page 35 and 36:

À ces différents éléments vient

- Page 37 and 38:

Au final, il semble aux yeux de la

- Page 39 and 40:

« Le racisme c’est quand on n’

- Page 41 and 42:

Si ces deux logiques s’entretienn

- Page 43 and 44:

Par ailleurs, ce terme peut désign

- Page 45 and 46:

Figure 2 : discours type 1 Institut

- Page 47 and 48:

Figure 5 : le racisme L’Autre = V

- Page 49 and 50:

On retrouve également dans ce type

- Page 51 and 52:

Dans le même temps, ce comportemen

- Page 53 and 54:

Figure 6 : les discriminations Disc

- Page 55 and 56:

Type 3 : un discours de justificati

- Page 57 and 58:

Figure 7 : l’intégration Discour

- Page 59 and 60:

« Franchement ça me choque quand

- Page 61 and 62:

Type 3 : un discours de justificati

- Page 63 and 64:

• Finalement, dans ce contexte, l

- Page 65 and 66:

La place du racisme au sein des pr

- Page 67 and 68:

Graphique 2 Pouvez-vous me dire que

- Page 69 and 70:

…qui se confirme cette année dan

- Page 71 and 72:

moyens de s’intégrer », contre

- Page 73 and 74:

que les immigrés rencontrent « pl

- Page 75 and 76:

La lutte contre le racisme Deux int

- Page 77 and 78:

Analyse des résultats des enquête

- Page 79 and 80:

CNCDH 11 % des personnes interrogé

- Page 81 and 82:

CNCDH la société française. Leur

- Page 83 and 84:

CNCDH qu’il y a trop d’immigré

- Page 85 and 86:

l’expérience de la discriminatio

- Page 87 and 88:

l’égalité des chances (ACSE) ;

- Page 89 and 90:

C’est bien entendu face aux discr

- Page 91 and 92:

Tableau 2 Motifs de discrimination

- Page 93 and 94:

témoigne de la fragilité de la re

- Page 95:

Tableau 4 Expérience du racisme v

- Page 99 and 100:

les actes et menaces à caractère

- Page 101 and 102:

Actes et menaces à caractère raci

- Page 103 and 104:

Typologie des actions violentes com

- Page 105 and 106:

Répartition géographique des acti

- Page 107 and 108:

Typologie des menaces racistes et x

- Page 109 and 110:

Répartition géographique des mena

- Page 111 and 112:

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 12 A

- Page 113 and 114:

La violence antisémite pour l’an

- Page 115 and 116:

70 60 50 40 30 20 10 0 9 2 0 0 0 0

- Page 117 and 118: Répartition géographique des acti

- Page 119 and 120: 120 100 80 60 40 20 0 106 Personnes

- Page 121 and 122: Au cours du mois de mai, à Saint-N

- Page 123 and 124: Conclusion Après une année 2009,

- Page 125 and 126: Avec 853 signalements (hors donnée

- Page 127 and 128: S’agissant des cas de discriminat

- Page 129 and 130: CNCDH La deuxième variable tient a

- Page 131 and 132: CNCDH aux actes et menaces à carac

- Page 133 and 134: L’impossibilité d’un recenseme

- Page 135 and 136: CNCDH et racisme antimaghrébin ét

- Page 137 and 138: CNCDH Cette baisse fut progressive

- Page 139 and 140: CNCDH le nombre d’actes racistes

- Page 141: CNCDH vécue du racisme semblent ê

- Page 144 and 145: souffrances sociales et de mal-êtr

- Page 146 and 147: « liberté » totale des communica

- Page 148 and 149: communautaires ou sur le net, afin

- Page 150 and 151: Nombreux sont ceux qui voient la pa

- Page 152 and 153: Ce texte misérable porte la signat

- Page 154 and 155: Dans son ordonnance en référé re

- Page 156 and 157: sensible à ce discours, il répond

- Page 158 and 159: droit de l’écran. La troisième

- Page 160 and 161: 15 septembre 2010. Le journal La Pr

- Page 162 and 163: le racisme sur internet : usages et

- Page 164 and 165: entre groupes politiques, voire ent

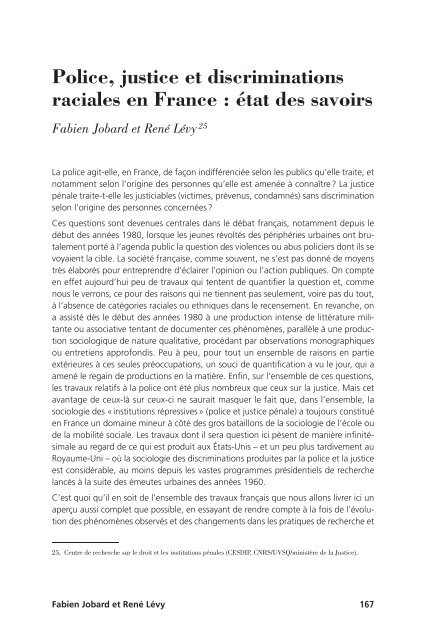

- Page 166 and 167: lutte contre le racisme sur l’Int

- Page 170 and 171: les modes d’administration de la

- Page 172 and 173: le prévenu. Desdevises, si elle ra

- Page 174 and 175: et des abus policiers, mais aussi l

- Page 176 and 177: Sur la vigilance, on constate une

- Page 178 and 179: à Marseille où, toutes choses ég

- Page 180 and 181: Plus précisément, elle a cherché

- Page 182 and 183: Tableau 2 Odds-ratios pour les Magh

- Page 184 and 185: À cet égard, il est intéressant

- Page 186 and 187: Tableau 3 Contrôlés auto-déclar

- Page 188 and 189: effets de composition susceptible d

- Page 190 and 191: précisément, que sur les comparut

- Page 192 and 193: cause, puis une connaissance partic

- Page 194 and 195: générale Nº 11 sur la lutte cont

- Page 196 and 197: le nom de la personne contrôlée,

- Page 198 and 199: CIMADE, 2004. Rapport annuel. Paris

- Page 200 and 201: Open Society Justice Initiative, «

- Page 203 and 204: En 2010, la situation du racisme en

- Page 205 and 206: aciale dans le logement s’effectu

- Page 207 and 208: circulation des Gens du voyage. Fin

- Page 209: Plan national d’action Suite aux

- Page 213: chapitre 1 la réponse institutionn

- Page 216 and 217: d’une infraction que lorsqu’une

- Page 218 and 219:

Éléments statistiques permettant

- Page 220 and 221:

Peines principales prononcées, cal

- Page 222 and 223:

Peines principales prononcées, cal

- Page 224 and 225:

Observations relatives aux condamna

- Page 226 and 227:

Affaires enregistrées par les parq

- Page 228 and 229:

À noter que l’application Cassio

- Page 230 and 231:

CNCDH : Existence d’un programme

- Page 232 and 233:

du code de procédure pénale ne pr

- Page 234 and 235:

signalement et, surtout, en dévelo

- Page 236 and 237:

des services d’enquête. Plusieur

- Page 238 and 239:

la délinquance à caractère racis

- Page 240 and 241:

LA CHAÎNE PÉNALE Classement sans

- Page 242 and 243:

Les modalités de la réponse péna

- Page 244 and 245:

Cependant, cette tendance doit êtr

- Page 246 and 247:

sa politique pénale en fonction de

- Page 248 and 249:

HALDE, peut permettre de soutenir l

- Page 250 and 251:

L’élaboration du rapport 2010 do

- Page 252 and 253:

contribution du ministère de l’

- Page 254 and 255:

Bilan de l’action du ministère C

- Page 256 and 257:

Nouvelles initiatives pour l’ann

- Page 258 and 259:

statistiquement significatif, de co

- Page 260 and 261:

Les nouveaux programmes d’éducat

- Page 262 and 263:

D’autres thèmes portent sur une

- Page 264 and 265:

CNCDH : Collaboration avec le monde

- Page 266 and 267:

étudiants en master de droit d’A

- Page 268 and 269:

contribution du ministère de l’I

- Page 270 and 271:

Le directeur général de la Gendar

- Page 272 and 273:

• La BNSI Cette base nationale st

- Page 274 and 275:

CNCDH : Bonnes pratiques des admini

- Page 276 and 277:

De même, au sein de la Gendarmerie

- Page 278 and 279:

Pour autant, le ministère chargé

- Page 280 and 281:

3) au soutien de projets en matièr

- Page 282 and 283:

Concernant la Cour européenne des

- Page 284 and 285:

3 - Le ministère s’est doté d

- Page 286 and 287:

6 - La politique de formation profe

- Page 288 and 289:

« négation, (la) minimisation gro

- Page 290 and 291:

contribution du Secrétariat d’É

- Page 292 and 293:

L’objectif de ce dispositif est d

- Page 294 and 295:

À la rentrée de septembre 2010, l

- Page 296 and 297:

Secteur de l’emploi Souvent alert

- Page 298 and 299:

la politique du Gouvernement en mat

- Page 300 and 301:

La CNCDH rappelle ainsi que l’éd

- Page 302 and 303:

- cette violence raciste et antisé

- Page 304 and 305:

certains départements est préoccu

- Page 306 and 307:

ministère des Affaires étrangère

- Page 308 and 309:

la violence et les propos racistes,

- Page 310 and 311:

Par ailleurs, la CNCDH invite le se

- Page 312 and 313:

Conformément à sa recommandation

- Page 314 and 315:

supposée à une ethnie, une nation

- Page 316 and 317:

L’enquête de la HALDE Saisie d

- Page 318 and 319:

correspondant à ses attentes. Un

- Page 320 and 321:

La preuve de la discrimination à l

- Page 322 and 323:

au sujet de leur situation administ

- Page 324 and 325:

des processus discriminatoires, val

- Page 327 and 328:

les onG membres de la cncdh contrib

- Page 329 and 330:

C’est pourquoi nous avons décid

- Page 331 and 332:

eçue à la HALDE le lundi 27 septe

- Page 333 and 334:

Évolution des actes racistes antis

- Page 335 and 336:

Une telle assimilation, comme les d

- Page 337 and 338:

Il est incontestable qu’un certai

- Page 339 and 340:

Les commentaires, blogs et sites in

- Page 341 and 342:

L’année 2010 a été l’occasio

- Page 343 and 344:

Actions emblématiques La LICRA a s

- Page 345 and 346:

Un panel de haut niveau, venant d

- Page 347 and 348:

contribution du mouvement contre le

- Page 349 and 350:

Partenariats inter associatifs au n

- Page 351 and 352:

du dixième arrondissement de Paris

- Page 353 and 354:

2010, Editors : Isabelle Carles and

- Page 355 and 356:

la montée de l’extrême droite e

- Page 357 and 358:

Ces différents chiffres révèlent

- Page 359 and 360:

Enfin, comme chaque année, nous av

- Page 361 and 362:

programme Equal intitulé « Lutte

- Page 363 and 364:

Si l’on fait un bilan plus global

- Page 365 and 366:

contribution de la confédération

- Page 367 and 368:

en novembre 2010, s’est donnée p

- Page 369 and 370:

Plus récemment, Force ouvrière a

- Page 371 and 372:

Nous revendiquons en particulier qu

- Page 373 and 374:

Des sessions de formation, des jour

- Page 375 and 376:

les religions et courants de pensé

- Page 377 and 378:

Ces rencontres trimestrielles nous

- Page 379 and 380:

Contribution du Grand Rabbinat de F

- Page 381 and 382:

des actes hostiles n’ont été po

- Page 383 and 384:

En tant qu’institution, la Grande

- Page 385 and 386:

contribution du Grand orient de Fra

- Page 387 and 388:

notre population. Les discours réc

- Page 389 and 390:

CNCDH l’image de l’étranger pa

- Page 391 and 392:

CNCDH Elle recommande au Gouverneme

- Page 393 and 394:

CNCDH de leurs dispositifs statisti

- Page 395:

- Fiche technique du sondage - Tabl

- Page 399 and 400:

QUESTION - Pouvez-vous me dire quel

- Page 401 and 402:

QUESTION - Pouvez-vous me dire qu'e

- Page 403 and 404:

QUESTION - Quelles sont, à votre a

- Page 405 and 406:

QUESTION - Vous personnellement, de

- Page 407 and 408:

QUESTION - Laquelle de ces deux phr

- Page 409 and 410:

QUESTION - Pour chacune des catégo

- Page 411 and 412:

QUESTION - Pour chacune des opinion

- Page 413 and 414:

QUESTION - Pour chacune des opinion

- Page 415 and 416:

QUESTION - Pour chacune des opinion

- Page 417 and 418:

QUESTION - Vous m’avez dit que le

- Page 419 and 420:

QUESTION - Vous personnellement, de

- Page 421 and 422:

Comparatif avec SPLIT QUESTION - Di

- Page 423 and 424:

QUESTION - A votre avis, les person

- Page 425 and 426:

QUESTION - A votre avis, les person

- Page 427 and 428:

QUESTION - Pouvez-vous me dire s’

- Page 429 and 430:

QUESTION - D’après vous était-c

- Page 431 and 432:

QUESTION - Pouvez-vous me dire, pou

- Page 433 and 434:

QUESTION - Selon vous le respect de