You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

184 11. Relativité restreinte<br />

qui décrivent <strong>de</strong>s orbites circulaires (ou elliptiques) d’un diamètre apparent <strong>de</strong> 41 ′′ et d’une pério<strong>de</strong><br />

d’un an. Comme ce ‘mouvement’ est commun à toutes les étoiles, il doit évi<strong>de</strong>mment être attribué<br />

à la rotation <strong>de</strong> la Terre autour du Soleil et non à un mouvement propre <strong>de</strong>s étoiles. Supposons,<br />

pour simplifier, que l’étoile est au pôle nord <strong>de</strong> l’écliptique, <strong>de</strong> sorte que la lumière qui nous en<br />

parvient suit un rayon perpendiculaire au mouvement <strong>de</strong> la Terre autour du Soleil. Les grains <strong>de</strong><br />

lumière qui nous parviennent du zénith <strong>de</strong> l’écliptique, dans le référentiel du Soleil, font un angle<br />

α avec le zénith quand on les observe à partir du référentiel terrestre, où α est déterminé par le<br />

rapport <strong>de</strong> la vitesse v <strong>de</strong> la Terre à celle <strong>de</strong> la lumière :<br />

tan α = v c<br />

(11.4)<br />

Connaissant v, on trouve effectivement une aberration <strong>de</strong> 41 ′′ , avec la valeur mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong> c. Bien<br />

sûr, si on mesure l’aberration, comme l’a fait Bradley, on peut en déduire une valeur <strong>de</strong> c si on<br />

connait suffisamment bien la vitesse <strong>de</strong> la Terre par rapport au Soleil.<br />

Mesures terrestres <strong>de</strong> c<br />

En 1849, Fizeau effectua une mesure directe <strong>de</strong> la vitesse <strong>de</strong> la lumière à l’ai<strong>de</strong> d’un miroir tourant<br />

et d’une roue <strong>de</strong>ntée hachant un faisceau lumineux parcourant un trajet <strong>de</strong> 2 × 8633m. Cette<br />

métho<strong>de</strong> fut couramment utilisée par la suite, entre autres par Foucault et par Michelson. Les<br />

valeurs <strong>de</strong> quelques mesures mo<strong>de</strong>rnes <strong>de</strong> c sont données au tableau 11.1.<br />

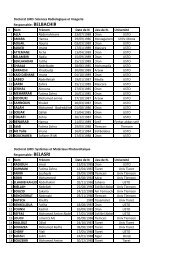

Tableau 11.1 Valeurs <strong>de</strong> c obtenues par diverses expériences ‘directes’.<br />

Auteur Année Métho<strong>de</strong> c (km/s)<br />

Fizeau 1849 miroir tournant 315 300<br />

Foucault 1862 miroir tournant 298 000 ± 500<br />

Michelson 1927 miroir tournant 299 796 ± 4<br />

Essen 1950 cavité électromagnétique 299 792, 5 ± 1<br />

Aslakson SHORAN (radar) 299 794, 2 ± 1, 9<br />

1983 Valeur définie 299 792, 458<br />

Depuis 1983, la vitesse <strong>de</strong> la lumière est une quantité définie, c’est-à-dire que la définition du mètre<br />

se fait par rapport à celle <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong>, moyennant un facteur <strong>de</strong> conversion qui n’est autre que<br />

c. Cet état <strong>de</strong> fait provient <strong>de</strong> ce que les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mesure <strong>de</strong> c sont <strong>de</strong>venues plus précises que<br />

les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mesure directe <strong>de</strong>s distances.<br />

11.3 Expérience <strong>de</strong> Michelson et Morley<br />

L’expérience <strong>de</strong> Michelson et Morley (1887) 1 avait pour but <strong>de</strong> détecter le mouvement <strong>de</strong> la<br />

Terre dans l’Éther, ce milieu hypothétique reposant dans un référentiel absolu, dans lequel <strong>de</strong>vait<br />

se propager la lumière. Le résultat négatif <strong>de</strong> l’expérience démontra l’inexistence <strong>de</strong> l’Éther.<br />

Expliquons-en le principe.<br />

Considérons la figure 11.1. Un faisceau lumineux est émis du point A en direction <strong>de</strong> C, mais frappe<br />

un miroir semi-transparent au centre du dispositif (point O), qui dévie la moitié du faisceau vers<br />

1 Michelson effectua seul une version plus simple <strong>de</strong> cette expérience dès 1881.