Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

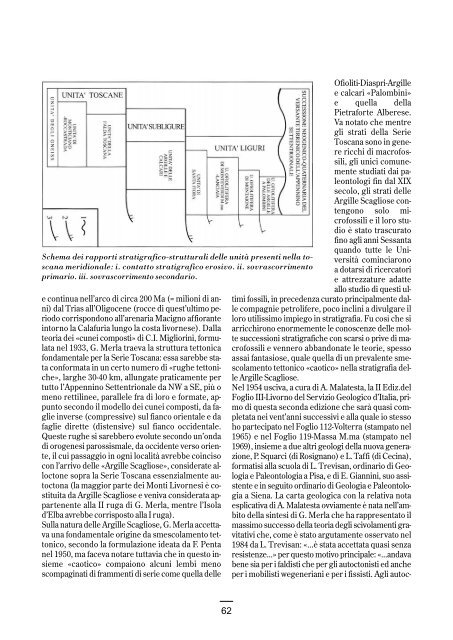

Schema dei rapporti stratigrafico-strutturali delle unità presenti nella toscanameridionale: i. contatto stratigrafico erosivo. ii. sovrascorrimentoprimario. iii. sovrascorrimento secondario.e continua nell’arco di circa 200 Ma (= milioni di anni)dal Trias all’Oligocene (rocce di quest’ultimo periodocorrispondono all’arenaria Macigno affioranteintorno la Calafuria lungo la costa livornese). Dallateoria dei «cunei composti» di C.I. Migliorini, formulatanel 1933, G. Merla traeva la struttura tettonicafondamentale per la Serie Toscana: essa sarebbe stataconformata in un certo numero di «rughe tettoniche»,larghe 30-40 km, allungate praticamente pertutto l’Appennino Settentrionale da NW a SE, più omeno rettilinee, parallele fra di loro e formate, appuntosecondo il modello dei cunei composti, da faglieinverse (compressive) sul fianco orientale e dafaglie dirette (distensive) sul fianco occidentale.Queste rughe si sarebbero evolute secondo un’ondadi orogenesi parossismale, da occidente verso oriente,il cui passaggio in ogni località avrebbe coincisocon l’arrivo delle «Argille Scagliose», considerate alloctonesopra la Serie Toscana essenzialmente autoctona(la maggior parte dei Monti Livornesi è costituitada Argille Scagliose e veniva considerata appartenentealla II ruga di G. Merla, mentre l’Isolad’Elba avrebbe corrisposto alla I ruga).Sulla natura delle Argille Scagliose, G. Merla accettavauna fondamentale origine da smescolamento tettonico,secondo la formulazione ideata da F. Pentanel 1950, ma faceva notare tuttavia che in questo insieme«caotico» compaiono alcuni lembi menoscompaginati di frammenti di serie come quella delleOfioliti-Diaspri-Argillee calcari «Palombini»e quella dellaPietraforte Alberese.Va notato che mentregli strati della SerieToscana sono in generericchi di macrofossili,gli unici comunementestudiati dai paleontologifin dal XIXsecolo, gli strati delleArgille Scagliose contengonosolo microfossilie il loro studioè stato trascuratofino agli anni Sessantaquando tutte le Universitàcominciaronoa dotarsi di ricercatorie attrezzature adatteallo studio di questi ultimifossili, in precedenza curato principalmente dallecompagnie petrolifere, poco inclini a divulgare illoro utilissimo impiego in stratigrafia. Fu così che siarricchirono enormemente le conoscenze delle moltesuccessioni stratigrafiche con scarsi o prive di macrofossilie vennero abbandonate le teorie, spessoassai fantasiose, quale quella di un prevalente smescolamentotettonico «caotico» nella stratigrafia delleArgille Scagliose.Nel 1954 usciva, a cura di A. Malatesta, la II Ediz.delFoglio III-Livorno del Servizio Geologico d’Italia, primodi questa seconda edizione che sarà quasi completatanei vent’anni successivi e alla quale io stessoho partecipato nel Foglio 112-Volterra (stampato nel1965) e nel Foglio 119-Massa M.ma (stampato nel1969), insieme a due altri geologi della nuova generazione,P. Squarci (di Rosignano) e L. Taffi (di Cecina),formatisi alla scuola di L. Trevisan, ordinario di Geologiae Paleontologia a Pisa, e di E. Giannini, suo assistentee in seguito ordinario di Geologia e Paleontologiaa Siena. La carta geologica con la relativa notaesplicativa di A. Malatesta ovviamente è nata nell’ambitodella sintesi di G. Merla che ha rappresentato ilmassimo successo della teoria degli scivolamenti gravitativiche, come è stato argutamente osservato nel1984 da L. Trevisan: «...è stata accettata quasi senzaresistenze...» per questo motivo principale: «...andavabene sia per i faldisti che per gli autoctonisti ed ancheper i mobilisti wegeneriani e per i fissisti. Agli autoc-62