WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet

WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet

WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

T<strong>im</strong>o Leuders<br />

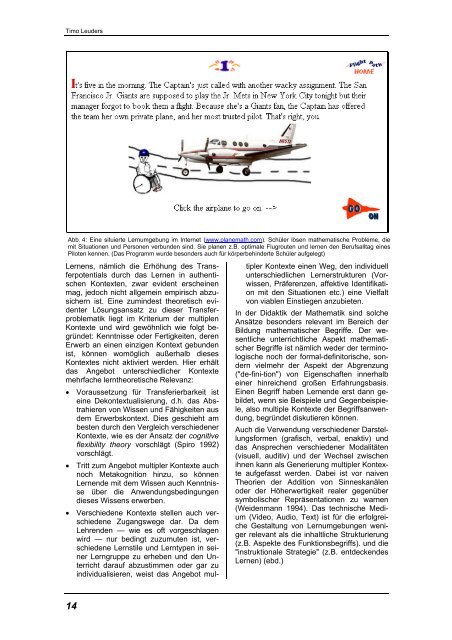

Abb. 4: Eine situierte Lernumgebung <strong>im</strong> <strong>Internet</strong> (www.planemath.com). Schüler lösen mathematische Probleme, die<br />

mit Situationen <strong>und</strong> Personen verb<strong>und</strong>en sind. Sie planen z.B. opt<strong>im</strong>ale Flugrouten <strong>und</strong> lernen den Berufsalltag eines<br />

Piloten kennen. (Das Programm wurde besonders auch für körperbehinderte Schüler aufgelegt)<br />

<strong>Lernen</strong>s, nämlich die Erhöhung des Transferpotentials<br />

durch das <strong>Lernen</strong> in authentischen<br />

Kontexten, zwar evident erscheinen<br />

mag, jedoch nicht allgemein empirisch abzusichern<br />

ist. Eine zumindest theoretisch evidenter<br />

Lösungsansatz zu dieser Transferproblematik<br />

liegt <strong>im</strong> Kriterium der multiplen<br />

Kontexte <strong>und</strong> wird gewöhnlich wie folgt begründet:<br />

Kenntnisse oder Fertigkeiten, deren<br />

Erwerb an einen einzigen Kontext geb<strong>und</strong>en<br />

ist, können womöglich außerhalb dieses<br />

Kontextes nicht aktiviert werden. Hier erhält<br />

das Angebot unterschiedlicher Kontexte<br />

mehrfache lerntheoretische Relevanz:<br />

• Voraussetzung für Transferierbarkeit ist<br />

eine Dekontextualisierung, d.h. das Abstrahieren<br />

von Wissen <strong>und</strong> Fähigkeiten aus<br />

dem Erwerbskontext. Dies geschieht am<br />

besten durch den Vergleich verschiedener<br />

Kontexte, wie es der Ansatz der cognitive<br />

flexibility theory vorschlägt (Spiro 1992)<br />

vorschlägt.<br />

• Tritt zum Angebot multipler Kontexte auch<br />

noch Metakognition hinzu, so können<br />

<strong>Lernen</strong>de mit dem Wissen auch Kenntnisse<br />

über die Anwendungsbedingungen<br />

dieses Wissens erwerben.<br />

• Verschiedene Kontexte stellen auch verschiedene<br />

Zugangswege dar. Da dem<br />

<strong>Lehren</strong>den <strong>—</strong> wie es oft vorgeschlagen<br />

wird <strong>—</strong> nur bedingt zuzumuten ist, verschiedene<br />

Lernstile <strong>und</strong> Lerntypen in seiner<br />

Lerngruppe zu erheben <strong>und</strong> den Unterricht<br />

darauf abzust<strong>im</strong>men oder gar zu<br />

individualisieren, weist das Angebot mul-<br />

14<br />

tipler Kontexte einen Weg, den individuell<br />

unterschiedlichen Lernerstrukturen (Vorwissen,<br />

Präferenzen, affektive Identifikation<br />

mit den Situationen etc.) eine Vielfalt<br />

von viablen Einstiegen anzubieten.<br />

In der Didaktik der <strong>Mathematik</strong> sind solche<br />

Ansätze besonders relevant <strong>im</strong> Bereich der<br />

Bildung mathematischer Begriffe. Der wesentliche<br />

unterrichtliche Aspekt mathematischer<br />

Begriffe ist nämlich weder der terminologische<br />

noch der formal-definitorische, sondern<br />

vielmehr der Aspekt der Abgrenzung<br />

("de-fini-tion") von Eigenschaften innerhalb<br />

einer hinreichend großen Erfahrungsbasis.<br />

Einen Begriff haben <strong>Lernen</strong>de erst dann gebildet,<br />

wenn sie Beispiele <strong>und</strong> Gegenbeispiele,<br />

also multiple Kontexte der Begriffsanwendung,<br />

begründet diskutieren können.<br />

Auch die Verwendung verschiedener Darstellungsformen<br />

(grafisch, verbal, enaktiv) <strong>und</strong><br />

das Ansprechen verschiedener Modalitäten<br />

(visuell, auditiv) <strong>und</strong> der Wechsel zwischen<br />

ihnen kann als Generierung multipler Kontexte<br />

aufgefasst werden. Dabei ist vor naiven<br />

Theorien der Addition von Sinneskanälen<br />

oder der Höherwertigkeit realer gegenüber<br />

symbolischer Repräsentationen zu warnen<br />

(Weidenmann 1994). Das technische Medium<br />

(Video, Audio, Text) ist für die erfolgreiche<br />

Gestaltung von Lernumgebungen weniger<br />

relevant als die inhaltliche Strukturierung<br />

(z.B. Aspekte des Funktionsbegriffs). <strong>und</strong> die<br />

"instruktionale Strategie" (z.B. entdeckendes<br />

<strong>Lernen</strong>) (ebd.)