Ökobilanzierung der Altfahrzeugverwertung am Fallbeispiel eines ...

Ökobilanzierung der Altfahrzeugverwertung am Fallbeispiel eines ...

Ökobilanzierung der Altfahrzeugverwertung am Fallbeispiel eines ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

36<br />

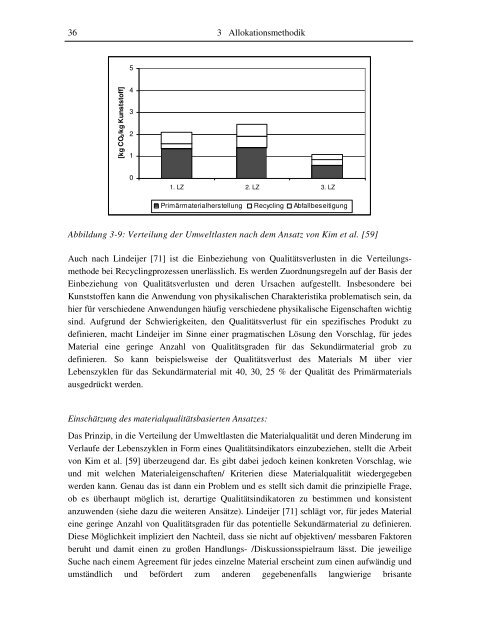

[kg CO2/kg Kunststoff]<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

3 Allokationsmethodik<br />

1. LZ 2. LZ 3. LZ<br />

Primärmaterialherstellung Recycling Abfallbeseitigung<br />

Abbildung 3-9: Verteilung <strong>der</strong> Umweltlasten nach dem Ansatz von Kim et al. [59]<br />

Auch nach Lindeijer [71] ist die Einbeziehung von Qualitätsverlusten in die Verteilungsmethode<br />

bei Recyclingprozessen unerlässlich. Es werden Zuordnungsregeln auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong><br />

Einbeziehung von Qualitätsverlusten und <strong>der</strong>en Ursachen aufgestellt. Insbeson<strong>der</strong>e bei<br />

Kunststoffen kann die Anwendung von physikalischen Charakteristika problematisch sein, da<br />

hier für verschiedene Anwendungen häufig verschiedene physikalische Eigenschaften wichtig<br />

sind. Aufgrund <strong>der</strong> Schwierigkeiten, den Qualitätsverlust für ein spezifisches Produkt zu<br />

definieren, macht Lindeijer im Sinne einer pragmatischen Lösung den Vorschlag, für jedes<br />

Material eine geringe Anzahl von Qualitätsgraden für das Sekundärmaterial grob zu<br />

definieren. So kann beispielsweise <strong>der</strong> Qualitätsverlust des Materials M über vier<br />

Lebenszyklen für das Sekundärmaterial mit 40, 30, 25 % <strong>der</strong> Qualität des Primärmaterials<br />

ausgedrückt werden.<br />

Einschätzung des materialqualitätsbasierten Ansatzes:<br />

Das Prinzip, in die Verteilung <strong>der</strong> Umweltlasten die Materialqualität und <strong>der</strong>en Min<strong>der</strong>ung im<br />

Verlaufe <strong>der</strong> Lebenszyklen in Form <strong>eines</strong> Qualitätsindikators einzubeziehen, stellt die Arbeit<br />

von Kim et al. [59] überzeugend dar. Es gibt dabei jedoch keinen konkreten Vorschlag, wie<br />

und mit welchen Materialeigenschaften/ Kriterien diese Materialqualität wie<strong>der</strong>gegeben<br />

werden kann. Genau das ist dann ein Problem und es stellt sich d<strong>am</strong>it die prinzipielle Frage,<br />

ob es überhaupt möglich ist, <strong>der</strong>artige Qualitätsindikatoren zu bestimmen und konsistent<br />

anzuwenden (siehe dazu die weiteren Ansätze). Lindeijer [71] schlägt vor, für jedes Material<br />

eine geringe Anzahl von Qualitätsgraden für das potentielle Sekundärmaterial zu definieren.<br />

Diese Möglichkeit impliziert den Nachteil, dass sie nicht auf objektiven/ messbaren Faktoren<br />

beruht und d<strong>am</strong>it einen zu großen Handlungs- /Diskussionsspielraum lässt. Die jeweilige<br />

Suche nach einem Agreement für jedes einzelne Material erscheint zum einen aufwändig und<br />

umständlich und beför<strong>der</strong>t zum an<strong>der</strong>en gegebenenfalls langwierige brisante