- Page 1:

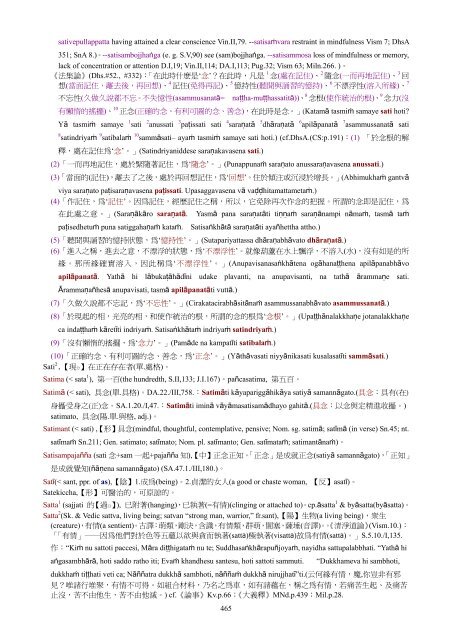

巴 漢 詞 典 2009.5.( 增 訂

- Page 4 and 5:

tadupayuttaparidīpanattho. Karaṇ

- Page 6 and 7:

序在 漢 語 界 的 南 傳 佛

- Page 8 and 9:

寫 這 部 辭 典 時 曾 參 考

- Page 12 and 13:

akkamana(cp. BSk. ākramaṇa), 【

- Page 14 and 15:

wanderer (mendicant))。rājāgāra

- Page 16 and 17:

指 智 之 女 , 不 能 到 彼

- Page 18 and 19:

ajānanta, ajānamāna,【 現 分

- Page 20 and 21:

añch,【 字 根 I.】 拉 出 (to

- Page 22 and 23:

aṭṭhapada,【 中 】 棋 盤

- Page 24 and 25:

髖 骨 )、 骶 骨 ( 薦 骨 、

- Page 26 and 27:

atighora,【 形 】 可 怕 的 ,

- Page 28 and 29:

Ato,【 無 】 因 此 , 今 後

- Page 30 and 31:

Atthata (attharati 的 【 過 分

- Page 32 and 33:

未 來 時 (future time),paccuppan

- Page 34 and 35:

Adhimuccati (adhi 在 … 上 +muc(

- Page 36 and 37:

Anāmata (an + amata the ā being d

- Page 38 and 39:

Anārammaṇa,【 中 】 無 所

- Page 40 and 41:

nīharaṇavināsatthañhi idaṁ n

- Page 42 and 43:

羅 三 藐 三 菩 提 。Anuttān

- Page 44 and 45:

24 paññāpāsādo 25 paññā-āl

- Page 46:

Anuppadāti (anu 隨 +pa+dā 給 +a

- Page 49 and 50:

Anuvāsana,【 中 】 香 水 。A

- Page 51 and 52:

Anelagala, Aneḷagala, Aneḷaga

- Page 53 and 54:

Anvattha,【 形 】 依 照 感

- Page 55 and 56:

Apalāyī,【 形 】 不 逃 的 ,

- Page 57 and 58:

無 意 識 , 將 臥 在 地 上 ,

- Page 59 and 60:

( 即 多 給 少 拿 , 少 給 更

- Page 61 and 62:

方 式 。4. 接 納 樂 受 (sād

- Page 63 and 64:

多 經 》 卷 第 三 百 八 十

- Page 65 and 66:

【 過 分 】。abhinikkhamma,【

- Page 67 and 68:

Abhirucira,【 形 】 多 令 人

- Page 69 and 70:

Abhisiñcati (abhi 全 面 +siñcat

- Page 71 and 72:

amogha,【 形 】 非 空 的 ,

- Page 73 and 74:

Araha, Araha-(Vedic arha of arh),

- Page 75 and 76:

Alaṁ,【 無 】 夠 了 ! 做

- Page 77 and 78:

Avatiṭṭhati( 梵 avatiṣṭhas

- Page 79 and 80:

sīlasampannassa na cetanāya kara

- Page 81 and 82:

Asaṁsaṭṭha(a+saṁsaṭṭha)

- Page 83 and 84:

A.1.2./I,4...“Nāhaṁ, bhikkhave

- Page 85 and 86:

折 磨 。)。單複主 ahaṁ may

- Page 87 and 88:

Ākāra(ā + karoti, kar),【 陽

- Page 89 and 90:

parisuddho ājīvo, 清 淨 活 命

- Page 91 and 92:

Āditya,【 梵 】 日 , 日 天

- Page 93 and 94:

*Āpā & *Āvā (for āpadā, q. v.

- Page 95 and 96:

Āmodamāna,【 現 分 】 高 興

- Page 97 and 98:

全 然 的 精 進 , 已 慇 懃

- Page 99 and 100:

Ālimpana,【 中 】1. 塗 。2.

- Page 101 and 102:

Āvi(Sk. āviḥ),【 無 】 公

- Page 103 and 104:

strike; fig. to offend, assail, ins

- Page 105 and 106:

II 巴 利 文 字 母 表 的 羅

- Page 107 and 108:

Itthatta,【 中 】1.(itthaṁ+tta

- Page 109 and 110:

受 彼 等 古 秘 典 之 聖 句

- Page 111 and 112:

UU 巴 利 文 字 母 表 的 羅

- Page 113 and 114:

Uggahetu,【 陽 】 學 徒 , 著

- Page 115 and 116:

Ujjhāpeti (u 出 +jhe +āpe), 激

- Page 117 and 118:

Uda,【 無 】 或 , 和 。Udaka,

- Page 119 and 120:

界 欲 )、 對 無 色 界 生

- Page 121 and 122:

kammantā vipajjanti, 6 kule vā ku

- Page 123 and 124:

Upadhāna,【 中 】 枕 頭 ,【

- Page 125 and 126:

Upalakkhita, (Upalakketi 的 【

- Page 127 and 128:

Upahanati (upa 近 +han+a), 傷 害

- Page 129 and 130:

Visakhuposatha Sutta〈VIII,43〉,

- Page 131 and 132:

DhsA 45.Uppādana(< uppada 2 ),【

- Page 133 and 134:

隨 著 他 。Ullaṅghana,【 中

- Page 135 and 136:

ŪŪ 巴 利 文 字 母 表 的

- Page 137 and 138:

(appanā-upacārasamādhi)。SṬ.4

- Page 139 and 140:

Ena, 他 , 這 ( 一 些 情 形

- Page 141 and 142:

OO, 巴 利 文 字 母 表 的 羅

- Page 144:

Odakantika,【 中 】 水 的 附

- Page 147 and 148:

Ovāda,【 陽 】 忠 告 , 教

- Page 149 and 150:

KK, 巴 利 文 字 母 表 的 羅

- Page 151 and 152:

Kaṭuviya,【 形 】 吐 出 的

- Page 153 and 154:

Katamatte,【 處 】 一 旦 做

- Page 155 and 156:

Kadalī 1 (Sk. kadalī),【 陰 】

- Page 157 and 158:

Kamalinī,【 陰 】 蓮 池 。Ka

- Page 159 and 160:

dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidā

- Page 161 and 162:

producing)。【 陰 】Karaṇī

- Page 163 and 164:

Kalusa,【 中 】1. 犯 。2. 不

- Page 165 and 166:

āmarāga,【 陽 】 激 情 。k

- Page 167 and 168:

kālanti samaye samaye)。kālaṁ

- Page 169 and 170:

Kiñca (kiṁ 什 麽 ?+ca 和 ),

- Page 171 and 172:

Kukutthaka,【 陽 】 雉 ( 一

- Page 173 and 174:

Kuppati (kup 使 激 動 +ya), 生

- Page 175 and 176:

Kuhanā,【 陰 】 欺 騙 , 僞

- Page 177 and 178:

Koṭṭha 2 , 可 能 是 : 啄

- Page 179 and 180:

KhKh, 巴 利 文 字 母 表 的

- Page 181 and 182:

caus. khamāpeti。dukkhamati, 難

- Page 183 and 184:

khīṇāsava,【 形 】 漏 盡

- Page 185 and 186:

cackling, cawing, in haṁsagaggara

- Page 187 and 188:

ganth( 梵 grath/ granth),【 字

- Page 189 and 190:

Gahaṇī,【 陰 】 妊 娠 , 懷

- Page 191 and 192:

gilā,【 字 根 III.】 不 舒

- Page 193 and 194:

境 色 , 是 五 根 所 緣 之

- Page 195 and 196:

GhGh, 巴 利 文 字 母 表 的

- Page 197 and 198:

ṄṄ, 巴 利 文 字 母 表 的

- Page 199 and 200:

【 形 】 四 倍 的 , 四 重

- Page 201 and 202:

Carima, carimaka,【 形 】 最

- Page 203 and 204:

Citi,【 陰 】 堆 , 石 堆 紀

- Page 205 and 206:

hikkhave, maraṇaṁ.( 復 次 ,

- Page 207 and 208:

chCh, 巴 利 文 字 母 表 的

- Page 209 and 210:

洞 口 。Chiddita,【 形 】 穿

- Page 211 and 212:

Janatā (from janati), 【 陰 】

- Page 213 and 214:

下 方 壓 下 去 最 痛 的 點

- Page 215 and 216:

Jālikā,【 陰 】 以 鏈 製

- Page 217 and 218:

“Anāthapiṇḍikassa ārāmo”

- Page 219 and 220:

jhe,【 字 根 I.】 靜 靜 思

- Page 221 and 222:

ṬṬ, 巴 利 文 字 母 表 的

- Page 223 and 224:

ḌḌ 巴 利 文 字 母 表 的

- Page 225 and 226:

Takketi (takk 尋 +e), 思 考 ,

- Page 227 and 228:

“Yathāvādī, bhikkhave, Tathāg

- Page 229 and 230:

色 頭 髮 的 。tambacūla,【

- Page 231 and 232:

Tāva(Sk. tāvat),【 無 】 這

- Page 233 and 234:

Tidhā,【 副 】 三 方 式 。T

- Page 235 and 236:

Tussati (tus 滿 意 +ya), 高 興

- Page 237 and 238:

與 格 Dat.、 tava、tavaṁ、tu

- Page 239 and 240:

Thira,【 形 】 牢 固 的 , 固

- Page 241 and 242:

DD, 巴 利 文 字 母 表 的 羅

- Page 243 and 244:

Dametu,【 形 】 馴 獸 師 ,

- Page 245 and 246:

Dātabba,【 義 】 可 以 給

- Page 247 and 248:

地 論 》 說 見 法 者 得 十

- Page 249 and 250:

苦 行 ( 指 六 年 之 苦 行 )

- Page 251 and 252:

Duttara,【 形 】 難 渡 的 ,

- Page 253 and 254:

1色 )、 觸 色 ( 地 、 火 、

- Page 255 and 256:

骨 (n. aṭṭhi)。9. 髓 (f. a

- Page 257 and 258:

Dhameti (dham 吹 +e), 吹 , 使

- Page 259 and 260:

Dharā,【 陰 】 地 球 。Dhava

- Page 261 and 262:

NN, 巴 利 文 字 母 表 的 羅

- Page 263 and 264:

Namo & Nama (Ved.、 梵 namas),【

- Page 265 and 266:

Pāci.IV,6...Nāmaṁ nāma dve nā

- Page 267 and 268:

Nikkuha,【 形 】 不 騙 人 的

- Page 269 and 270:

nijjhāyita。Nijjhāyati 2 (ni+jh

- Page 271 and 272:

Nipajjati (ni+pad 去 +ya), 躺 下

- Page 273 and 274:

vaṭṭadukkhato pārametīti 從

- Page 275 and 276:

upaṭṭhāti.…(CS:p.149) Gatini

- Page 277 and 278:

Niyojana,【 中 】 敦 促 , 命

- Page 279 and 280:

Nivātaka(< nivāta 1 ),【 中 】

- Page 281 and 282:

meanings)。1. near, near by, on, a

- Page 283 and 284:

lohita odāta; in the description o

- Page 285 and 286:

PP, 巴 利 文 字 母 表 的 羅

- Page 287 and 288:

分 】pacanta。【 義 】pacitab

- Page 289 and 290:

Paccūsa,【 陽 】 早 晨 。pac

- Page 291 and 292:

伴 隨 欲 、 可 染 。 耳 所

- Page 293 and 294:

Paṭikaṅkha (paṭi 相 反 + ka

- Page 295 and 296:

kevalassa dukkhakkhandhassa samuday

- Page 297 and 298:

Paṭibaddha, (paṭibandhati 的

- Page 299 and 300:

Paṭivirati (

- Page 301 and 302:

【3. 複 . 過 】paccassosuṁ(

- Page 303 and 304:

Paṇṇikā,【 陰 】 蔬 菜 ,

- Page 305 and 306:

eads padako; ajjheti vedeti cā ti

- Page 307 and 308:

Papa,【 中 】 水 。Papañca,

- Page 309 and 310:

至 今 , 得 自 , 來 自 。tato

- Page 311 and 312:

1.(adv.& prep.) beyond, on the furt

- Page 313 and 314:

Parāyatta,【 形 】 屬 於 他

- Page 315 and 316:

包 括 「 名 色 分 別 智 」

- Page 317 and 318:

Paripūrati (pari+ pūr( 梵 pṛ /

- Page 319 and 320:

Pariyāpuṇana,【 中 】 學 習

- Page 321 and 322:

Parisujjhati (pari 遍 +sudh( 梵

- Page 323 and 324:

Pali° (=pari°, 摩 揭 陀 語 ,

- Page 325 and 326:

Pavuccati (pa+vac 說 +ya), 被 叫

- Page 327 and 328:

【 單 . 與 】【 單 . 屬 】p

- Page 329 and 330:

第 十 四 , 到 第 十 五 ( 日

- Page 331 and 332:

Pātu-,【 字 首 】 出 現 。P

- Page 333 and 334:

ārā.pg.34):Pārājiko hotīti sey

- Page 335 and 336:

Pitika,【 形 】( 在 【 合 】

- Page 337 and 338:

【 形 】 心 的 喜 悅 , 使

- Page 339 and 340:

Puṇṇamāsī, puṇṇamī,【

- Page 341 and 342:

1 具 五 緣 持 戒 清 淨 衣

- Page 343 and 344:

Pekkhaka,【 形 】 正 在 看

- Page 345 and 346:

PhPh, 巴 利 文 字 母 表 的

- Page 347 and 348:

(with flowers) Sn.233 (°agga=supup

- Page 349 and 350:

J.I,384.)。balipīḷita, (crushed

- Page 351 and 352:

ahma-svara), 梵 音 (brahmassara),

- Page 353 and 354:

成 就 以 前 尚 未 成 就 的

- Page 355 and 356:

desito paññatto so vo mamaccayena

- Page 357 and 358:

Brāhmaṇa 2 (for brahmañña),

- Page 359 and 360:

Bhaṇati (bhaṇ 告 訴 +a), 說

- Page 361 and 362:

物 而 令 住 者 ;(5) 水 得

- Page 363 and 364:

as v. l.; T. bhagavanto), & bhonto

- Page 365 and 366:

Bhāvī(Bhāvin)(

- Page 367 and 368:

Bhiyya, bhiya, bhiyyosa,【 無 】

- Page 369 and 370:

(D.16./II,157.) ettha sattesu. (M.1

- Page 371 and 372:

糖 蜜 、 魚 、 肉 、( 牛

- Page 373 and 374:

mathavā), 229; Dh.30. Cp. māgha.)

- Page 375 and 376:

ed, crimson), usually enum d in set

- Page 377 and 378:

Madana,【 陽 】 愛 神 。【

- Page 379 and 380:

Mandākinī,【 陰 】 曼 陀 吉

- Page 381 and 382:

aṭṭhaṅgasamannāgatassa uposa

- Page 383 and 384:

罪 ) 之 比 丘 尼 必 須 在

- Page 385 and 386:

Micchā,【 無 】 不 真 實 ,

- Page 387 and 388:

象 ) 習 慣 用 「 屬 格 」

- Page 389 and 390:

Muṇḍa,【 形 】 剃 光 頭

- Page 391 and 392:

Mūlakammaṭṭhāna,【 中 】

- Page 393 and 394:

asamohari); reading somewhat doubtf

- Page 395 and 396:

yaj( 梵 yaj),【 字 根 I.】 做

- Page 397 and 398:

大 財 富 , 高 地 位 。yasal

- Page 399 and 400:

Yutti,【 陰 】1. 應 用 (applic

- Page 401 and 402:

RR, 巴 利 文 字 母 表 的 羅

- Page 403 and 404:

Ratta 2 ,【 中 】& (poet.) Ratt

- Page 405 and 406:

Rājagaha( 梵 Rājagṛha, Rajagri

- Page 407 and 408:

Rundhana,【 中 】 預 防 , 關

- Page 409 and 410:

Romanthati, Romantheti, 咀 嚼 反

- Page 411 and 412:

Lañca,【 陽 】 賄 賂 。lañc

- Page 413 and 414:

Likkhā( 梵 likṣā),【 陰 】

- Page 415 and 416:

不 抗 拒 ‘ 苦 ’。 他 如

- Page 417 and 418:

viññātasāsanā.( 說 話 值

- Page 419 and 420:

shown by vaṇimhase. A DeNom. fr.

- Page 421 and 422: Vadaññū,【 形 】 不 拘 泥

- Page 423 and 424: Varārohā,【 陰 】 貴 族 的

- Page 425 and 426: Vassāpeti (vassati 的 【 使 】

- Page 427 and 428: vāditameva.( 任 何 演 奏 ..

- Page 429 and 430: vikappenta。【 獨 】vikappetvā

- Page 431 and 432: vuccati vicāro. Iti (CS:p.267) imi

- Page 433 and 434: Viññatta = viññāpita, 告 知

- Page 435 and 436: (Sugata-vidatthi) 等 於 中 等

- Page 437 and 438: Vināsaka,【 形 】 破 壞 的 ,

- Page 439 and 440: Viparivattati (vi+pari+vat+a), 旋

- Page 441 and 442: 被 破 壞 、 死 後 烏 有 ’

- Page 443 and 444: Virala,Viraḷa(connected with Vedi

- Page 445 and 446: daṇḍahatthakagopālakasadisā,

- Page 447 and 448: Visaṅkhāra,【 陽 】 所 有

- Page 449 and 450: Vissaṭṭha (Vissajjeti 的 【

- Page 451 and 452: 【 獨 】vītikkamitvā。Vītin

- Page 453 and 454: Vetaraṇī,【 陰 】 灰 河 (

- Page 455 and 456: Vevaṇṇiya,【 中 】 毀 容 ,

- Page 457 and 458: Vyāpāra,【 陽 】 職 業 , 工

- Page 459 and 460: saṁyametvā。Saṁyujjati (saṁ

- Page 461 and 462: Saṁsaraṇa,【 中 】 到 處

- Page 463 and 464: 兩 位 是 姐 妹 」(Amitā, Pā

- Page 465 and 466: Saṅkassara(doubtful, if Vedic sa

- Page 467 and 468: Saṅkheyya 2 ,【 中 】 隱 居

- Page 469 and 470: Saṅghaṭṭana(

- Page 471: Sañjagghati (saṁ+jaggh+a), 笑 ,

- Page 475 and 476: 報 兩 者 。 其 實 三 師 都

- Page 477 and 478: santajjetvā。Santataṁ,【 副

- Page 479 and 480: Sandhana,【 中 】 自 己 的

- Page 481 and 482: Sappītika,【 形 】 有 歡 喜

- Page 483 and 484: Samagga,【 形 】 團 結 的 ,

- Page 485 and 486: samāgama,【 陽 】 碰 到 , 集

- Page 487 and 488: Samukkaṁseti (saṁ+u 出 +ka+e),

- Page 489 and 490: saṅghaṭṭanasamodhāna,【 中

- Page 491 and 492: Sampādaka,【 形 】 準 備 者

- Page 493 and 494: Sambhāra,【 陽 】 材 料 , 必

- Page 495 and 496: savanasammasanapaṭivedhapaccavekk

- Page 497 and 498: āmalakapattotipi vuccati. (7) Tūl

- Page 499 and 500: Sarikkhatta (fr. sarikkha) ,【 中

- Page 501 and 502: Sassāmika(sa+sāmin+ka),【 形

- Page 503 and 504: Sāṭa(cp. Sk. śāṭa), 外 衣

- Page 505 and 506: Sāmayika,【 形 】1. 宗 教 性

- Page 507 and 508: 房 、 醫 院 (sick room, hospita

- Page 509 and 510: Sāhasa,【 中 】 暴 力 , 任

- Page 511 and 512: 輪 圍 山 (Cakkavāḷa-pabbata

- Page 513 and 514: Sīla (

- Page 515 and 516: Sukhāvaha,【 形 】 帶 來 快

- Page 517 and 518: Suddhāvāsika,【 形 】 住 在

- Page 519 and 520: cattāri aṅgānīti.( 喝 酒 有

- Page 521 and 522: Sūju (=su-huju),【 形 】 正

- Page 523 and 524:

Seyyā(Sk. śayyā; fr. śī),【

- Page 525 and 526:

Sotā,【 陰 】 聽 者 (ThA.200

- Page 527 and 528:

HH, 巴 利 文 字 母 表 的 羅

- Page 529 and 530:

Han (indecl.) see haṁ.Hanakara(ah

- Page 531 and 532:

Hātave hātuṁ,[ 攜 帶 harati]

- Page 533 and 534:

Huṁhuṁ, 哼 哼 。Huṁhuṅka

- Page 535 and 536:

LḶ, 巴 利 文 字 母 表 的

- Page 537 and 538:

古 印 度 月 份 巴 利 文 名

- Page 539 and 540:

巴 利 動 詞 字 根I. 第 一

- Page 541 and 542:

ñāp,【 字 根 VII.】 使 知

- Page 543 and 544:

muh( 梵 muh),【 字 根 III.】

- Page 545 and 546:

aṅh, 狹 窄 (be narrow); 悲 傷

- Page 547 and 548:

khā, =see √khankhād( 巴 khād)

- Page 549 and 550:

tviṣ, =be stirred= 攪 拌tsar, =

- Page 551 and 552:

hikṣ, =beg= 乞 討bhid( 巴 bhid

- Page 553 and 554:

van / vā, =win= 獲 勝vand( 巴 v

- Page 555 and 556:

syand/ syad, =move on= 前 進sra