- Seite 3 und 4:

3Einführung“Material, von spätl

- Seite 5 und 6:

Inhaltsverzeichnis1 Kristallstruktu

- Seite 7 und 8:

INHALTSVERZEICHNIS 74.3.1 Einleitun

- Seite 9 und 10:

Kapitel 1Kristallstrukturen1.1 Tran

- Seite 11 und 12:

1.1. TRANSLATIONSGITTER, SYMMETRIEN

- Seite 14 und 15:

14 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTUREN1.2

- Seite 16 und 17:

16 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTURENAbb

- Seite 18 und 19:

18 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTURENAbb

- Seite 20 und 21:

20 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTURENEs

- Seite 22 und 23:

22 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTURENAbb

- Seite 24 und 25:

24 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTURENAbb

- Seite 26 und 27:

26 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTURENsei

- Seite 28 und 29:

28 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTURENdie

- Seite 30 und 31:

30 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTURENKri

- Seite 32 und 33:

32 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTURENAbb

- Seite 34 und 35:

34 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTURENAto

- Seite 36 und 37:

36 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTURENAus

- Seite 38 und 39:

38 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTURENAbb

- Seite 40 und 41:

40 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTURENEnt

- Seite 42 und 43:

42 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTURENfü

- Seite 44 und 45:

44 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTURENPla

- Seite 46 und 47:

46 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTURENEin

- Seite 48 und 49:

48 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTURENden

- Seite 50 und 51:

50 KAPITEL 1. KRISTALLSTRUKTUREN

- Seite 52 und 53:

52 KAPITEL 2. STRUKTURBESTIMMUNGZwe

- Seite 54 und 55:

54 KAPITEL 2. STRUKTURBESTIMMUNGder

- Seite 56 und 57:

56 KAPITEL 2. STRUKTURBESTIMMUNGdie

- Seite 58 und 59:

58 KAPITEL 2. STRUKTURBESTIMMUNGV i

- Seite 60 und 61:

60 KAPITEL 2. STRUKTURBESTIMMUNGbei

- Seite 62 und 63:

62 KAPITEL 2. STRUKTURBESTIMMUNGnen

- Seite 64 und 65:

64 KAPITEL 2. STRUKTURBESTIMMUNGAbb

- Seite 66 und 67:

66 KAPITEL 2. STRUKTURBESTIMMUNG2.3

- Seite 68 und 69:

68 KAPITEL 2. STRUKTURBESTIMMUNGDie

- Seite 70 und 71:

70 KAPITEL 2. STRUKTURBESTIMMUNG•

- Seite 72 und 73:

72 KAPITEL 2. STRUKTURBESTIMMUNGAto

- Seite 74 und 75:

74 KAPITEL 2. STRUKTURBESTIMMUNGAbb

- Seite 76 und 77:

76 KAPITEL 2. STRUKTURBESTIMMUNGEne

- Seite 78 und 79:

78 KAPITEL 2. STRUKTURBESTIMMUNG3.

- Seite 80 und 81:

80 KAPITEL 2. STRUKTURBESTIMMUNGAus

- Seite 82 und 83:

82 KAPITEL 2. STRUKTURBESTIMMUNGAbb

- Seite 84 und 85:

84 KAPITEL 2. STRUKTURBESTIMMUNGAbb

- Seite 86 und 87:

86 KAPITEL 2. STRUKTURBESTIMMUNG

- Seite 88 und 89:

88 KAPITEL 3. MEHRSTOFFSYSTEMEAbbil

- Seite 91 und 92:

3.2. THERMODYNAMISCHE GRUNDLAGEN 91

- Seite 93 und 94:

3.2. THERMODYNAMISCHE GRUNDLAGEN 93

- Seite 95 und 96:

3.2. THERMODYNAMISCHE GRUNDLAGEN 95

- Seite 97 und 98:

3.2. THERMODYNAMISCHE GRUNDLAGEN 97

- Seite 99 und 100:

3.3. KONSTITUTIONSLEHRE 99Der Einfa

- Seite 101 und 102:

3.3. KONSTITUTIONSLEHRE 101• Als

- Seite 103 und 104:

3.3. KONSTITUTIONSLEHRE 103tiefe T

- Seite 105 und 106:

3.3. KONSTITUTIONSLEHRE 105Analog s

- Seite 107 und 108:

3.3. KONSTITUTIONSLEHRE 107Das Hebe

- Seite 109 und 110:

3.3. KONSTITUTIONSLEHRE 109Allerdin

- Seite 111 und 112:

3.3. KONSTITUTIONSLEHRE 111und Liqu

- Seite 113 und 114:

3.3. KONSTITUTIONSLEHRE 113∆ GT 1

- Seite 115 und 116:

3.3. KONSTITUTIONSLEHRE 115Konzentr

- Seite 117 und 118:

3.3. KONSTITUTIONSLEHRE 117also die

- Seite 119 und 120:

3.4. REALE ZUSTANDSDIAGRAMME UND IH

- Seite 121 und 122:

3.4. REALE ZUSTANDSDIAGRAMME UND IH

- Seite 123 und 124:

3.4. REALE ZUSTANDSDIAGRAMME UND IH

- Seite 125 und 126:

3.4. REALE ZUSTANDSDIAGRAMME UND IH

- Seite 127 und 128:

3.4. REALE ZUSTANDSDIAGRAMME UND IH

- Seite 129 und 130:

3.4. REALE ZUSTANDSDIAGRAMME UND IH

- Seite 131 und 132:

3.4. REALE ZUSTANDSDIAGRAMME UND IH

- Seite 133 und 134:

3.4. REALE ZUSTANDSDIAGRAMME UND IH

- Seite 135 und 136:

3.5. DIFFUSION 13512 · 1.602 · 10

- Seite 137 und 138:

3.5. DIFFUSION 137Festkörper immer

- Seite 139 und 140:

3.5. DIFFUSION 139Wie erfolgt der M

- Seite 141 und 142: 3.5. DIFFUSION 141Austausch von Feh

- Seite 143 und 144: 3.5. DIFFUSION 143Abbildung 3.49: G

- Seite 145 und 146: 3.5. DIFFUSION 145Eine solche Anord

- Seite 147 und 148: 3.5. DIFFUSION 147Abbildung 3.52: P

- Seite 149 und 150: 3.6. ENTMISCHUNGSVORGÄNGE 149Abbil

- Seite 151 und 152: 3.6. ENTMISCHUNGSVORGÄNGE 151Abbil

- Seite 153 und 154: 3.6. ENTMISCHUNGSVORGÄNGE 153Abbil

- Seite 155 und 156: 3.6. ENTMISCHUNGSVORGÄNGE 155Abbil

- Seite 157 und 158: 3.6. ENTMISCHUNGSVORGÄNGE 157• B

- Seite 159 und 160: 3.7. OBERFLÄCHEN UND GRENZFLÄCHEN

- Seite 161 und 162: 3.7. OBERFLÄCHEN UND GRENZFLÄCHEN

- Seite 163 und 164: 3.7. OBERFLÄCHEN UND GRENZFLÄCHEN

- Seite 165 und 166: 3.8. PRÄPARATIONSMETHODEN 165• K

- Seite 167 und 168: 3.8. PRÄPARATIONSMETHODEN 1673.8.6

- Seite 169 und 170: Kapitel 4Makroskopische Eigenschaft

- Seite 171 und 172: 4.1. METALLE, HALBLEITER UND ISOLAT

- Seite 173 und 174: 4.1. METALLE, HALBLEITER UND ISOLAT

- Seite 175 und 176: 4.1. METALLE, HALBLEITER UND ISOLAT

- Seite 177 und 178: 4.1. METALLE, HALBLEITER UND ISOLAT

- Seite 179 und 180: 4.1. METALLE, HALBLEITER UND ISOLAT

- Seite 181 und 182: 4.1. METALLE, HALBLEITER UND ISOLAT

- Seite 183 und 184: 4.2. HALBLEITER 183Am unteren Bandr

- Seite 185 und 186: 4.2. HALBLEITER 185mit( ) 3/2 mkB T

- Seite 187 und 188: 4.2. HALBLEITER 187Das P-Atom stell

- Seite 189 und 190: 4.2. HALBLEITER 189die Zustände un

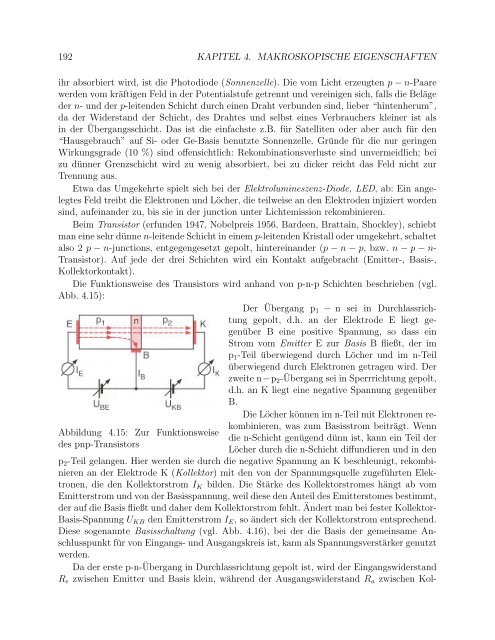

- Seite 191: 4.2. HALBLEITER 191derstand ist seh

- Seite 195 und 196: 4.3. MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 195A

- Seite 197 und 198: 4.3. MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 197w

- Seite 199 und 200: 4.3. MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 199D

- Seite 201 und 202: 4.3. MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 2014

- Seite 203 und 204: 4.3. MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 203A

- Seite 205 und 206: 4.3. MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 205h

- Seite 207 und 208: 4.3. MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 207

- Seite 209 und 210: 4.4. THERMISCHE EIGENSCHAFTEN 209sc

- Seite 211 und 212: 4.4. THERMISCHE EIGENSCHAFTEN 211Um

- Seite 213 und 214: 4.4. THERMISCHE EIGENSCHAFTEN 213(a

- Seite 215 und 216: 4.4. THERMISCHE EIGENSCHAFTEN 215er

- Seite 217 und 218: 4.4. THERMISCHE EIGENSCHAFTEN 21712

- Seite 219 und 220: 4.4. THERMISCHE EIGENSCHAFTEN 219au

- Seite 221 und 222: 4.4. THERMISCHE EIGENSCHAFTEN 221W

- Seite 223 und 224: 4.4. THERMISCHE EIGENSCHAFTEN 223(a

- Seite 225 und 226: 4.4. THERMISCHE EIGENSCHAFTEN 225Re

- Seite 227 und 228: 4.4. THERMISCHE EIGENSCHAFTEN 227be

- Seite 229 und 230: 4.4. THERMISCHE EIGENSCHAFTEN 229ge

- Seite 231 und 232: 4.4. THERMISCHE EIGENSCHAFTEN 231Da

- Seite 233 und 234: 4.5. MAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN 233D

- Seite 235 und 236: 4.5. MAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN 235A

- Seite 237 und 238: 4.5. MAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN 237

- Seite 239 und 240: 4.5. MAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN 239a

- Seite 241 und 242: 4.5. MAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN 241M

- Seite 243 und 244:

4.5. MAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN 243S

- Seite 245 und 246:

4.5. MAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN 245m

- Seite 247 und 248:

4.5. MAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN 247f

- Seite 249 und 250:

4.5. MAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN 249D

- Seite 251 und 252:

4.5. MAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN 251A

- Seite 253 und 254:

4.5. MAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN 253R

- Seite 255 und 256:

4.5. MAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN 255u

- Seite 257 und 258:

4.5. MAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN 257V

- Seite 259 und 260:

4.5. MAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN 259a

- Seite 261 und 262:

Anhang AModellbildung zur thermisch

- Seite 263 und 264:

∂S r∂VHier sind die 〈E r i

- Seite 265:

265D(E F ) bezeichnet die Zustandsd